17 avril 2020

Les Canadiens se tournent vers leurs écrans pour s’occuper durant la période d’isolement reliée à la COVID-19

Jennifer Kaddatz, Ana Fostik, Ph.D., et Nathan Battams

17 avril 2020

À certains égards, les Canadiens optimisent leur temps du mieux qu’ils peuvent durant l’isolement social, selon les données du sondage1 réalisé pendant quatre semaines en mars et avril 2020 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger.

Depuis la longue fin de semaine d’avril (du 9 au 12 avril 2020), la moitié de la population âgée de 18 ans et plus du pays déclare se détendre « plus souvent » qu’avant la pandémie.

Six adultes sur 10 regardent des films, des émissions de télévision et des vidéos ou écoutent des balados plus souvent qu’avant le début de la crise de la COVID‑19. Quatre sur 10 suivent plus régulièrement les réseaux sociaux.

Plus de deux adultes sur 10 au Canada ont augmenté le temps qu’ils consacrent à écouter de la musique, à lire et à se divertir avec des jeux en ce temps de pandémie.

La moitié des adultes se détendent davantage, mais certaines familles signalent une diminution du temps d’inactivité

Bonne nouvelle en ces temps difficiles : les Canadiens déclarent se détendre davantage.

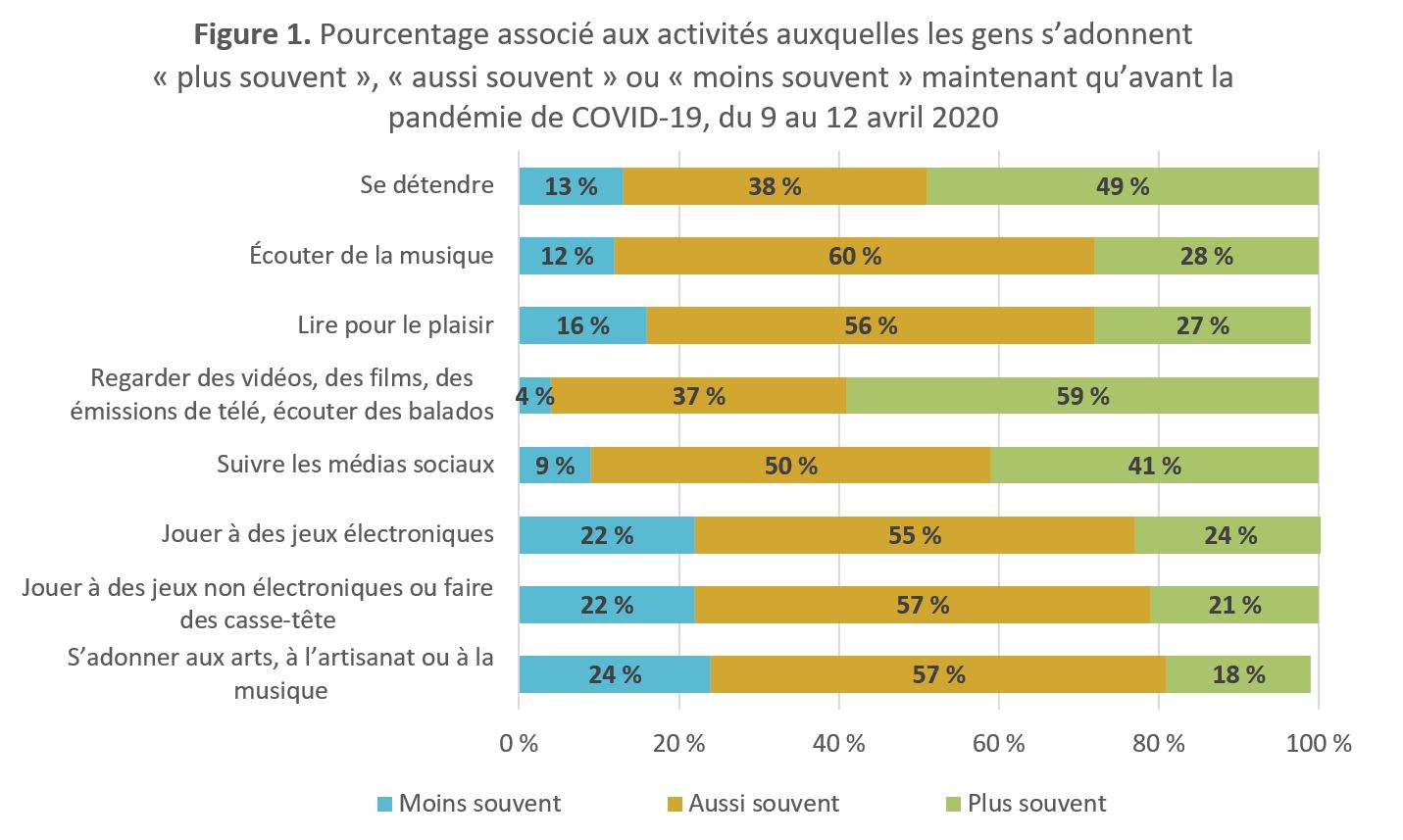

Près de la moitié (49 %) de la population canadienne âgée de 18 ans et plus affirme se détendre plus souvent maintenant qu’elle le faisait avant le début de la pandémie, selon les données du sondage du 9 au 12 avril 2020 (figure 1). Une proportion de 38 % déclarent se détendre aussi souvent, tandis que 13 % disent le faire moins souvent.

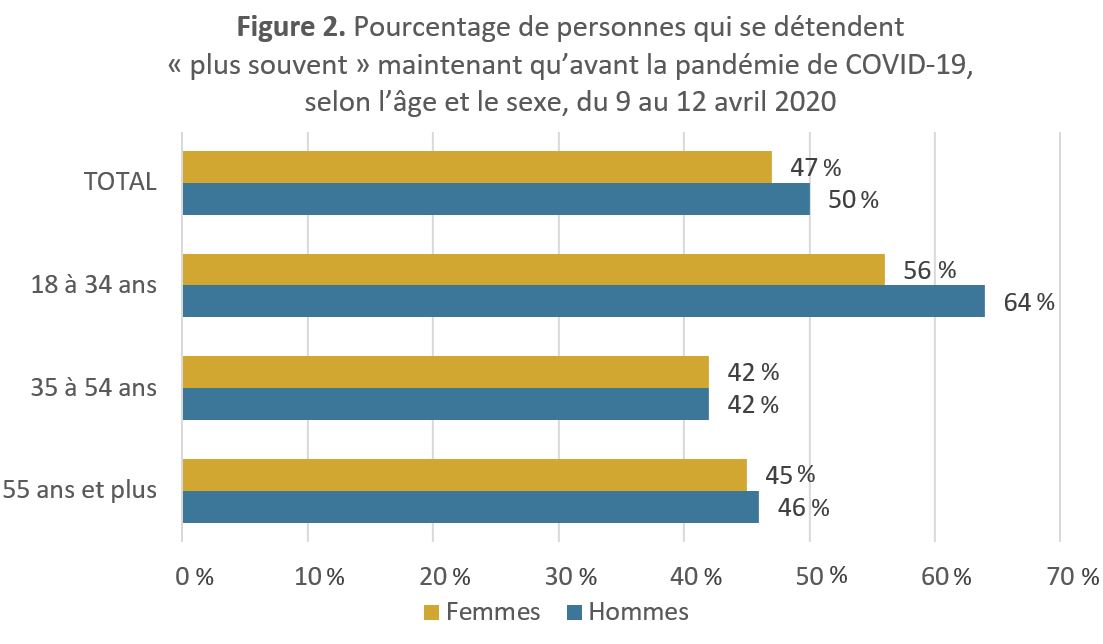

Une proportion légèrement plus élevée d’hommes (50 %) que de femmes (47 %) déclarent se détendre « plus souvent » depuis le début de la crise, l’écart étant principalement attribuable aux jeunes adultes de 18 à 34 ans : 64 % des jeunes hommes disent se détendre plus souvent depuis le début de la pandémie, comparativement à 56 % des jeunes femmes (figure 2).

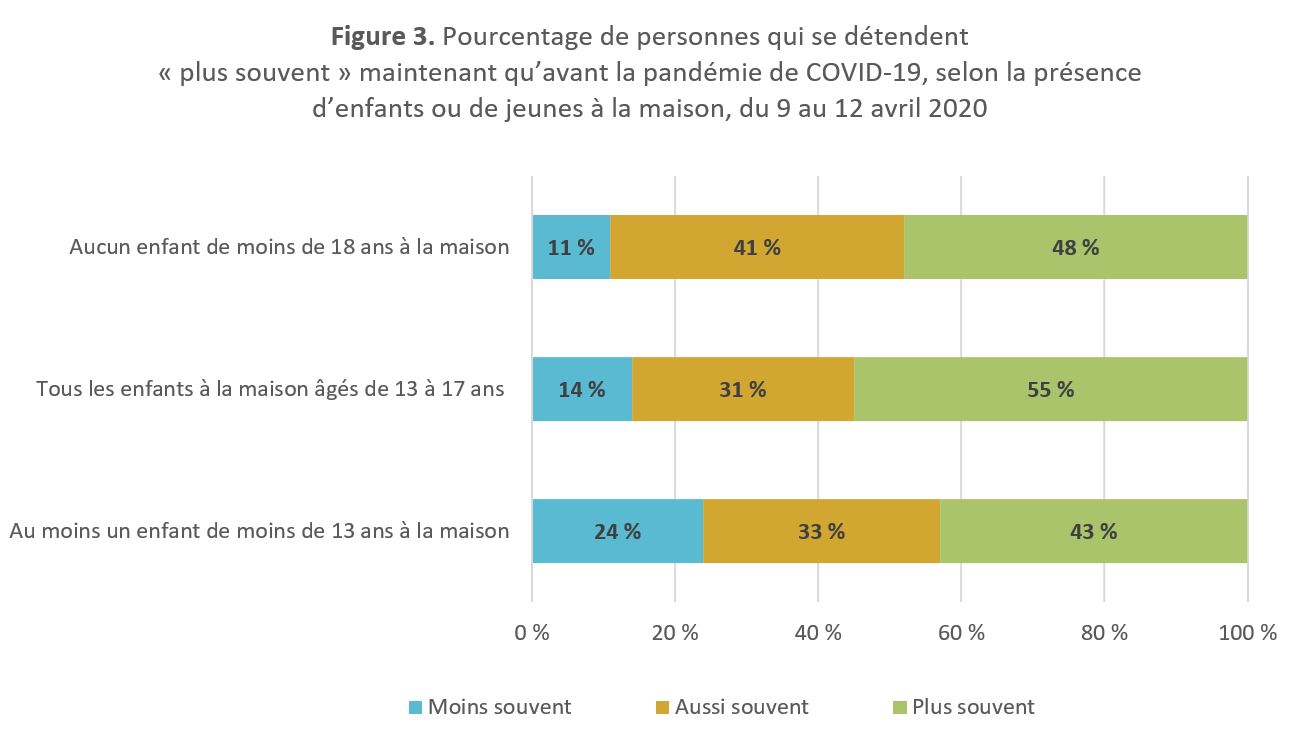

Il n’est pas tellement étonnant que les adultes ayant de jeunes enfants à la maison (43 %) soient moins susceptibles d’affirmer se détendre plus souvent pendant la pandémie de COVID-19 que ceux n’ayant ni enfant ni jeune à la maison (48 %) (figure 3).

Près d’un adulte sur quatre (24 %) vivant dans la même maison qu’un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans déclare se détendre moins souvent qu’avant le début de la crise.

Trois adultes sur 10 se permettent plus souvent d’écouter de la musique et de lire pour le plaisir

Au Canada, environ 3 adultes sur 10 écoutent de la musique plus souvent maintenant (28 %) qu’avant le début de la crise de la COVID-19 (figure 1). Cette proportion est comparable à celle des gens qui disent lire pour le plaisir plus fréquemment (27 %).

D’après une analyse des tendances au fil du temps au cours de cette pandémie de COVID-19, on observe une tendance marquée à la hausse à l’égard de la lecture : alors que du 27 au 29 mars, 23 % de la population avait indiqué lire plus souvent, ce pourcentage est passé à 27 % du 9 au 12 avril.

Les femmes sont à peu près aussi susceptibles que les hommes de consacrer plus de temps à écouter de la musique (27 % et 29 %, respectivement), mais une plus forte proportion de femmes que d’hommes (29 % et 24 %) déclarent lire plus souvent depuis le début de la crise.

Les passe-temps électroniques ou sur écran sont populaires et affichent la plus forte augmentation d’utilisation

Les données du sondage du 9 au 12 avril montrent que de nombreux adultes au Canada se tournent vers leurs écrans pour s’occuper, alors que les mesures de santé publique les maintiennent à la maison.

Parmi toutes les activités pour lesquelles les adultes ont été interrogés, « regarder des films, des émissions de télévision, des vidéos ou écouter des balados » et « suivre les médias sociaux » présentaient les plus fortes proportions d’adultes, soit 59 % et 41 % respectivement, ayant affirmé s’adonner à ces activités « plus souvent » depuis le début de la crise de la COVID-19 (figure 1).

La proportion des personnes qui affirment avoir augmenté le temps qu’elles consacrent à regarder des films, des émissions de télévision, des vidéos ou à écouter des balados était plus du double de la proportion des personnes qui disent lire pour le plaisir (27 %) ou écouter de la musique (28 %) plus souvent qu’auparavant.

Par ailleurs, une certaine tendance semble vouloir indiquer une augmentation à l’égard de l’utilisation des écrans pour la suite de la pandémie : 53 % des adultes au Canada ont affirmé, à la deuxième semaine du sondage (du 27 au 29 mars), regarder des films, des émissions de télévision, des vidéos ou écouter des balados plus souvent qu’avant, alors qu’ils étaient 59 % à la quatrième semaine (du 9 au 12 avril) à en faire autant.

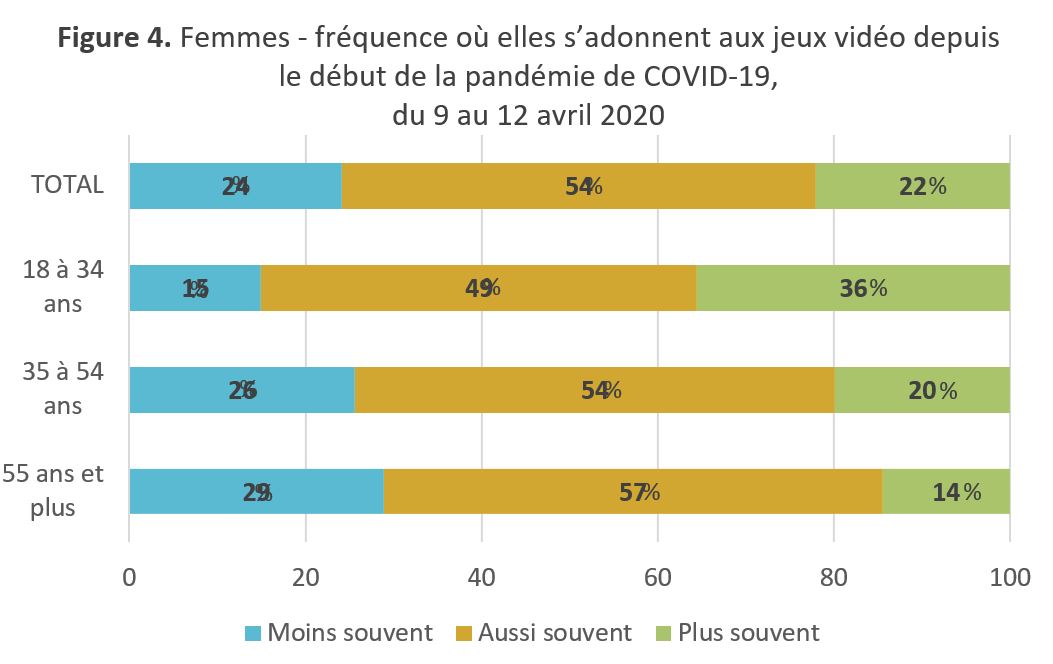

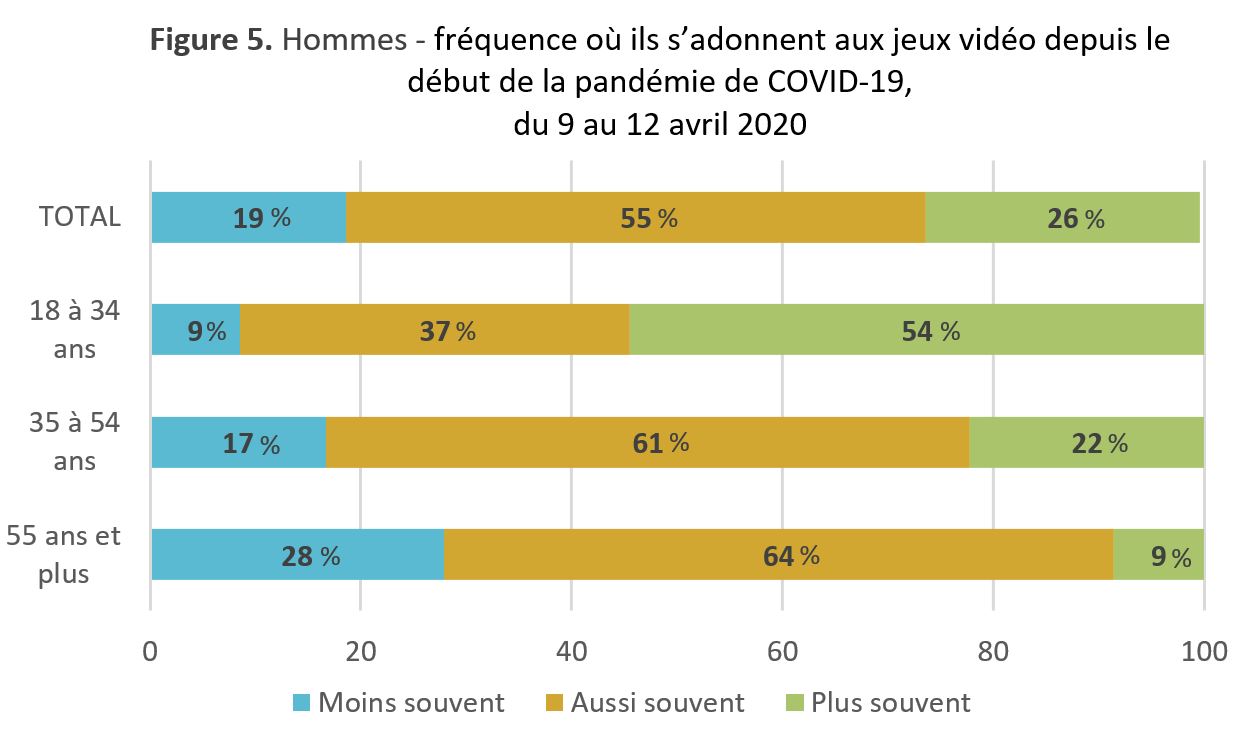

La proportion associée au temps consacré aux jeux électroniques semble également à la hausse : 24 % de tous les adultes, soit 26 % des hommes et 22 % des femmes, disent jouer plus souvent à des jeux électroniques qu’ils ne le faisaient avant le début de la pandémie, selon le sondage du 9 au 12 avril (figures 4 et 5). Ces résultats étaient similaires à ceux publiés par Statistique Canada pour la période du 29 mars au 3 avril, selon les données recueillies lors d’un panel en ligne, qui indiquait que 22 % de tous les Canadiens consacraient maintenant plus de temps à jouer à des jeux vidéo2.

Les jeunes adultes, en particulier les hommes, ont considérablement augmenté le temps qu’ils consacrent à des jeux vidéo électroniques depuis le début de la pandémie. Plus de la moitié des hommes (54 %) et le tiers des femmes (36 %) de 18 à 34 ans déclarent jouer à des jeux vidéo électroniques plus souvent maintenant qu’auparavant (figures 4 et 5).

De plus, les adultes qui avaient au moins un enfant de moins de 13 ans vivant dans leur ménage (28 %) étaient légèrement plus susceptibles que ceux ayant seulement des adolescents à la maison (26 %) et que ceux n’ayant pas d’enfant à la maison (22 %) de déclarer jouer à des jeux vidéo plus souvent depuis le début de la crise de la COVID-19.

Les femmes consacrent plus de temps à des jeux de société et à des casse-tête, et les hommes, à des jeux électroniques

Malgré l’apparente popularité du temps passé devant un écran chez les adultes au Canada, la proportion des gens qui déclarent avoir augmenté leur temps de jeu électronique depuis le début de la pandémie (24 %) n’est que légèrement supérieure à la proportion de ceux qui ont augmenté le temps qu’ils consacrent à des jeux de société ou à des casse-tête (21 %) (figure 1). La proportion d’adultes qui déclarent s’adonner maintenant à ces activités « moins souvent », soit 22 % et 22 % respectivement, est également très semblable. Cependant, des différences existent selon le sexe et la présence d’enfants et de jeunes dans le ménage.

Des proportions semblables de femmes affirment qu’elles jouent à des jeux électroniques plus souvent maintenant qu’elles le faisaient avant la pandémie (22 %), ou qu’elles s’adonnent à des jeux vidéo non électroniques ou à des casse-tête (23 %). En comparaison, chez les hommes, on note une différence de 8 points de pourcentage entre l’adoption de ces deux passe-temps, 26 % des hommes déclarant qu’ils jouaient aux jeux électroniques plus souvent maintenant et 18 % des hommes disant qu’ils jouaient à des jeux de société ou faisaient des casse-tête plus souvent maintenant qu’avant la pandémie.

De plus, une proportion légèrement plus élevée de jeunes femmes que de jeunes hommes ont augmenté le temps consacré à des jeux non électroniques ou à des casse-tête : environ le tiers des femmes (33 %) et environ le quart des hommes (27 %) âgés de 18 à 34 ans déclarent consacrer plus de temps à ce type d’activité.

Relativement peu de personnes âgées au Canada déclarent s’adonner à des jeux de société ou à des casse-tête plus souvent maintenant qu’avant la pandémie du coronavirus, soit environ un homme sur 10 (9 %) de 55 ans et plus, et une femme sur 7 (15 %) de 55 ans et plus.

Une importante proportion de femmes (54 %) et d’hommes (55 %) ont déclaré qu’ils jouaient à des jeux vidéo « aussi souvent » qu’avant la pandémie de COVID-19 (figures 4 et 5), mais il serait pertinent de mentionner que, dans certains cas, cette réponse peut simplement indiquer qu’ils ne jouaient pas aux jeux vidéo au départ.

Les familles avec enfants jouent à des jeux de société et s’adonnent plus souvent aux arts et à l’artisanat

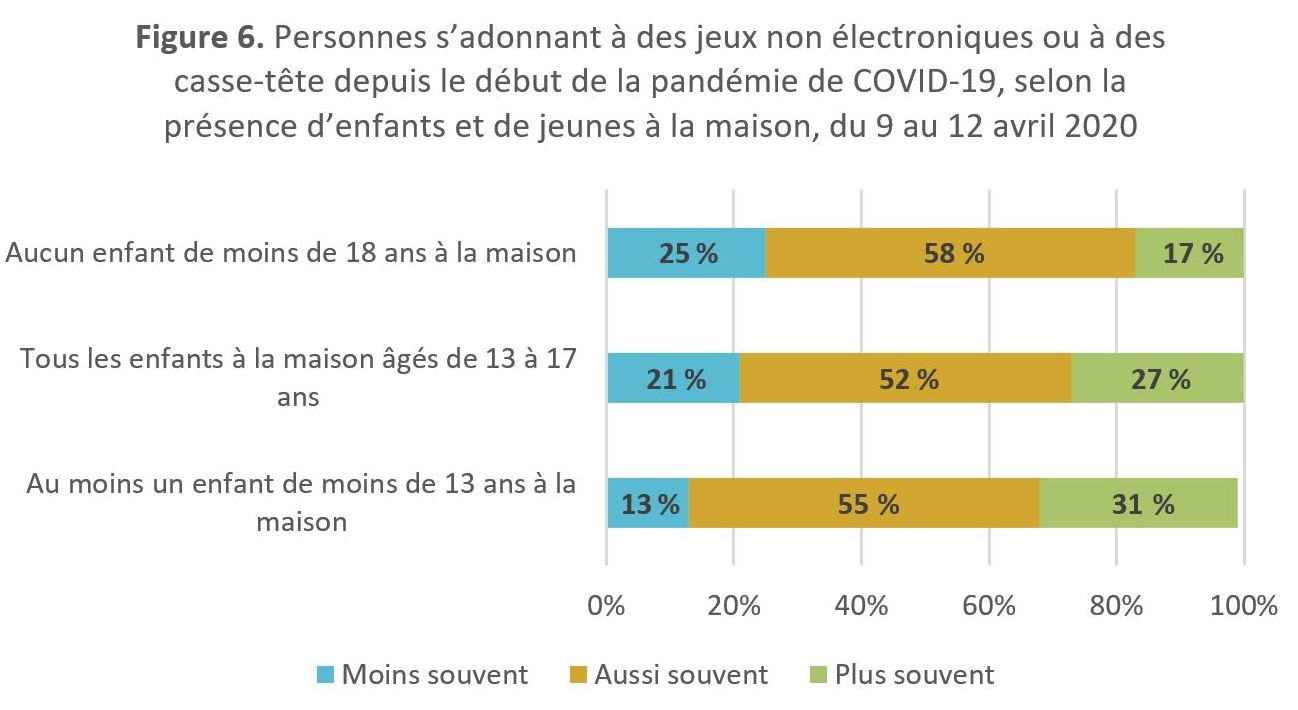

Les adultes ayant au moins un enfant de moins de 13 ans vivant dans leur ménage (28 %) ou des adolescents à la maison (22 %) sont considérablement plus susceptibles que ceux vivant sans enfant (14 %) de déclarer jouer à des jeux non électroniques et faire des casse-tête plus souvent qu’avant le début de la pandémie de coronavirus (figure 6).

De plus, dans les foyers où vivent de jeunes enfants, les adultes sont presque deux fois plus susceptibles que ceux n’ayant ni enfant ni jeune à la maison d’avoir augmenté le temps consacré aux arts, à l’artisanat ou à la musique depuis le début de la crise de la COVID-19. Du 9 au 12 avril, 3 adultes sur 10 (31 %) vivant dans un foyer où habite au moins un enfant de moins de 13 ans affirment qu’ils se sont adonnés aux arts, à l’artisanat ou à la musique plus souvent depuis le début de la pandémie, comparativement à 27 % de ceux qui n’ont que des adolescents à la maison et à 17 % de ceux qui n’ont pas d’enfant de moins de 18 ans à la maison (figure 7).

Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Nathan Battams est gestionnaire des communications à l’Institut Vanier de la famille.

Notes

1. Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’un sondage en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,52 %, et ce, 19 fois sur 20. Les chiffres exprimés en pourcentage ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

2. Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID-19? » dans Infographies, no 11‑627‑X au catalogue de Statistique Canada (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2VyeEl1

Pour ne rien manquer

InfoVanier

Infolettre mensuelle mettant en reliefs des études, des ressources et des événements

Linktree

Recevez des notifications à propos des nouvelles publications et annonces de l’Institut Vanier, ainsi que des événements à venir