26 mai 2020

Les finances familiales et la santé mentale pendant la pandémie de COVID‑19

Ana Fostik, Ph. D., et Jennifer Kaddatz

26 mai 2020

En mars 2020, la pandémie de coronavirus a entraîné l’interruption soudaine des activités socioéconomiques dans l’ensemble du Canada, les données montrant d’importantes répercussions sur l’activité du marché du travail. Selon de récentes estimations de Statistique Canada, le nombre de Canadiens ayant un emploi en mars s’élevait à un million de moins qu’en février, ce qui a affecté la participation habituelle au marché du travail de 3,1 millions de Canadiens (c.-à-d. qu’ils ont travaillé moins d’heures ou perdu leur emploi)1.

D’après des données recueillies lors d’un sondage mené du 10 au 12 avril 2020 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes (AEC) et la firme Léger2, 38 % des hommes et 34 % des femmes de 18 ans et plus ont déclaré avoir perdu leur emploi de façon temporaire ou permanente ou avoir subi des pertes de salaire ou de revenus en raison de la pandémie de COVID‑19. Dans ce contexte, 27 % des hommes et 25 % des femmes ont dit subir des conséquences financières négatives (affectant leur capacité à payer leur hypothèque, leur loyer ou leurs factures).

C’est sans surprise que Statistique Canada a récemment constaté que les adultes ayant subi des répercussions importantes ou modérées de la pandémie étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer une santé mentale passable ou faible que ceux qui ont été moins touchés (25 % et 13 %, respectivement)3.

Les données recueillies à la mi-avril par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger montrent que les plus jeunes adultes ont été particulièrement touchés : plus de la moitié (52 %) des 18 à 34 ans ont déclaré avoir subi des répercussions négatives sur leur participation au marché du travail (pertes d’emploi, de salaire ou de revenus), par rapport à 39 % des adultes de 35 à 54 ans et à 21 % des 55 ans et plus. Cette situation se reflète également dans la proportion d’adultes ayant subi des conséquences financières négatives immédiates, qui ont été signalées par 33 % des adultes de moins de 55 ans et 15 % des 55 ans et plus.

Les adultes en difficulté financière sont plus susceptibles de signaler des problèmes de santé mentale

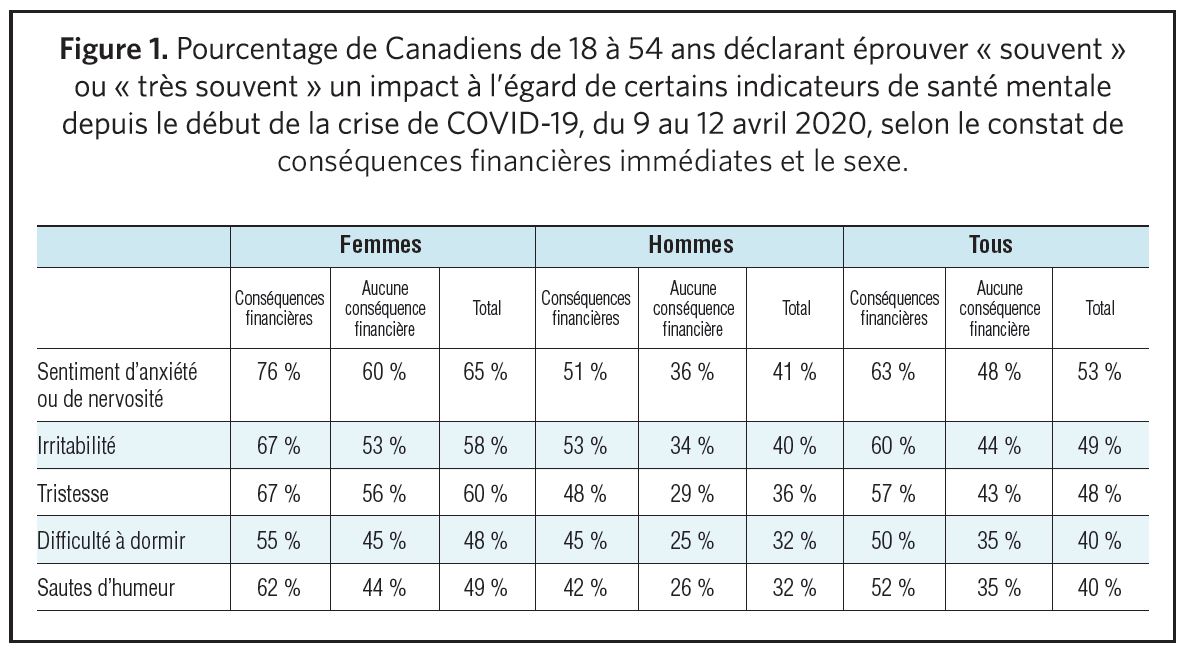

Parmi la population en âge de travailler (de 18 à 54 ans), un peu plus de la moitié a indiqué éprouver souvent ou très souvent de l’anxiété ou de la nervosité (53 %), de l’irritabilité (49 %) ou de la tristesse (48 %) pendant la pandémie de COVID‑19, selon le sondage mené par l’Institut Vanier, l’AEC et la firme Léger. Quatre personnes sur 10 ont affirmé avoir souvent ou très souvent de la difficulté à dormir (40 %) ainsi que des sautes d’humeur (40 %).

Parmi les personnes ayant essuyé des conséquences négatives immédiates, comme l’incapacité de payer le loyer, l’hypothèque ou les factures, environ 6 sur 10 ont dit avoir ressenti souvent ou très souvent de l’anxiété ou de la nervosité (63 %), de l’irritabilité (60 %) ou de la tristesse (57 %), alors que la moitié a indiqué avoir eu souvent ou très souvent de la difficulté à dormir (50 %) ou des sautes d’humeur (52 %) (figure 1).

Les femmes en difficulté financière souffrent de problèmes de santé mentale dans des proportions plus élevées que les hommes

D’après l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2018, les femmes étaient légèrement moins susceptibles que les hommes de signaler avoir une santé mentale excellente ou bonne (66 % et 71 %, respectivement)4. Pendant la pandémie de coronavirus, toutefois, Statistique Canada a constaté que la différence était beaucoup plus marquée, avec 49 % des femmes et 60 % des hommes ayant une bonne ou une excellente santé mentale5.

Les données du sondage de l’Institut Vanier, de l’AEC et de la firme Léger montrent que les femmes de 18 à 54 ans déclarant connaître souvent ou très souvent des problèmes spécifiques de santé mentale sont représentées dans des proportions beaucoup plus grandes que les hommes du même groupe d’âge. Environ 6 femmes sur 10 ont indiqué ressentir souvent ou très souvent de l’anxiété ou de la nervosité, de l’irritabilité ou de la tristesse, comparativement à 4 hommes sur 10. De même, environ la moitié des femmes ont eu souvent ou très souvent de la difficulté à dormir ou des sautes d’humeur, par rapport à 3 hommes sur 10 (figure 1).

Cette différence entre les sexes à l’égard des problèmes de santé mentale déclarés est maintenue même lorsque l’on compare les proportions d’hommes et de femmes ayant subi des conséquences financières négatives immédiates et les proportions de ceux qui n’en ont pas subi. Par exemple, les trois quarts des femmes (76 %), par rapport à la moitié des hommes (51 %), qui ont eu de la difficulté à payer leur hypothèque, leur loyer ou leurs factures ont dit ressentir souvent ou très souvent de la nervosité ou de l’anxiété. Près de 7 femmes sur 10 ayant des difficultés financières éprouvent de l’irritabilité (67 %) ou de la tristesse (67 %), comparativement à environ la moitié des hommes vivant la même situation (53 % et 48 %, respectivement) (figure 1).

Environ 6 femmes sur 10 ayant des difficultés financières disent avoir souvent ou très souvent de la difficulté à dormir (55 %) et des sautes d’humeur (62 %), par rapport à 4 hommes sur 10 vivant la même situation (45 % et 42 %, respectivement) (figure 1).

Les adultes ayant des difficultés financières, qu’ils vivent ou non avec de jeunes enfants, signalent des problèmes de santé mentale semblables

Si les femmes sont beaucoup moins susceptibles que les hommes de déclarer une santé mentale positive pendant la pandémie, même en tenant compte des répercussions financières, quels facteurs peuvent entrer en jeu dans l’établissement de ces différences entre les sexes? Ces problèmes de santé mentale peuvent-ils être associés aux responsabilités familiales?

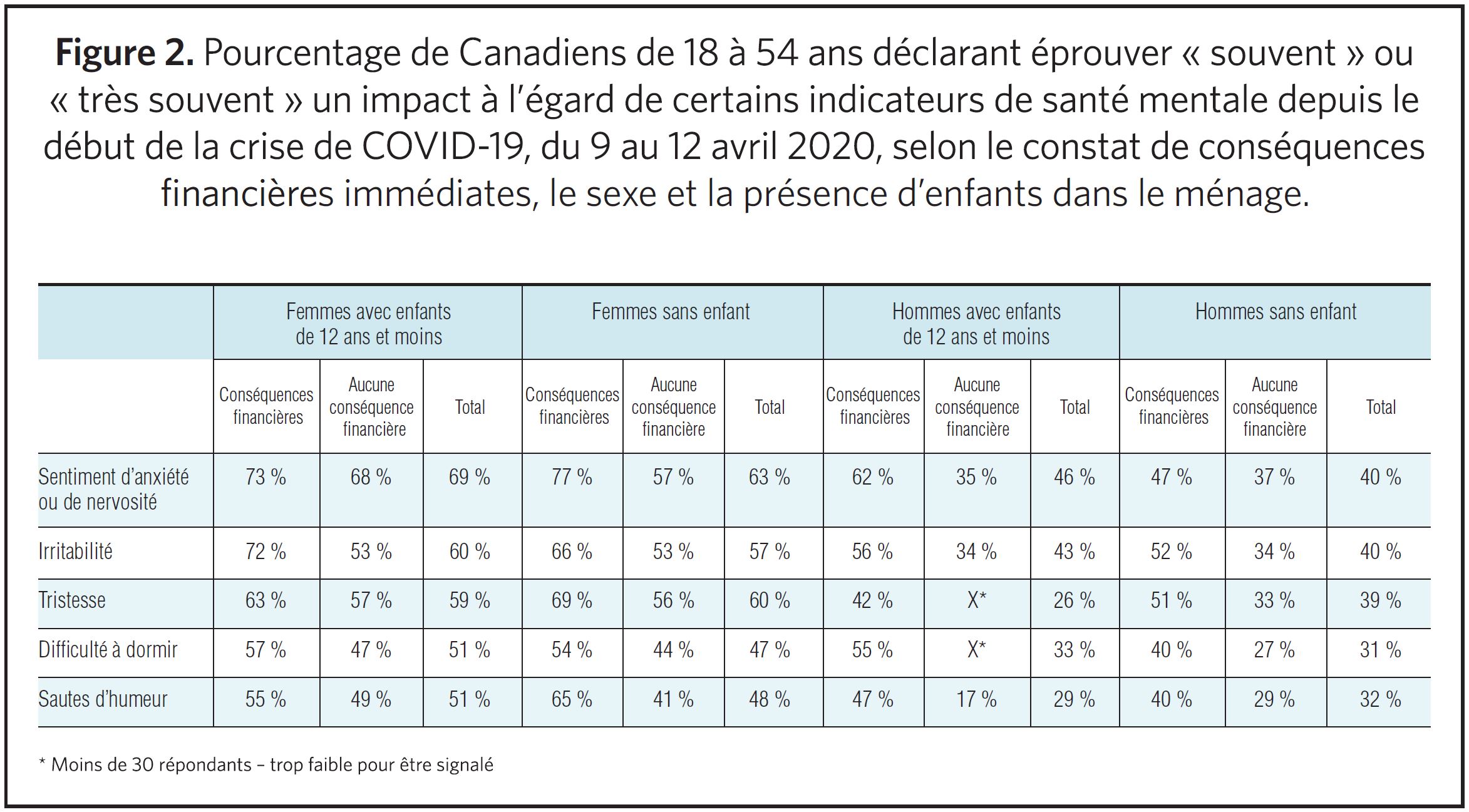

Une analyse des données recueillies du 10 au 12 avril 2020 indique que la présence d’enfants à la maison ne semble pas associée à l’aggravation des symptômes d’une mauvaise santé mentale. Les femmes vivant avec des enfants de 12 ans et moins au sein de leur ménage disent éprouver souvent et très souvent de l’anxiété ou de la nervosité (69 %), de l’irritabilité (60 %), de la tristesse (59 %), de la difficulté à dormir (51 %) et avoir des sautes d’humeur (51 %) dans des proportions semblables à celles des femmes vivant sans enfant (63 %, 57 %, 60 %, 47 % et 48 %, respectivement). Les hommes vivant avec de jeunes enfants signalent également de tels problèmes dans des proportions semblables à celles des hommes vivant sans enfant (figure 2).

Parmi les femmes en difficulté financière, on observe peu de différences entre les proportions de celles déclarant l’un ou l’autre de ces problèmes de santé mentale, qu’elles aient ou non de jeunes enfants au sein du ménage. Cela est également le cas pour les femmes qui n’ont pas subi de conséquences financières négatives immédiates : la cohabitation dans le ménage avec des enfants de 12 ans et moins ne semble pas changer les choses (figure 2).

L’analyse de l’état de santé mentale autodéclaré démontre la persistance de certaines différences selon le sexe lorsque l’on tient compte de la province de résidence, de l’âge, de la difficulté financière, de la perte d’emploi ou de salaire, de la présence d’enfants de 12 ans et moins, du revenu du ménage, de l’état matrimonial et du niveau de scolarité. En contrôlant ces variables et en les comparant à celles des hommes qui sont en difficulté financière, les femmes en difficulté financière sont environ deux fois plus susceptibles de souffrir d’anxiété, de tristesse ou de sautes d’humeur. Parmi les adultes n’ayant pas subi de conséquences financières négatives, on n’observe aucune différence marquée entre les hommes et les femmes à l’égard de la santé mentale, une fois ces facteurs contrôlés.

Cette analyse n’a pas permis d’identifier les raisons potentielles expliquant pourquoi les femmes sont plus susceptibles que les hommes de signaler des symptômes de mauvaise santé mentale, mais les recherches futures pourraient se concentrer sur les différences psychologiques qui existent entre les femmes et les hommes lors d’une situation de crise, afin de déterminer si oui ou non les femmes et les hommes réagissent différemment dans une situation de crise ou devant une menace immédiate pour la santé ou le bien-être de leur famille ou d’eux-mêmes. Des recherches plus approfondies examinant l’impact des aspects sexospécifiques par rapport à la charge de travail et à la prestation de soins au sein du ménage, y compris la charge mentale associée à ces tâches non rémunérées, pourraient également contribuer à faire la lumière sur ces différences.

Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Notes

- Statistique Canada, « Les répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail canadien » dans Infographies (9 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3cQDBzj

- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril, du 17 au 19 avril et du 24 au 26 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de ceux du 10 au 13 mars et du 24 au 26 avril, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.

- Statistique Canada, « Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 1 : Répercussions de la COVID‑19 sur la sécurité d’emploi et les finances personnelles, 2020 » dans Le Quotidien (20 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3e7yaMC

- Leanne Findlay et Rubab Arim, « Les Canadiens perçoivent leur santé mentale comme étant moins bonne pendant la pandémie de COVID-19 » dans StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur, no 45-28-0001 au catalogue de Statistique Canada (24 avril 2020). Lien : https://bit.ly/36l4Gs7

- Ibidem

Pour ne rien manquer

InfoVanier

Infolettre mensuelle mettant en reliefs des études, des ressources et des événements

Linktree

Recevez des notifications à propos des nouvelles publications et annonces de l’Institut Vanier, ainsi que des événements à venir