22 mai 2025

« Qui fait partie de la famille et pourquoi devrions-nous nous en préoccuper? » : une discussion sur la diversité et le bien-être des familles

À l’occasion de son 60ᵉ anniversaire, l’Institut Vanier de la famille s’est récemment associé au Département d’écologie humaine de l’Université de l’Alberta afin d’organiser la table ronde « Who Is Family and Why Should We Care? » (Qui fait partie de la famille et pourquoi devrions-nous nous en préoccuper?).

Trois panélistes aux parcours personnels et professionnels variés se sont réunis pour discuter de la manière dont la notion de « famille » est comprise et définie, tant par les personnes concernées que par les politiques qui les encadrent. Norah Keating, spécialiste des questions familiales de renommée internationale, gérontologue sociale et ex-présidente du conseil d’administration de l’Institut Vanier, a animé la discussion afin d’explorer les différentes perspectives apportées par chaque membre du panel de spécialistes :

- Yue Qian, professeure agrégée en sociologie de l’Université de la Colombie-Britannique, dont les travaux sont axés sur la famille, le genre et les inégalités;

- Sue Languedoc, récemment retraitée de son poste de directrice générale de l’organisme Aboriginal Counselling Services Association of Alberta;

- Doug Stollery, avocat, membre de l’Ordre du Canada et conseiller juridique dans l’affaire Vriend c. Alberta, premier succès judiciaire en faveur des droits des personnes 2ELGBTQIA+ devant la Cour suprême du Canada.

Les points de vue distinctifs sur la famille des panélistes présentés ci-dessous ont été adaptés pour en favoriser la clarté et la concision.

Sue Languedoc : J’ai été directrice générale et cofondatrice de l’association Aboriginal Counseling Services, fondée en 1992; j’ai pris ma retraite il y a sept mois. Je suis ici pour faire entendre la voix des femmes, des hommes, des enfants et de l’ensemble des personnes avec lesquelles j’ai travaillé tout au long de ma carrière.

Ce mot « famille » revêt un sens particulier dans mon travail, puisque j’œuvre dans le domaine de la violence familiale. Je traite de cas de maltraitance à l’égard d’enfants, de violence conjugale et de violence dans les fréquentations. Ce que j’ai appris auprès des personnes que j’accompagne, en particulier celles issues de communautés autochtones, c’est qu’elles portent déjà de lourdes blessures lorsqu’elles se présentent à nous, souvent héritées de générations précédentes. Et une grande partie de ces blessures leur a été infligée par des gens qui se réclament de leur « famille ». Au cours de ma carrière, le plus difficile a été de les amener à comprendre que la famille ne correspond pas toujours à l’image réconfortante et idéale que l’on s’en fait. Parfois, la famille représente une menace. Elle n’est pas toujours source de soutien, puisque des membres de leur famille n’ont pas nécessairement acquis les compétences ou les ressources nécessaires.

Lorsque l’on parle de maltraitance et de traumatismes intergénérationnels, on observe que plusieurs générations de familles tentent de faire mieux que celles qui les ont précédées. Elles cherchent une voie, un moyen d’avancer. Or, les torts coloniaux infligés aux Autochtones ont délibérément rompu plusieurs de ces liens familiaux, faisant en sorte qu’elles et ils ne puissent connaître leur famille. Lorsque nous entamons une intervention sociale, nous demandons aux personnes de nous parler de leur situation familiale, ce qui peut s’avérer difficile, voire traumatisant pour certaines d’entre elles, et il est important d’en tenir compte.

L’année dernière, nous avions un excédent de fonds provenant de Centraide et j’ai décidé d’en faire profiter nos clientes et clients. Certaines personnes avaient subi des violences familiales, d’autres suivaient une thérapie, et d’autres encore nous étaient confiées malgré elles, car elles présentaient des problèmes de gestion de la colère. L’idée m’est venue d’organiser une séance photo avec une ou un photographe professionnel·le à laquelle nos clientes et clients pourraient convier leur famille. Puis nous avons eu un moment d’hésitation et nous sommes dits : « Oh… ce mot… photo de famille? » Nous savions que ce mot pouvait être lourd de sens. Nous avons donc changé d’approche en leur demandant : « Qui fait partie de votre cercle de soutien? » Nous avons ainsi pris de magnifiques clichés professionnels des clientes et clients qui souhaitaient participer, en compagnie des membres de leur cercle de soutien – qu’il s’agisse de personnes, d’un chien ou même d’une peluche.

Selon moi, il ne revient à personne de définir la famille des autres, mais nous pouvons chercher à savoir qui lui apporte du soutien. Les personnes avec lesquelles j’ai travaillé au fil des ans ont su trouver un cercle de soutien qui leur a apporté du réconfort, sans qu’il soit nécessairement issu de leur famille biologique. Et lorsque je pense à ce mot « famille », voilà ce que j’aimerais qu’il signifie : réconfort et sécurité.

Yue Qian : J’aimerais vous raconter quelques histoires qui illustrent le décalage entre ce que les gens considèrent comme la famille et ce qu’en disent les lois et les politiques publiques. Dans la première, les personnes ne se définissent pas comme une famille, alors que les politiques les considèrent comme telles. Dans la seconde, les personnes se perçoivent pour leur part comme une famille, mais les politiques ne l’entendent pas ainsi.

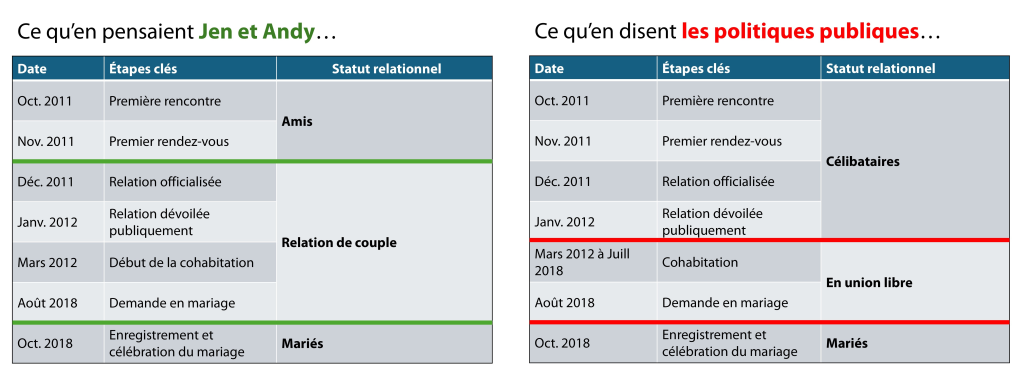

La première histoire est celle de Jen et Andy, un couple asiatique ayant immigré au pays et vivant en Colombie-Britannique (les noms ont été changés pour des raisons de confidentialité). Le tableau que j’ai préparé [voir ci-dessous] présente certaines des étapes clés dans l’évolution de leur relation. En l’espace de sept ans, leur relation est passée d’une rencontre, à une vie amoureuse, à une cohabitation et au mariage.

Comment ces deux personnes percevaient-elles leur relation? Si elles voyaient leur parcours comme une transition de l’amitié à l’amour, puis au mariage, la loi voit pour sa part les choses autrement. Selon la loi sur le droit de la famille (Family Law Act) de la Colombie-Britannique, la date à laquelle leur union libre est réputée avoir commencé est la date à laquelle les partenaires ont commencé à vivre ensemble dans une « relation assimilable à un mariage ». Aux yeux de la loi, leur union aurait débuté six ans avant leur mariage officiel.

Dans de nombreuses cultures, le concept d’union libre n’existe pas. Même au Canada, plusieurs personnes ignorent les implications juridiques d’une telle union qui, dans de multiples cas (mais pas tous), est traitée comme un mariage, quelle que soit l’intention des couples.

Dans le cas de Jen et Andy, après leur mariage, Andy a demandé à parrainer l’immigration de Jen au Canada. Le personnel à l’immigration a toutefois constaté qu’Andy avait indiqué « jamais marié » sur sa demande de résidence permanente, malgré le fait qu’il vivait à ce moment en union libre, en vertu de la loi sur le droit de la famille (Family Law Act) de la Colombie-Britannique. Sa demande de parrainage a donc été refusée et sa résidence permanente risquait d’être révoquée. Comme vous pouvez l’imaginer, ce jeune couple était soumis à un stress énorme.

À travers cet exemple, je souhaite mettre en relief un problème plus large : bien que le droit canadien vise à reconnaître les diverses formes de famille, il contraint en réalité les couples à adopter un statut juridique similaire à celui du mariage. Alors que le mariage implique une décision active, le statut d’union libre est automatique après un, deux ou trois ans de cohabitation, selon la province. En d’autres termes, de nombreux couples ne choisissent pas de s’engager légalement, mais l’État en décide pour eux. En somme, la loi n’offre qu’une seule option aux couples qui vivent en cohabitation : le mariage ou quelque chose de pratiquement identique sur le plan légal.

C’était l’histoire d’un couple qui ne pensait pas faire partie de la même famille, alors que les politiques en ont décidé autrement. L’inverse se produit également. Vous avez peut-être appris que le gouvernement canadien a récemment décidé de suspendre pour une durée indéterminée les nouvelles demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents. Il y a un écart marqué dans les politiques d’immigration entre la place accordée aux enfants et celle réservée aux parents et aux grands-parents. Les jeunes enfants sont traités comme des membres à charge de la personne immigrante principale et peuvent ainsi entrer au pays avec elle.

Le droit canadien de l’immigration définit les « personnes à charge » selon une conception influencée par l’idéal de la « famille nord-américaine standard », qui met l’accent sur les parents et les jeunes enfants vivant au sein du même foyer en tant que famille. Dans de nombreuses autres cultures, les parents et les grands-parents occupent une place centrale au sein du foyer familial, ce que nos politiques actuelles peinent à reconnaître.

Ces histoires soulignent les différences de perception entre ce que les gens considèrent comme étant la famille et ce qui est reconnu par les politiques publiques, une dissonance aux conséquences réelles sur le bien-être des familles qui mérite d’être prise en compte.

Doug Stollery : Permettez-moi de commencer par dire que je n’ai pas le même niveau d’expertise que mes collègues sur ce panel, et, fort probablement, que bien des membres de l’auditoire. Je souhaite aborder ce thème en me basant sur deux perspectives issues de mon parcours : celle d’un avocat et celle d’un homme gai.

En tant qu’avocat, je formulerais les observations suivantes. La structure des familles est l’une des composantes du Cadre sur la diversité et le bien-être des familles. En anglais, de nombreux mots ont des significations multiples, qui dépendent du contexte dans lequel ils sont employés. Prenons, par exemple, le mot « pool » : il peut désigner un endroit où l’on nage (piscine), un jeu avec des queues et des billes (billard), ou encore la mise en commun d’éléments (mutualisation), notamment de ressources. En ce sens, je trouve qu’avoir une pluralité de définitions pour le mot « famille » reflète bien la manière dont nous utilisons notre langue.

Pour moi, le contexte est déterminant. Lorsqu’il est question d’antécédents médicaux familiaux, notamment de prédispositions génétiques à certaines maladies, on reporte l’attention sur les parents biologiques et les grands-parents, voire les tantes, les oncles et les cousins, et ce, indépendamment de la relation que l’on peut avoir avec eux ou du fait qu’on les connaisse ou non. Ici, ce sont les liens biologiques qui priment : les parents adoptifs et les enfants adoptés ne sont donc pas pris en compte. Nous ne nous attardons pas non plus aux partenaires ou à la communauté de soutien d’une personne.

Dans certaines situations, les relations de soutien jouent un rôle fondamental – nous aurons sans doute l’occasion d’approfondir la question au cours de l’après-midi. À l’opposé, dans un contexte de violence familiale, les relations intimes ou biologiques sont parfois synonymes de maltraitance plutôt que de soutien.

Sur le plan juridique, diverses définitions de la famille peuvent s’appliquer selon les droits et les responsabilités en jeu. Dans certains cas, la famille est définie indépendamment de l’existence de liens de soutien entre ses membres. C’est le cas, par exemple, de la succession ab intestat, qui détermine qui, dans une famille, reçoit l’héritage en l’absence de testament. En Alberta, les bénéficiaires d’une succession ab intestat sont, dans l’ordre, la ou le partenaire, les descendantes et descendants, et les parents. Dans ce cadre particulier, la famille est définie par le mariage et les liens du sang, indépendamment de toute relation de soutien. Dans d’autres situations, c’est la relation de soutien qui constitue le facteur déterminant. Par exemple, les critères d’admissibilité à la Prestation canadienne pour enfants tiennent compte de la relation entre un enfant et la ou les personnes qui en sont principalement responsables. Il peut s’agir d’un parent biologique, d’un parent adoptif ou de toute personne agissant in loco parentis (c’est-à-dire « en lieu et place d’un parent », à savoir quelqu’un qui joue concrètement un rôle parental, en assumant certaines responsabilités habituellement associées à un parent).

Dans certains cas, la loi impose une obligation de soutien. Par exemple, l’article 215 du Code criminel canadien établit un devoir légal de soutien à l’égard des enfants de moins de 16 ans pour toute personne agissant comme parent, tutrice ou tuteur, parent d’accueil ou chef de famille, et parfois envers une ou un partenaire. La loi sur les testaments et les successions (Wills and Succession Act) en Alberta représente un autre exemple où la loi exige qu’un soutien adéquat soit prévu (dans le testament) pour les membres de la famille. La définition de « membre de la famille » inclut ici la ou le partenaire, tout enfant mineur, tout jeune âgé de 18 à 22 ans inscrit à temps plein aux études, ainsi que tout petit-enfant ou arrière-petit-enfant.

Ces exemples sont donnés à titre illustratif, et mon propos ne vise pas à évaluer la pertinence de telles définitions. Ce que je souhaite souligner, c’est que la façon dont on définit la notion de famille peut être influencée par le contexte et les fins recherchées. Si je peux me permettre, je suggérerais que l’on commence par préciser l’intention qui sous-tend notre démarche. La prochaine étape serait de déterminer la définition de la famille ou les relations qui répondent le plus adéquatement à notre objectif. À chacune de ces étapes, il est primordial de tenir compte de la question de l’inclusivité. La définition proposée est-elle biaisée par des stéréotypes? L’objectif que nous nous sommes fixé est-il limité par des stéréotypes? Risquons-nous d’exclure des personnes qui devraient être incluses? D’un point de vue juridique, une définition « universelle » pourrait s’avérer inappropriée, étant susceptible de se révéler trop inclusive ou au contraire sous-inclusive selon les cas.

Au-delà des conséquences légales liées à la définition de la famille, des enjeux sociaux majeurs y sont aussi associés. Faire partie d’une famille confère un certain statut social, et, dans ce contexte, je pense que les relations de soutien sont particulièrement importantes. Il revient à chaque personne de définir ce qu’elle considère comme une « relation de soutien ». J’estime donc que chaque personne devrait avoir le droit de définir sa propre famille. Il peut s’agir de personnes avec lesquelles on partage un lien biologique ou encore de la ou du partenaire et des enfants, d’un cercle d’amis, voire de la communauté à laquelle on s’identifie.

J’aimerais maintenant aborder le sujet sous un angle plus personnel, notamment en tant qu’homme gai, en évoquant des réflexions liées à la structure et à l’identité des familles. Il est probable que certains aspects de mon vécu trouvent un écho chez les membres des communautés lesbienne et bisexuelle. En tant qu’homme cisgenre, je ne saurais m’exprimer au nom des membres de la communauté transgenre, mais je m’attends à ce que ces personnes aient vécu certaines expériences semblables aux miennes, et probablement avec plus d’intensité, de surcroît, compte tenu du contexte politique actuel.

Ma première observation est qu’au fil de l’histoire, la notion de famille a souvent été construite en faisant abstraction des personnes gaies et lesbiennes. Pensez, par exemple, à l’expression « valeurs familiales », principalement mise de l’avant par la défunte Anita Bryant. Elle soutenait que la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes gaies et lesbiennes constituerait une menace pour la famille, et, par conséquent, pour l’ensemble de la société. Elle voyait l’homosexualité comme une antithèse de la famille. Ce raisonnement avait une incidence politique importante à l’époque et il demeure de nos jours influent dans certains milieux. Il m’apparaît regrettable qu’une expression comme « valeurs familiales » – qui devrait avoir une connotation positive lorsqu’employée correctement – soit aujourd’hui devenue un instrument de discrimination dans certains cercles sociaux.

Prenons un autre exemple : souvenez-vous d’il y a tout juste 20 ans, alors que l’on interdisait tout mariage et toute adoption aux couples de même sexe au Canada. Jusqu’alors, la loi était conçue pour empêcher les personnes gaies et lesbiennes de fonder leur propre famille. Les changements apportés par Ralph Klein en 2000 à la loi sur le mariage (Marriage Act) de l’Alberta en sont un bon exemple. Afin de situer mon propos, je rappelle que j’ai agi à titre d’avocat dans l’affaire Vriend c. Alberta, à savoir la première cause en faveur des droits des personnes gaies à être défendue avec succès devant la Cour suprême du Canada. La décision rendue a établi qu’il était inconstitutionnel pour l’Alberta de refuser d’inclure une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans sa législation en matière de droits de la personne.

Lorsque l’arrêt Vriend a été rendu en 1998, d’importantes pressions ont été exercées sur le gouvernement Klein afin qu’il invoque la disposition de dérogation et outrepasse la décision de la Cour suprême. S’il a finalement renoncé à cette disposition, il a toutefois promis qu’il « érigerait une clôture autour du mariage » par l’intermédiaire d’autres dispositions législatives, dans le but de rallier l’appui de certaines factions de son parti. Il a apporté des modifications à la loi sur le mariage stipulant que l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe était nécessaire pour préserver la « pureté » du mariage. En d’autres termes, le mariage entre personnes de même sexe introduirait une forme « d’impureté » dans le mariage, et, puisque cette institution est souvent perçue comme la pierre angulaire de la famille, l’institution familiale s’en trouverait, elle aussi, entachée.

Cette fois, il a bel et bien invoqué la disposition de dérogation afin d’empêcher que ces modifications à la loi sur le mariage soient examinées à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que cette exclusion soit a priori inconstitutionnelle, celle-ci empiétant sur les compétences fédérales, elle transmettait néanmoins un message à la fois « clair et sinistre », en présentant les couples homosexuels comme une menace pour le mariage et la famille. Soit dit en passant, l’expression « message à la fois clair et sinistre » est tirée de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Vriend.

Ma deuxième observation est que la famille traditionnelle, qui devrait idéalement être source de soutien, s’est souvent avérée l’une des plus grandes menaces pour les personnes gaies et lesbiennes. Lorsqu’on est gai ou lesbienne, il est souvent possible de dissimuler son orientation sexuelle pour se protéger de la discrimination, en choisissant de « rester dans le placard ». Dans bien des familles, on part du principe que les enfants sont hétérosexuels jusqu’à ce qu’ils dévoilent leur véritable orientation. Pour plusieurs personnes, c’est avant tout la réaction de la famille qui les pousse à taire leur identité. La famille constitue tantôt une source essentielle de soutien ou, au contraire, peut être source de maltraitance. Il est difficile de prévoir comment la famille réagira, sans prendre le risque de lui dire qui l’on est vraiment.

Je tiens à préciser que la société a tout de même fait de grands progrès au fil du temps. Lorsque j’étais enfant, le simple fait d’être gai ou lesbienne suffisait à faire de vous un ou une criminel·le. Jusqu’en 1969, le fait d’avoir des relations homosexuelles constituait une infraction criminelle. Lorsque j’étais à l’université, peu après la dépénalisation au début des années 1970, la discrimination était encore omniprésente. Au cours de mes cinq années à cette université, je n’ai rencontré aucune personne ouvertement gaie.

Aujourd’hui, les relations entre personnes de même sexe ne sont plus considérées comme un crime. La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est interdite, en particulier dans cette province, conséquemment à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vriend. Le mariage entre personnes de même sexe est légalement reconnu. Les couples de même sexe peuvent maintenant recourir à l’adoption et à la maternité de substitution. Il semble que nous ayons évolué collectivement, délaissant l’idée que les personnes gaies et lesbiennes puissent constituer une menace pour la famille, tout en leur reconnaissant la légitimité de créer leurs propres cellules familiales.

Mais alors que nous nous réunissons aujourd’hui, certains de ces progrès s’avèrent en péril. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral est en train d’adopter des mesures afin d’interdire les initiatives visant à soutenir les valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion. Et nous assistons aux premières manifestations de ce transfert d’influence du gouvernement vers le milieu des affaires. Donald Trump a signé un décret présidentiel déclarant en substance que les personnes transgenres n’existent pas, tout en signant, ironiquement, un autre décret interdisant à ces « personnes inexistantes » de servir dans l’armée. Il existe donc un risque que la Cour suprême des États-Unis en vienne, à un moment ou un autre, à annuler sa propre décision reconnaissant le statut constitutionnel du mariage entre personnes de même sexe.

En Alberta, des dispositions législatives viennent d’être adoptées en vue d’interdire aux parents de prendre des décisions importantes concernant les soins de santé de leurs enfants transgenres, alors que l’on proclame parallèlement – et ironiquement – l’importance fondamentale des « droits parentaux ». En vertu d’une autre législation, l’Alberta a interdit tout enseignement lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre dans les écoles, à moins que les parents ne consentent explicitement à ce qu’un tel programme soit enseigné. L’exclusion de certains élèves de ces discussions envoie un autre « message clair et sinistre » aux élèves hétérosexuel·les, gai·es, transgenres et cisgenres. Tous ces éléments menacent les avancées réalisées dans la reconnaissance de la dignité fondamentale des membres de la communauté 2ELGBTQ+ au sein de notre société et dans notre conception de la famille.

Cela met en relief l’importance de discussions comme celle-ci, afin de nous aider à mieux comprendre le concept de famille et de soutenir l’inclusion de toutes et tous dans cette conception.

Pour résumer, l’analyse sous l’angle de la structure des familles en appelle, selon moi, à une conception de la famille qui allie inclusivité et souplesse. Elle doit correspondre au contexte dans lequel ce terme est employé. En examinant la question sous l’angle de l’identité des familles, on constate d’indéniables progrès, alors que la communauté 2ELGBTQ+ est désormais comprise dans notre conception sociétale de la famille, mais nous devons protéger ces acquis et continuer à faire tomber les barrières.

Pour ne rien manquer

InfoVanier

Infolettre mensuelle mettant en reliefs des études, des ressources et des événements

Linktree

Recevez des notifications à propos des nouvelles publications et annonces de l’Institut Vanier, ainsi que des événements à venir