À l’occasion de son 60ᵉ anniversaire, l’Institut Vanier de la famille s’est récemment associé au Département d’écologie humaine de l’Université de l’Alberta afin d’organiser la table ronde « Who Is Family and Why Should We Care? » (Qui fait partie de la famille et pourquoi devrions-nous nous en préoccuper?).

Type : Articles

D’hier à aujourd’hui : Regard sur le travail des familles au cours des 30 dernières années

Faits saillants d’une ressource sur les familles et le travail au Canada

Portrait des familles noires au Canada

Aperçu des statistiques relatives aux familles noires au Canada

Portraits de chercheurs : Samantha Noyek

Entretien avec Samantha Noyek, lauréate du prix de la recherche sur la santé des familles des militaires et des vétérans et du personnel de la sécurité publique Colonel Russell-Mann 2024

D’hier à aujourd’hui : Regard sur la structure des familles au cours des 30 dernières années

Les familles polyamoureuses ont apporté des changements au droit de la famille

Aperçu de la recherche sur les familles polyamoureuses au Canada

Portraits de chercheurs : Margaret Campbell sur les familles, l’incapacité et le bien‑être

Margaret Campbell parle de ses recherches sur le bien-être des familles touchées par l’incapacité au Canada.

Le taux de fécondité au Canada a atteint (un autre) creux record en 2022

De nouvelles données montrent que le taux de fécondité au Canada a atteint un nouveau creux record.

Conseils pour retenir les aidants familiaux en emploi dans votre bassin de talents

Conclusions d’une étude sur l’expérience et la compétence des aidants en emploi.

Entretien : Rachel Margolis à propos du divorce au Canada

Rachel Margolis nous fait part de ses réflexions sur les nouvelles données relatives au divorce au Canada.

Entretien : Nora Galbraith à propos des tendances en matière de divorce au Canada

Nora Galbraith de Statistique Canada commente les nouvelles données sur le divorce au Canada.

Portraits de chercheurs : Kim de Laat

Kim de Laat discute de ses travaux de recherche portant sur la diversité familiale, les inégalités et le congé parental.

Les habitudes en matière de santé pendant la pandémie de COVID-19

Jennifer Kaddatz et Nadine Badets

27 avril 2020

Au Canada, le confinement lié à la pandémie de COVID-19 a infligé de lourdes restrictions aux personnes et aux entreprises, ce qui a engendré des changements dans la pratique de nombreuses activités courantes, comme la préparation et la consommation d’aliments, les achats, l’exercice physique et le temps passé à l’extérieur. La santé des adultes au Canada est en pleine métamorphose, non seulement à cause du virus, mais aussi en raison des habitudes en matière de santé déjà instaurées ou nouvellement adoptées.

Depuis le début de cette période d’isolement social, les adultes consacrent plus de temps à préparer des repas et à boire de l’alcool à la maison, mais ils passent moins de temps à faire de l’exercice et à aller dehors, selon des données recueillies dans un récent sondage réalisé sur quatre semaines par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger1 ainsi que d’autres sources de données portant sur la pandémie.

Il sera important de suivre l’évolution de ces habitudes pendant toute la durée de la pandémie, compte tenu des conséquences potentielles qu’elles peuvent avoir sur la santé physique et mentale des familles dans l’ensemble du pays.

Environ 4 adultes sur 10 consacrent plus de temps à préparer des repas à la maison

Une alimentation saine est primordiale pour avoir une bonne santé : elle constitue un facteur essentiel au développement optimal de l’humain en plus d’être importante pour réduire le risque associé à plusieurs maladies chroniques. Le fait de préparer et de cuisiner de la nourriture à la maison permet à la fois de diminuer la quantité de sodium, de sucre et de graisses saturées qui se retrouvent dans nos repas, mais aussi d’augmenter notre consommation de légumes, de fruits, de grains entiers et de protéines végétales. Par conséquent, manger ou commander des mets qui viennent de l’extérieur peut avoir un impact négatif sur notre santé, car il est possible que les mets soient plus fortement transformés, et qu’ils contiennent moins de légumes, de fruits et de grains entiers2.

Il était donc prévisible qu’au cours de l’isolement relié à la COVID-19, les Canadiens soient plus nombreux à manger des repas faits maison. En effet, 41 % des adultes disent consacrer actuellement plus de temps à préparer des repas qu’ils ne le faisaient avant la pandémie, selon des données recueillies du 9 au 12 avril (figure 1). Les femmes, en particulier, semblent passer plus de temps dans la cuisine, alors que 44 % d’entre elles indiquent préparer des repas « plus souvent », contre 38 % des hommes. Notamment, près de la moitié des femmes (48 %) de 35 à 54 ans consacrent plus de temps à préparer des repas, ce qui est le cas de 44 % des hommes de ce groupe d’âge.

Par ailleurs, une plus faible proportion de femmes (18 %) que d’hommes (24 %) ont commandé des mets pour emporter d’un restaurant dans la semaine précédant le sondage du 9 au 12 avril, bien que les femmes sont presque aussi susceptibles (18 % c. 16 %) que leurs homologues masculins de se faire livrer de la nourriture à la maison ou au travail (figures 2 et 3). Les jeunes hommes de 18 à 34 ans sont plus susceptibles d’avoir commandé des mets pour emporter (24 %) au cours de la semaine précédente, alors que les jeunes femmes de 18 à 34 ans constituent l’association sexe-groupe d’âge le plus susceptible de se faire livrer de la nourriture (27 %).

Un adulte sur 5 boit plus d’alcool à la maison

L’alcool peut avoir d’importantes conséquences sur la santé physique et mentale si on le consomme en grande quantité, ce qui peut aggraver les problèmes de santé mentale actuels, augmenter le risque de blessure ou de maladie aigüe à court terme et accroître le risque de maladies graves à long terme, comme les maladies du foie et certains cancers3. Par conséquent, si la consommation d’alcool augmente pendant la crise du coronavirus, on pourrait observer, suivant la pandémie, d’importantes répercussions sur la santé des personnes et de leur famille ainsi que sur le système de santé au Canada.

Un sondage mené par Statistique Canada du 29 mars au 3 avril a révélé que 20 % des Canadiens de 15 à 49 ans boivent davantage d’alcool à la maison pendant la pandémie de COVID-19 qu’ils ne le faisaient avant qu’elle débute4. D’ailleurs, un autre sondage mené du 30 mars au 2 avril par Nanos pour le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a permis de constater que 21 % des adultes de 18 à 34 ans et 25 % de ceux de 35 à 54 ans s’étaient mis à consommer davantage à la maison depuis le début de la crise de COVID-195.

Les répondants du sondage Nanos ayant déclaré rester davantage à la maison et boire plus d’alcool ont indiqué que leur consommation avait principalement augmenté en raison de l’absence d’horaire régulier (51 %), ainsi qu’en réaction à l’ennui (49 %), au stress (44 %) ou à la solitude (19 %).

Selon des données recueillies du 9 au 12 avril par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, 14 % des adultes se sont rendus dans un magasin de vins et spiritueux au cours de la semaine précédente, les hommes (18 %) l’ayant fait davantage que les femmes (11 %).

Près de 4 adultes sur 10 font moins souvent d’exercice

Si le fait d’être confinés à la maison semble avoir augmenté la quantité d’alcool que les adultes consomment, il ne semble pas avoir eu le même impact sur la quantité d’exercices physiques qu’ils pratiquent.

Au contraire, près de 4 femmes sur 10 (38 %) et 33 % des hommes affirment, comme le montrent les données recueillies du 9 au 12 avril, qu’ils font actuellement « moins souvent » de l’exercice qu’ils n’en faisaient avant la pandémie. Les Québécois (42 %) sont d’ailleurs ceux qui déclarent avoir le plus réduit leur fréquence d’exercice, comparativement aux habitants des autres provinces.

Du reste, il semble que les jeunes familles consacrent plus de temps à faire de l’exercice. Une plus grande proportion d’adultes vivant avec des enfants (23 %) disent faire plus souvent de l’exercice depuis le début de la pandémie, comparativement à ceux qui vivent sans enfant (18 %) (figure 4). Par ailleurs, près de 3 adultes sur 10 de 18 à 34 ans (28 %) affirment qu’ils font plus souvent de l’exercice depuis le début de la crise, contre 14 % des adultes de 55 ans et plus.

L’augmentation de l’anxiété liée à la COVID-19 et la diminution de l’exercice peuvent être reliées

Selon la Société canadienne de psychologie, une activité physique régulière peut réduire le stress quotidien, prévenir la dépression et les troubles de l’anxiété, en plus de s’avérer aussi efficace que les traitements psychologiques et pharmaceutiques dans les cas de dépression et d’anxiété6. D’un autre angle, il est possible qu’il soit plus difficile pour une personne souffrant de problèmes de santé mentale, comme l’anxiété et la dépression, d’adopter ou de poursuivre un programme d’exercice, plus particulièrement pendant une période inhabituelle.

En fait, les données recueillies du 9 au 12 avril révèlent que les personnes qui déclarent éprouver « très souvent » de l’anxiété ou de la nervosité depuis le début de la crise de COVID-19 sont plus susceptibles d’affirmer qu’ils font actuellement « moins souvent » de l’exercice (20 %) qu’ils n’en faisaient avant la pandémie, alors que 13 % disent en faire « aussi souvent » qu’avant le début de la crise de COVID-19.

Par comparaison, les adultes qui disent avoir ressenti « très peu » d’anxiété ou de la nervosité depuis le début de la pandémie sont plus susceptibles d’affirmer que leur fréquence d’exercice n’a pas changé depuis le début de la pandémie (24 %) que de dire qu’ils en font actuellement plus souvent (17 %) ou moins souvent (17 %).

Près de la moitié des adultes vont moins souvent à l’extérieur

Passer du temps en plein air, dans la nature, a une incidence importante sur la santé mentale et le mieux-être7. Par ailleurs, en 2016, l’Enquête sociale générale de Statistique Canada a révélé que 7 Canadiens sur 10 prenaient part à au moins une activité extérieure, ce qui démontre que le temps passé en plein air fait partie intégrante du mode de vie des Canadiens8.

Néanmoins, pendant la pandémie de COVID-19, près de la moitié des femmes (46 %) et des hommes (45 %) déclarent aller dehors moins souvent actuellement qu’ils ne le faisaient avant la crise. La proportion des personnes disant aller dehors moins souvent varie selon la province, oscillant entre un faible 39 % au Québec ainsi qu’au Manitoba et en Saskatchewan et un maximum de 49 % en Ontario.

Ce qui s’avère particulièrement intéressant, toutefois, est d’observer comment la proportion des personnes qui vont dehors moins souvent varie selon la région urbaine ou rurale de résidence. Plus de la moitié (54 %) des citadins déclarent qu’ils vont présentement dehors moins souvent qu’avant la pandémie, contre 45 % des adultes vivant en banlieue et 29 % des personnes vivant en région rurale.

À l’autre extrémité, à propos de ceux qui affirment aller dehors plus souvent, on constate qu’une plus forte proportion de femmes (25 %) que d’hommes (15 %) signalent en ressentir un effet positif.

Il sera intéressant d’observer, au moment où le printemps fera place à l’été, si les proportions de Canadiens qui vont dehors et qui font de l’exercice plus souvent augmenteront en même temps que les températures.

Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Notes

- Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données de recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.

- Santé Canada, Guide alimentaire canadien. Lien : https://bit.ly/2W54WH8

- Peter Butt, Doug Beirness, Louis Gliksman, Catherine Paradis et Tim Stockwell, L’alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, Ottawa (Ontario), Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (25 novembre 2011). Lien : https://bit.ly/3eVZZZQ (PDF)

- Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID-19? » dans Infographies (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2VBpZ4R

- Entre le 30 mars et le 2 avril 2020, Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double base d’échantillonnage (lignes terrestres et cellulaires par composition aléatoire) auprès de 1 036 Canadiens de 18 ans et plus dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone par l’entremise d’agents réels et ont répondu à un sondage en ligne. La marge d’erreur pour ce sondage est de ±3,1 points de pourcentage, et ce, 19 fois sur 20. Cette recherche a été commandée par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et a été menée par Nanos Research. Lien : https://bit.ly/3aybEue (PDF)

- Société canadienne de psychologie, Série « La psychologie peut vous aider » : L’activité physique, la santé mentale et la motivation (novembre 2016). Lien : https://bit.ly/3d04dxN (PDF)

- Conseil canadien des parcs, Connecter les Canadiens à la nature : un investissement dans le mieux-être de notre société (2014). Lien : https://bit.ly/33LBQBs

- Statistique Canada, Les Canadiens et le plein air (26 mars 2018). Lien : https://bit.ly/2S6HM1E

Un sondage révèle des écarts entre les sexes par rapport aux expériences et aux réactions relatives à la pandémie de COVID-19

16 avril 2020

Pendant une pandémie, comme c’est le cas dans la vie en général, les femmes et les hommes ont souvent des réalités et des comportements différents. Selon les données du sondage réalisé au cours des trois dernières semaines1 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, une proportion plus élevée de femmes que d’hommes perçoivent la pandémie de COVID-19 comme une menace et ont subi des conséquences physiques, émotionnelles et sociales résultant de la distanciation sociale et de l’isolement à domicile.

- Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’éprouver de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse, de l’irritabilité ou de la difficulté à dormir durant la pandémie.

- Les femmes sont également plus susceptibles de respecter les consignes de sécurité, se disent satisfaites des mesures fédérales et provinciales mises en œuvre pour aplanir la courbe et affirment qu’elles accepteraient des mesures d’application plus strictes.

Les femmes sont plus susceptibles de percevoir le coronavirus comme une menace, mais avec le temps, les différences convergent

En général, les femmes perçoivent la COVID-19 comme une menace plus grave que ne la perçoivent les hommes à l’égard de ses répercussions sur la société. Dans le plus récent cycle du sondage, mené du 3 au 5 avril 2020, une plus forte proportion de femmes que d’hommes disent percevoir le virus comme une menace pour l’économie canadienne (94 % c. 91 %), une menace pour la vie quotidienne au sein de leur communauté (81 % c. 75 %) et une menace pour la santé de la population dans son ensemble (83 % c. 74 %). Une proportion égale de femmes et d’hommes (53 %) affirment que la COVID-19 est une menace pour leur situation financière personnelle.

À l’égard de l’impact personnel sur la santé*, les femmes ont également tendance à exprimer une inquiétude plus vive. Près de 7 femmes sur 10 (68 %) de 18 ans et plus indiquent qu’elles ont « très peur » ou « assez peur » de contracter le coronavirus, par rapport à 63 % des hommes (figure 1). En parallèle, 8 femmes sur 10 (80 %) craignent qu’un membre de leur famille en soit infecté, comparativement à 73 % des hommes.

Lorsqu’on leur demande si le pire de la crise est derrière nous, si on le vit actuellement ou s’il est à venir, 69 % des femmes indiquent qu’elles croient que le pire est à venir, par rapport à 64 % des hommes. À l’autre extrémité, 11 % des femmes et 18 % des hommes disent penser que le virus ne constitue pas une menace réelle et qu’on le présente de façon « démesurée »*; néanmoins, les données se rapportant aux femmes et aux hommes recueillies au cours des trois dernières semaines suggèrent qu’avec le temps, ces écarts se sont resserrés (figures 1 et 2).

On remarque des différences marquées entre les sexes chez les jeunes adultes à l’égard des relations avec la famille et les amis

Les données montrent que les femmes et les hommes au Canada se sont appliqués à aplanir la courbe de la COVID-19. Près de 9 femmes et hommes sur 10 disent pratiquer la distanciation sociale, maintenir une distance sécuritaire de 2 mètres des autres personnes, laver leurs mains plus souvent qu’à l’habitude et ne sortir que lorsque c’est nécessaire (figure 3).

Les différences entre les femmes et les hommes sont peu prononcées par rapport aux activités d’achat déclarées au cours de la dernière semaine. Les femmes sont légèrement moins susceptibles de s’être rendues à l’épicerie (69 % c. 72 %), dans un magasin de vins et spiritueux (13 % c. 17 %) ou à un comptoir de mets à emporter d’un restaurant (20 % c. 22 %). Toutefois, les écarts sont plus importants entre les femmes et les hommes ayant fréquenté un dépanneur au cours des 7 derniers jours (15 % c. 22 %).

Des différences plus marquées entre les sexes ont été relevées en matière de gestion des relations avec la famille et les amis durant la pandémie, plus particulièrement lorsque l’on prend l’âge en considération. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir demandé aux autres de pratiquer la distanciation sociale (86 % c. 79 %), comme le montre la figure 3. L’écart entre les sexes le plus marqué à cet égard se trouve chez les femmes et les hommes de 18 à 24 ans (une différence de 13 points de pourcentage), mais il demeure perceptible à une échelle réduite au sein du groupe des 35 à 54 ans (une différence de 2 points de pourcentage) et de celui des 55 ans et plus (une différence de 8 points de pourcentage), comme on peut le constater à la figure 4.

Par ailleurs, les hommes – plus particulièrement les jeunes hommes – sont plus susceptibles de visiter les amis et la famille durant la pandémie de COVID-19 : 30 % des hommes de 18 à 34 ans affirment avoir visité des amis ou des membres de la famille depuis le début de la crise du coronavirus, ce qui représente plus du double de la proportion (14 %) des femmes du même groupe d’âge et environ quatre fois la proportion des hommes (8 %) et des femmes (6 %) de 55 ans et plus (figure 5).

Les femmes acceptent mieux les mesures potentiellement plus strictes visant à aplanir la courbe

Près des trois quarts des femmes au Canada (74 %) sont satisfaites des mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le but de combattre la COVID-19, et 84 % le sont des mesures instaurées à l’échelle provinciale, selon les résultats du sondage réalisé du 3 au 5 avril 2020. Ces données sont comparables à 69 % et à 79 % des hommes, et révèlent un écart entre les sexes semblable à ce qui avait été observé lors du cycle du sondage du 10 au 13 mars.

Les femmes indiquent aussi plus couramment être en accord avec des mesures potentiellement plus strictes qui pourraient être appliquées afin de contenir la pandémie de COVID-19. Comme le montre le sondage du 3 au 5 avril, 7 femmes sur 10 (68 %) sont entièrement d’accord à ce que les policiers puissent remettre des contraventions aux citoyens qui ne respectent pas les mesures instaurées, comparativement à 62 % des hommes, alors que 49 % des femmes et 46 % des hommes sont d’avis que les policiers devraient même pouvoir arrêter des gens. Si les villes devaient se mettre en quarantaine complète, 43 % des femmes affirment qu’elles seraient entièrement d’accord avec cette mesure, comparativement à 36 % des hommes.

Une proportion plus élevée de femmes éprouvent de l’anxiété, de la tristesse, de l’irritabilité et de la difficulté à dormir

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer qu’elles ont « très souvent » ou « souvent » éprouvé de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse, de l’irritabilité ou de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie de COVID-19. En effet, c’est à l’égard de ces indicateurs que l’on observe la plus grande différence entre les sexes dans le cadre du sondage mené du 3 au 5 avril, avec une proportion de femmes plus importante de 9 à 15 points de pourcentage par rapport aux hommes affirmant avoir connu de tels épisodes (figure 6).

Les jeunes femmes, de 18 à 34 ans, sont plus particulièrement susceptibles de déclarer éprouver « très souvent » ou « souvent » de l’anxiété ou de la nervosité comparativement à leurs homologues masculins (63 % c. 40 %). En outre, elles sont aussi beaucoup plus susceptibles de déclarer ressentir de la tristesse (56 % c. 36 %) et de l’irritabilité (61 % c. 41 %). Près de la moitié (45 %) des femmes de 18 à 34 ans indiquent éprouver de la difficulté à dormir, comparativement à moins de 3 hommes sur 10 (29 %) du même groupe d’âge.

Les hommes se sentent plus proches de leur partenaire, mais sont aussi moins susceptibles d’avoir quelqu’un sur qui compter en cas d’urgence

Malgré certaines différences qui existent entre les sexes en matière de sentiments et de réactions à l’égard de la pandémie de COVID-19, les femmes et les hommes déclarent en proportions égales qu’ils gèrent mieux (7 %), à peu près de la même façon (65 %) ou moins bien (25 % à 26 %) leur vie qu’avant la pandémie.

Il est toutefois intéressant de noter qu’une plus grande proportion d’hommes mariés ou vivant en union libre indiquent que la pandémie de COVID-19 les a rapprochés de leur conjoint(e) (49 %) et/ou a donné lieu à des conversations plus enrichissantes (52 %), comparativement aux femmes (41 % et 49 %).

Pour ce qui est d’avoir quelqu’un sur qui compter en cas d’urgence, près de 9 femmes et hommes sur 10 (85 % dans chacun des cas) disent avoir des personnes sur qui ils peuvent compter. Toutefois, 6 % des hommes, comparativement à 3 % des femmes, affirment n’avoir personne sur qui compter dans une période de crise.

Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Notes

1. Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.

* Les données portant sur la menace relative à leur propre santé, sur la menace relative à la santé d’un membre de leur famille et sur le fait que le virus constitue une menace réelle ou démesurée excluent les femmes et les hommes ayant indiqué qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille a déjà contracté le virus ou ayant répondu « Ne sais pas » à la question sur la menace concernée (ces personnes ont été incluses dans les données des autres questions du sondage faisant l’objet de ce rapport).

Entretien avec Rachel Margolis sur les tendances en matière de divorce au Canada

Nathan Battams

Téléchargez Entretien avec Rachel Margolis sur les tendances en matière de divorce au Canada

(10 février 2020) Les familles canadiennes ont considérablement évolué au fil des générations, et ce fut également le cas pour les modèles d’union (p. ex. : le mariage, la vie en union libre) et de désunion (p. ex. : la séparation et le divorce) qui touchent les familles et leur bien-être. Bien qu’un nombre de plus en plus important de recherches sur la famille documentent l’impact que le divorce peut avoir sur les individus et leur famille, notre compréhension de cette évolution a été grandement affectée par le manque de données statistiques sur l’état civil accessibles au public au cours de la dernière décennie au Canada.

Rachel Margolis, Ph. D., professeure agrégée au sein du Département de sociologie de l’Université Western Ontario et panéliste lors de la Conférence sur les familles au Canada 2019, s’est entretenue avec Nathan Battams, gestionnaire des communications de l’Institut Vanier, afin de discuter de l’évolution du paysage des données au Canada, un sujet qu’elle évoque dans sa récente étude publiée dans Demographic Research portant sur les récentes tendances en matière de divorce et l’utilisation des données administratives pour combler le manque de données sur le divorce.

Parlez-moi de votre dernière étude sur le divorce au Canada, et de ce qui vous a amenée à traiter du sujet…

Cette étude, qui a été financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), porte sur un problème auquel je réfléchis depuis longtemps déjà. Au fil des ans, pendant que je me consacrais à mon étude tout en enseignant la démographie, j’ai souvent été confrontée au fait que nous ne disposons plus de mesures nationales sur le mariage et le divorce au Canada depuis 2008, l’année où Statistique Canada a cessé d’analyser et de recueillir les données statistiques sur l’état civil. Mes collaborateurs, Youjin Choi, Feng Hou et Michael Haan, ont tous collaboré avec moi à ce projet afin d’en apprendre davantage sur les récents changements en matière de divorce.

La véritable motivation pour mener cette étude était d’approfondir notre compréhension des changements démographiques au Canada.

C’est un enjeu important, car les données sur le mariage et le divorce fournissent des mesures importantes et uniques pour l’étude des familles et de la vie de famille. Ces données permettent de comprendre les tendances en matière de fécondité, car les unions formelles sont le contexte dans lequel naissent la plupart des bébés. Ces données permettent également de comprendre les finances familiales, puisque les unions formelles sont le moteur de l’accumulation de richesses, et elles peuvent d’ailleurs nous en apprendre beaucoup sur les ressources et les dispositions familiales, comme le logement et la prestation de soins. La véritable motivation pour mener cette étude était d’approfondir notre compréhension des changements démographiques au Canada.

Par le passé, les renseignements sur le mariage et le divorce au Canada étaient recueillis et gérés par un système qui s’appelait Statistiques de l’état civil. La plupart des pays disposent de statistiques de l’état civil, sous une forme ou une autre, qui servent à recueillir des données démographiques sur des sujets comme le mariage, le divorce, les naissances et les décès, bien que certains pays aient récemment délaissé ce mode de collecte de données pour explorer d’autres stratégies. Aux États-Unis, le National Center for Health Statistics (NCHS) a cessé de collecter des données sur le divorce et le mariage en 1996, lorsque l’on a constaté qu’il était possible de recueillir de telles données plus facilement et de façon moins coûteuse par le biais d’enquêtes, que l’on utilise maintenant pour collecter des renseignements sur les taux de mariage et de divorce.

Et bien que Statistique Canada n’ait publié aucunes données sur les tendances en matière de mariage et de divorce depuis 2008, aucune autre source de données n’a été instaurée, contrairement à ce qui a été fait aux États-Unis. La décision de cesser la publication de ces données a été prise pour diverses raisons, notamment des contraintes budgétaires, certains problèmes liés à la compatibilité des données entre les provinces et territoires, ainsi qu’une sous-utilisation de ces donnée en ligne. Mais en l’absence de toute autre source, le Canada ne dispose d’aucunes données sur le mariage et le divorce depuis une décennie.

La première carence en matière de données que cette étude a cherché à combler était de savoir si d’autres types de données pouvaient répondre à ce manque. Bien que certains chercheurs aient déjà utilisé des données administratives pour étudier l’effet des changements d’état civil dans d’autres domaines, nous n’avons pas vraiment évalué la qualité de ces mesures à l’égard du divorce1.

Deuxièmement, nous ne disposons d’aucunes données nationales sur l’évolution du taux de divorce au Canada depuis la fin de la collecte des données statistiques sur l’état civil en 2008. Depuis, la recherche sur le divorce au Canada repose sur les renseignements relatifs à l’état matrimonial ou conjugal actuel des individus, ce qui ne permet pas d’obtenir le taux de divorce. Il est important de suivre ce dernier, car il est très évocateur de l’évolution de la situation au fil du temps. L’état matrimonial actuel n’est pas un indicateur efficace de divorce, car plusieurs personnes qui divorcent finissent par établir une nouvelle union ou se remarier. Notre étude a utilisé des données administratives anonymes tirées des dossiers fiscaux pour parvenir à estimer le taux de divorce – et c’est la première à le faire.

Une troisième lacune est que nous ne disposons pas d’information sur l’évolution de la courbe des âges reliée au divorce au Canada depuis 2008. Nous savons toutefois que des changements importants se produisent dans des pays comparables au nôtre, comme les États-Unis, et d’autres pays d’Europe. Nous savons que le taux de divorce chez les 50 ans et plus – que l’on qualifie souvent de « divorce gris » – a doublé aux États-Unis au cours des années 1990 et 2000. Plusieurs raisons expliquent la situation, mais il est probable que les tendances qui se dessinent au sein de la génération américaine du baby-boom s’appliquent également à cette même génération au Canada. Mais, en l’absence de données, nous ne pouvons pas confirmer si le Canada a également connu une « révolution du divorce gris ».

Qu’est-ce que votre étude a permis de constater à l’égard du divorce au Canada?

D’abord, nous avons constaté qu’il était possible de mesurer, somme toute assez bien, le taux de divorce au Canada à l’aide des données administratives, en établissant une comparaison avec les données statistiques sur l’état civil d’avant 2008. En extrapolant les données pour les années suivant 2008 à l’aide de cette approche, nous observons une baisse du taux de divorce annuel entre 2009 et 2016. Au début des années 2000, le taux de divorce annuel se chiffrait à environ 10 divorces pour 1 000 femmes mariées, et il a diminué à partir de 2006, pour atteindre 6 divorces pour 1 000 femmes mariées en 2016.

Deuxièmement, nous avons observé un changement dans la répartition selon l’âge chez les personnes qui divorçaient. Au début des années 1990, la plupart des divorces au Canada étaient accordés à des personnes dans la vingtaine et la trentaine. Globalement, 51 % de tous les divorces ont été consentis à des femmes de 20 à 39 ans, 42 % à des femmes de 40 à 59 ans et seulement 7 % à des femmes de 60 ans et plus. Au cours des 20 dernières années, il est devenu plus fréquent que les divorces surviennent plus tard. Par exemple, en 2016, seulement 28 % des divorces ont été accordés à des femmes de 20 à 39 ans, 57 % à des femmes de 40 à 59 ans et 15 % à des femmes de 60 ans et plus. Le divorce est donc devenu de plus en plus courant à un âge plus avancé.

De moins en moins de gens se marient et ceux qui le font sont plus susceptibles d’appartenir à des groupes où le taux de divorce est inférieur.

Troisièmement, on a observé des changements dans le taux de divorce, autant chez les jeunes Canadiens que chez les plus âgés. Le taux de divorce chez les adultes dans la vingtaine et la trentaine a diminué d’environ 30 % au cours de la dernière décennie. Les recherches menées dans d’autres pays permettent d’expliquer la situation, à savoir que de moins en moins de gens se marient et que ceux qui le font sont plus susceptibles d’appartenir à des groupes où le taux de divorce est inférieur (les personnes très scolarisées et bénéficiant de nombreuses ressources); ils sont par conséquent moins susceptibles de divorcer dans ce groupe d’âge, et ceux qui se marient forment des mariages potentiellement plus forts que par le passé2. Même si le taux de divorce selon l’âge est plus élevé chez les jeunes femmes, il a diminué au cours de la période touchée par notre analyse.

Par ailleurs, le taux de divorce chez les personnes plus âgées au Canada a légèrement augmenté dans les années 1990 et 2000, mais pas dans les mêmes proportions qu’au cours de la « révolution du divorce gris » des États-Unis, et cette augmentation semble aujourd’hui s’être résorbée. Aux États-Unis, le taux de divorce chez les personnes de 50 ans et plus a doublé entre 1990 et 2010, passant de 4,87 à 10,05 divorces pour 1 000 personnes mariées3. Nous avons observé que l’augmentation comparable qui a eu lieu au Canada entre 1991 et 2008 passait de 4,02 à 5,17 divorces pour 1 000 personnes mariées au cours de cette période (augmentation de 25 %). Depuis 2008, nous n’avons décelé aucune nouvelle augmentation du taux de divorce chez les personnes âgées au Canada.

Le taux de divorce chez les personnes plus âgées au Canada a légèrement augmenté dans les années 1990 et 2000, mais pas dans les mêmes proportions qu’au cours de la « révolution du divorce gris » des États-Unis.

Notre quatrième constatation a été de comparer les tendances canadiennes en matière de divorce à ce qui a été observé aux États-Unis. Nous avons constaté que les tendances liées au divorce au Canada sont semblables aux tendances américaines. Le taux de divorce était relativement stable dans les années 1990 et au début des années 2000, puis il a diminué plus récemment (voir figure 1). Cependant, une différence importante est que le taux de divorce au Canada s’élève à environ la moitié de celui des États-Unis. Par exemple, pour la majeure partie des années 1990 et du début des années 2000, le taux de divorce américain se chiffrait à environ 20 divorces pour 1 000 femmes mariées, alors que le taux canadien était d’environ 10 divorces pour 1 000 femmes mariées. Plus récemment, le taux de divorce aux États-Unis s’élevait à 16,7 divorces pour 1 000 femmes mariées en 2016, et le chiffre comparable au Canada était de 6,22.

Dans l’ensemble, nous avons constaté que les données fiscales nous ont fourni des indications précieuses sur les tendances récentes en matière de divorce au Canada, ainsi que sur la possibilité d’utiliser les données administratives pour combler le manque de données sur le divorce. Cependant, nous avons également relevé des mises en garde importantes concernant la qualité des données recueillies au cours des dernières années, car le taux de couverture des personnes divorcées dans les données fiscales a diminué dans une certaine mesure (c.-à-d. que le nombre de divorces a été sous-estimé dans les données fiscales par rapport aux statistiques sur l’état civil). Cette situation pourrait s’avérer problématique, car elle pourrait nous amener à sous-estimer de plus en plus le divorce dans les données fiscales au fil du temps, et il pourrait devenir difficile de déterminer dans quelle mesure la diminution des divorces au cours des dernières années pourrait être attribuable à une diminution de la qualité des données.

En songeant à l’avenir, en tant que chercheuse sur la famille, comment compléteriez-vous la phrase « Ne serait-ce pas formidable si… »?

Afin de combler les lacunes qui existent en matière de données, le Canada et d’autres pays s’appuient de plus en plus sur les données administratives plutôt que sur les données d’enquête pour en apprendre davantage sur leur population. Il y a de nombreuses raisons à cela et ce n’est pas nécessairement négatif, mais il nous faut être attentifs aux différents problèmes qui peuvent survenir à propos de la qualité des données – et c’est ce que nous avons constaté lorsque nous avons utilisé les données fiscales pour étudier les tendances en matière de divorce.

Donc, pour répondre à cette question, je dirais « Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions ajouter des questions relatives au mariage et au divorce au cours de la dernière année dans le cadre d’une grande enquête annuelle au Canada pour laquelle on obtient généralement un taux de réponse élevé? » Une enquête ayant un échantillon suffisamment important, comme l’Enquête sur la population active de Statistique Canada ou le questionnaire détaillé de recensement, serait un véhicule efficace et fiable pour la collecte de ces données.

Nous pouvons également nous inspirer de nos voisins du Sud, qui ont ajouté des questions sur les récents changements d’état civil à leur enquête American Community Survey en 2008. Cela pourrait fournir des indications sur l’évolution du mariage et du divorce ainsi que du pourcentage de mariages se terminant par un divorce – il s’agit de renseignements précieux pour les chercheurs, les décideurs, les prestataires de services et tout autre intervenant s’intéressant aux familles canadiennes.

Rachel Margolis, Ph. D., est professeure agrégée au sein du Département de sociologie de l’Université Western Ontario et collaboratrice à l’Institut Vanier de la famille.

Nathan Battams est gestionnaire des communications pour l’Institut Vanier de la famille.

Consultez l’étude sur Demographic Research (libre accès) :

Rachel Margolis, Ph. D., Youjin Choi, Ph. D., Feng Hou, Ph. D., et Michael Haan, Ph. D., « Capturing Trends in Canadian Divorce in an Era Without Vital Statistics » dans Demographic Research, vol. 41, article 52 (20 décembre 2019). Lien : https://bit.ly/39lHEBD

Pour en apprendre davantage sur Rachel Margolis :

- Rachel Margolis, La santé des grands-parents et le bien-être de la famille, L’Institut Vanier de la famille. Lien : https://bit.ly/37Y5LpV

- Rachel Margolis et autres, « Use of Parental Benefits by Family Income in Canada: Two Policy Changes », dans Journal of Marriage and Family, vol. 81, no 2 (13 novembre 2018). Lien : https://bit.ly/2RTPSuN

- Rachel Margolis et Laura Wright, « Healthy Grandparenthood: How Long Is It, and How Has It Changed? », dans Demography, vol. 54 (10 octobre 2017). Link: https://bit.ly/36W9ClM

- Rachel Margolis, « The Changing Demography of Grandparenthood », dans Journal of Marriage and Family, vol. 78, no 3 (14 mars 2016). Lien : https://bit.ly/380Ow7c

- Rachel Margolis et Natalie Iciaszczyk, « The Changing Health of Canadian Grandparents», dans Canadian Studies in Population, vol. 42, nos 3-4, p. 63-76. Lien : https://bit.ly/36TLNv1

Notes

- Cette étude ne portait pas sur la séparation. Par rapport au nombre de personnes divorcées, le nombre de personnes légalement séparées mais non divorcées est faible, et la plupart des séparations se terminent par un divorce. De plus, le taux de séparation ne constitue pas une mesure démographique conventionnelle.

- Phillip N. Cohen, « The Coming Divorce Decline », dans Socius: Sociological Research for a Dynamic World, vol. 5 (28 août 2019). Lien : https://bit.ly/2RK7J7j

- Susan L. Brown et Lin I-Fen, « The Gray Divorce Revolution: Rising Divorce Among Middle-Aged and Older Adults, 1990–2010 », dans The Journals of Gerontology: Series B, vol. 67, no 6 (2012). Lien : https://bit.ly/2UdlDAB

Les mots pour le dire : définir la famille dans la diversité sociale

Alan Mirabelli

Téléchargez ce document en format PDF

Depuis plus de 50 ans, l’Institut Vanier de la famille a agi à titre de ressource nationale dédiée à l’exploration et à la compréhension des familles du Canada dans toutes leurs diversités. Au cours de cette période, l’Institut aura cherché à mobiliser les connaissances et à approfondir sa compréhension des familles canadiennes en faisant des recherches pour exposer la richesse et la complexité de la vie de famille, des familles elles-mêmes, ainsi que de leur réalité, leurs attentes et leurs aspirations. Depuis la fin des années 80, l’Institut exerce ses activités de recherche autour d’un axe central, soit la définition fonctionnelle de la famille.

L’Institut Vanier définit par le terme « famille » toute forme d’alliance durable entre deux ou plusieurs personnes, que ce soit par des liens de consentement mutuel ou par procréation, adoption ou placement, et qui assument conjointement des rôles dans des domaines de responsabilités tels que : soutien et soins offerts aux membres du groupe sur le plan physique, ajout de nouveaux membres par la procréation, l’adoption ou le placement; socialisation des enfants; encadrement social des membres; production; consommation et distribution de biens et services; soutien affectif (c’est-à-dire amour).

L’Institut Vanier cherchait une définition de la « famille » autour de laquelle on pourrait discuter plutôt que débattre. À cet égard, il était primordial de respecter le principe d’inclusion, si bien qu’il fallait nécessairement que cette définition s’applique à toutes les réalités familiales, peu importe les antécédents, la nationalité, le statut socioéconomique, l’appartenance ethnoraciale, l’orientation sexuelle ou le type de structure familiale. Or, à cette époque, les définitions utilisées par les organismes et les individus faisaient surtout écho à la réalité personnelle des intervenants appelés eux-mêmes à en formuler les termes. À partir de leur propre vécu familial, ceux-ci avaient tendance à projeter leur perception dans la sphère des politiques publiques ou dans les échanges sociologiques et communautaires.

L’Institut Vanier cherchait une définition de la « famille » autour de laquelle on pourrait discuter plutôt que débattre. À cet égard, il était primordial de respecter le principe d’inclusion.

Tout cela est tout à fait concevable, puisque les gens perçoivent généralement les institutions sociales à partir de leur propre réalité et du contexte où ils évoluent. Il est vrai que les familles n’ont jamais été homogènes, même à l’époque des débuts de l’Institut Vanier où leur structure et leur composition étaient moins diversifiées. Par conséquent, cette définition initiale de la famille ne tenait pas compte de certains modèles de famille comme les familles monoparentales, les familles reconstituées et les familles LGBTQI+. Plutôt que de s’intéresser à l’image que projettent les familles, l’Institut s’en est quant à lui plutôt remis à une définition fondée sur leur manière d’être, sans égard à leur structure particulière ou à la répartition des rôles au sein de celles-ci.

Toutefois, le caractère volontairement générique de la définition de l’Institut Vanier a d’abord suscité une certaine controverse. Dès les premières publications de l’Institut, les médias ont voulu savoir si cette définition touchait, par exemple, les familles dirigées par des parents LGBTQI+. Sans hésiter, on a répondu par l’affirmative : oui, parce que cette définition englobe sans distinction tous ceux et celles qui s’emploient à élever une nouvelle génération. Cette première controverse était sans doute inévitable. En tout cas, elle était nécessaire pour ne pas renier l’approche inclusive choisie par l’Institut.

La définition de l’Institut Vanier n’est pas conditionnée par le statut des adultes qui s’occupent de leurs enfants. La famille représente plutôt un ensemble de relations liant plusieurs individus sur une certaine période et basées sur l’entraide. Il n’est pas nécessairement question de mariage, mais plutôt d’une forme quelconque d’engagement, qu’il s’agisse d’une union de fait, de soutien monoparental ou de toute autre structure familiale. Selon une telle définition, les enfants ne sont pas une condition absolue, mais il faut nécessairement des liens entre un adulte et une autre personne, et qu’ils s’inscrivent dans une certaine continuité, ce qui suppose alors une forme d’engagement. Somme toute, la définition ne renvoie ni à un cadre ni à une structure familiale en particulier.

Plutôt que de s’intéresser à l’image que projettent les familles, l’Institut Vanier s’en est plutôt remis à une définition fondée sur leur manière d’être.

Au cours des années ayant précédé l’Année internationale de la famille, en 1994, cette définition fonctionnelle s’est révélée particulièrement pertinente, alors que les gouvernements exploraient diverses définitions de la famille pour fonder leurs politiques publiques familiales. Jusque-là, les gens cherchaient encore à légitimer la famille nucléaire ou leur propre réalité familiale, plutôt que de chercher une approche globale qui rendrait mieux compte de l’ensemble des familles. Vers le milieu des années 90, on a commencé à reprendre la définition de l’Institut Vanier dans divers ouvrages, si bien qu’elle figure aujourd’hui parmi les plus citées à l’échelle nationale dans le domaine des études sur la famille.

Du reste, cette définition engendre des échanges intéressants parce qu’elle met en relief le fait que toutes les familles accomplissent les mêmes choses, en adoptant cependant des moyens différents (même si elles semblent parfois bien similaires). Au siècle dernier, il fallait cultiver pour nourrir sa famille, c’est-à-dire préserver la nourriture en conserves ou autrement, l’apprêter et la servir aux autres membres de la famille. Quelques générations plus tard, la nourriture se trouvait plutôt à l’épicerie et les gens n’avaient plus qu’à cuisiner pour garnir les assiettes de la famille autour de la table. Désormais, les restaurants proposent aussi des plats préparés à déguster en compagnie des proches. Et cette évolution a entraîné l’apparition des supermarchés d’aujourd’hui, où l’on trouve des mets préparés tout autant que des ingrédients de base pour nourrir les familles contemporaines. Or, les familles assument toujours la même fonction essentielle, soit l’alimentation, mais grâce à des moyens différents. Autrement dit, les familles sont de nature dynamique, en ceci qu’elles accomplissent toujours les mêmes fonctions tout en s’adaptant au contexte socioéconomique et culturel en constante évolution.

Enfin, le caractère bidirectionnel des liens entre la famille et la société se reflétait aussi dans cette définition : la famille réagit et se moule aux facteurs socioéconomiques et culturels, mais elle influe également sur ces mêmes forces. En fonction des aspirations familiales, de sa volonté de participer ou non au marché du travail, ou de ses choix de consommer certains produits et services, elle provoque le changement dans son propre microcosme. Collectivement, ces petits changements s’accumulent au fil du temps pour susciter une transformation à grande échelle, c’est-à-dire dès lors que les institutions et les organismes réagissent aux modèles comportementaux des familles. Ces dernières ne sont pas seulement un pôle autour duquel les politiques gouvernementales ou de l’emploi sont élaborées : elles y prennent part, y résistent ou contribuent à les modifier en fonction de leurs besoins immédiats et personnels. Il s’agit donc d’un processus permanent de négociation et de renégociation entre la famille et la culture. Agissant comme agent de changement, les familles se conforment aussi, à certains égards, aux normes culturelles.

« L’Institut Vanier de la famille doit s’intéresser de près à la vie de famille dans toute sa diversité, c’est-à-dire non pas à l’idéal familial, mais plutôt à la réalité des gens. »

– Beryl Plumptre (ancienne directrice générale de l’Institut Vanier), 1972

Il ressort de la définition de l’Institut Vanier une certaine constante au fil du temps : en cherchant à préparer les jeunes à l’économie et à la société qui les attend, les familles adoptent diverses mesures au bénéfice de leurs membres et pour l’avancement de la société. De fait, la société tire profit de l’éventuelle contribution de ces enfants, qui deviendront bientôt la prochaine génération d’employés, de contribuables et de membres de la collectivité.

Puisqu’elle reconnaît la diversité, la complexité et la nature dynamique de la famille, la définition retenue par l’Institut Vanier favorise le dialogue au sujet des familles et de la vie de famille, sans privilégier les intérêts d’un type de famille au détriment d’un autre. C’était d’ailleurs un problème récurrent avant la formulation de cette définition, puisque l’on avait tendance à juger un type de famille par rapport à un autre selon sa structure ou sa composition. Cette approche était sans doute accablante pour les familles ciblées et dommageable pour notre culture. Pour paraphraser Elise Boulding, il n’y a pas assez d’amour en ce bas monde pour se permettre de rejeter certains liens affectifs, quelle que soit leur forme. En s’intéressant à la manière d’être des familles, il est plus facile d’adopter le point de vue du témoin plutôt que du critique. Cette approche renforce l’idée que tout ce que les familles et les parents mettent en mouvement finit par rejaillir sur la culture collective.

D’une certaine façon, tous ces aspects de la définition ne décrivent pas seulement la famille en soi, mais aussi toute la collectivité qui l’entoure. Cette dernière joue un rôle à chaque tournant, parce qu’elle reprend le flambeau là où s’arrête le rôle de la famille. D’ailleurs, le caractère très inclusif de cette définition s’explique ainsi : c’est une façon de dire que nous avons tous et toutes une responsabilité à assumer et c’est une responsabilité commune. Nous n’élevons pas seulement des individus, mais nous formons une culture par l’agrégation de familles qui remplissent les mêmes fonctions au nom de la société.

Pendant plus d’une trentaine d’années, Alan Mirabelli a été un membre engagé de l’équipe de l’Institut Vanier, où il a notamment agi comme directeur général (volet administration) et directeur des communications. Alan Mirabelli est décédé paisiblement le 20 décembre 2017 à l’âge de 69 ans. Que ce soit comme ami, collègue ou mentor, son départ laisse un grand vide. L’Institut Vanier de la famille bénéficiera indéfiniment de ses réalisations et de sa contribution.

Publié d’abord sous forme d’article dans le magazine Transition, en décembre 2015.

Mise à jour et nouvelle notice biographique le 21 août 2018.

Pour allier soins et flexibilité

Sara MacNaull

Que ce soit au domicile, au travail ou au sein de leur collectivité, les membres de la famille sont confrontés à de multiples responsabilités, obligations et engagements – souvent complexes. Or, les familles jouissent d’une grande créativité et d’une excellente capacité d’adaptation. Néanmoins, comme certaines études l’ont montré, les membres de la famille qui occupent un emploi souhaitent que leur employeur respecte leur vie personnelle et ont besoin de flexibilité pour assumer pleinement les multiples rôles qui leur incombent.

Au sein des familles canadiennes, les travailleurs sont de plus en plus nombreux à vouloir bénéficier de modalités de travail flexibles (MTF) pour être en mesure d’assurer les soins que nécessitent amis ou membres de la famille immédiate ou élargie. Les MTF permettent d’améliorer grandement la qualité de vie et la productivité des personnes qui, tout en occupant un emploi, assument parallèlement une charge d’aidant, que ce soit auprès d’un enfant, d’un aîné ou d’un parent malade, d’un frère, d’une sœur ou d’un conjoint atteint d’une incapacité, ou encore auprès d’un ami proche touché par une maladie chronique.

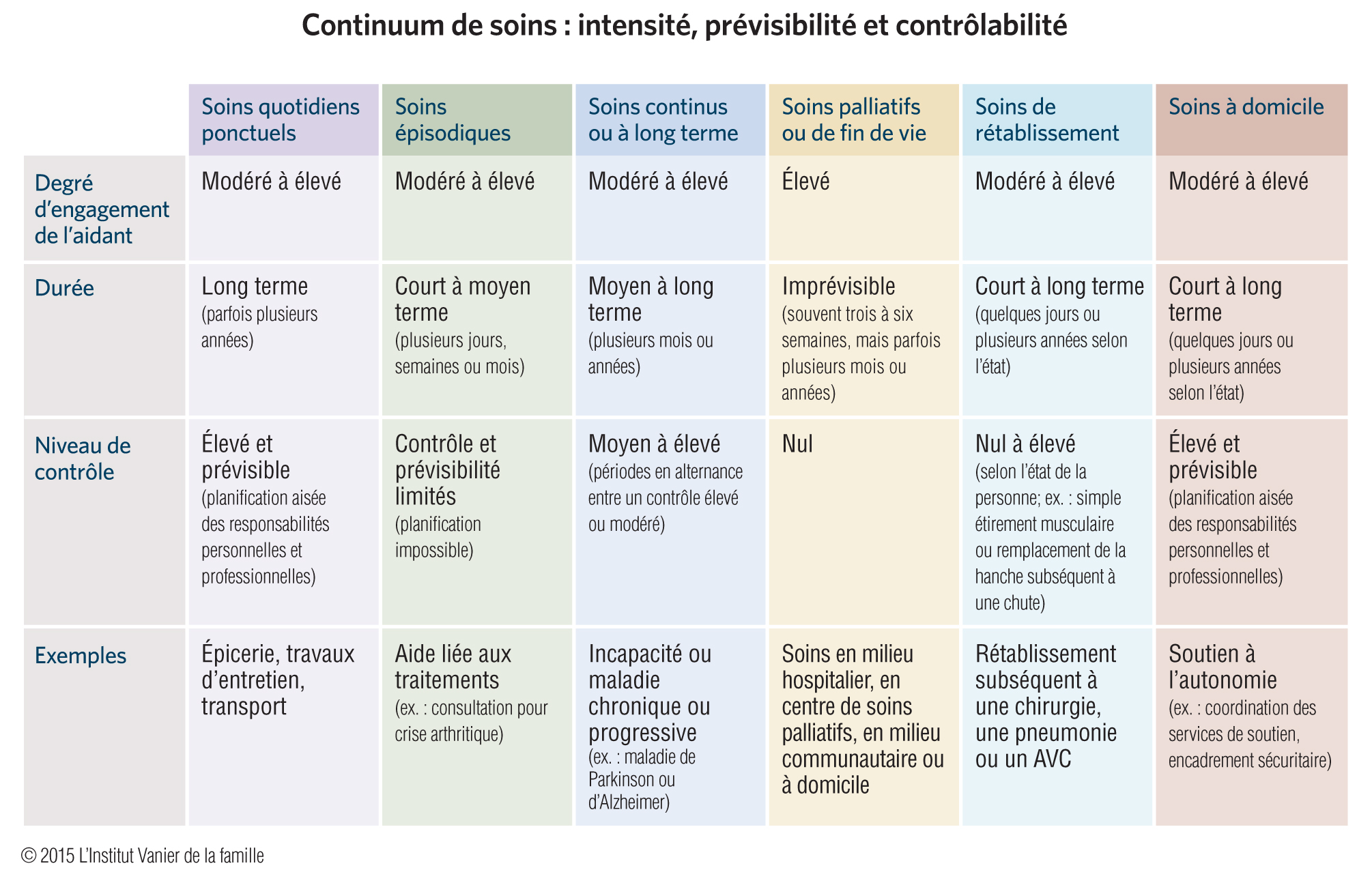

Le type de soins à prodiguer, leur nature et leur durée sont variables (voir le tableau) et sont fonction des circonstances particulières qui touchent le bénéficiaire. Même si certaines exigences de soins sont prévisibles et permettent plus de flexibilité dans la gestion du temps et des ressources, d’autres situations sont plus compliquées. Par exemple, lorsqu’un grand-parent ou un parent vieillissant a besoin de soins quotidiens ponctuels, l’aidant peut planifier certaines tâches en dehors de ses heures de travail (ex. : épicerie, travaux d’entretien, etc.). Par contre, lorsqu’il est question de soins palliatifs ou de fin de vie – qui sont par définition stressants et imprévisibles – les aidants familiaux sont alors confrontés à l’idée de perdre prochainement un être cher tout en ayant à composer avec les particularités du réseau de soins de santé.

Le vieillissement et les soins au Canada

Ce sont 13 millions de personnes qui ont dit avoir un jour agi comme aidant auprès d’un ami ou membre de la famille.

Parmi les aidants familiaux, 39 % ont pris soin d’un père ou d’une mère, 8 % d’un conjoint ou partenaire, et 5 % d’un enfant. Les autres (soit 48 %) disent s’être occupé d’amis ou d’autres membres de la famille.

D’après les prévisions, les aînés compteront pour environ le quart de la population canadienne d’ici 2036.

Source : Statistique Canada

De même, lorsque la maladie ou une blessure survient soudainement et sans avertissement (crise cardiaque, AVC, étirement d’un ligament, etc.), la famille et les proches doivent se mobiliser sur-le-champ pour assurer les soins et le soutien. Dans une telle situation, l’aidant qui est sur le marché du travail se trouve dans l’obligation d’examiner avec son employeur ou son superviseur les diverses MTF disponibles, et ce, pour une période déterminée ou non. Le degré d’ouverture du gestionnaire ou de l’employeur devant une telle requête aura éventuellement des incidences importantes sur la famille et la vie de famille.

Récemment, certaines décisions rendues par le Tribunal canadien des droits de la personne ont permis de mettre en relief les besoins complexes qui caractérisent les soins familiaux et, par conséquent, toute la valeur qu’il faut accorder aux MTF. Ce tribunal a entendu plusieurs causes où les aidants n’avaient pas pu bénéficier de la flexibilité souhaitée, et où le refus de collaborer de la part des employeurs a été jugé discriminatoire sur la base de l’état familial. La Commission ontarienne des droits de la personne définit l’état familial comme le « fait de se trouver dans une relation parent-enfant », ce qui fait aussi référence à une variété d’autres relations familiales sans lien de sang ou d’adoption, mais fondées sur des rapports en matière de soins, de responsabilité et d’engagement.

En tenant compte du vieillissement de la population canadienne et de l’évolution des besoins en matière de soins, qu’ils soient structurés ou non, il faudra mettre sur pied diverses modalités de travail flexibles ou personnalisées ainsi que certaines mesures en milieu de travail faisant écho à l’état familial. On entend par soins structurés les divers services rémunérés fournis par un établissement ou un individu à l’intention d’un bénéficiaire de soins, alors que les soins non structurés désignent plutôt les soins non rémunérés assurés par la famille, les amis et les bénévoles. Dans bien des cas, les plans de traitement et de rétablissement prévoient des soins structurés et non structurés. Or, les aidants à qui il revient d’assurer ces soins non structurés doivent pouvoir compter sur une certaine flexibilité pour coordonner leurs responsabilités personnelles et familiales avec les services du réseau de soins de santé, d’autant plus que les soins à prodiguer sont changeants et que les besoins fluctuent au fil du temps.

Les travailleurs ont tendance à considérer que cette flexibilité voulue n’est accessible qu’aux gestionnaires, sinon aux cols blancs et aux professionnels. Dans un rapport publié récemment par le Families and Work Institute sous le titre Workflex and Manufacturing Guide: More Than a Dream, on a toutefois constaté que même les entreprises du secteur manufacturier (où les milieux de travail sont généralement perçus comme inflexibles) sont de plus en plus soucieuses des besoins de leurs employés relativement aux soins. Pour répondre à ces besoins, on adopte ici et là des MTF créatives et novatrices afin d’accroître la productivité et la satisfaction des employés.

Ainsi, un certain employeur du secteur manufacturier a offert de payer la moitié du salaire de la cinquième journée de travail hebdomadaire lorsque l’employé atteint ses objectifs de productivité, ce dernier ayant alors la possibilité de garnir sa banque de congés rémunérés en accumulant des demi-journées. Dans une autre entreprise, l’employeur a choisi de miser sur la formation polyvalente, en proposant à ses employés des formations à plusieurs postes du processus de production, élargissant ainsi la flexibilité et la polyvalence des travailleurs tout assurant le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise.

Chez les travailleurs en situation précaire, les travailleurs saisonniers de même que les travailleurs autonomes, la flexibilité est en quelque sorte inhérente à la nature même de ce type d’emploi. Toutefois, lorsqu’une charge de soins se rajoute, ces derniers encaissent le coup plus durement, ce qui se traduit notamment par une baisse de revenus en raison des absences ou de la réduction de la charge de travail.

Au demeurant, la famille représente l’institution sociale sachant le mieux s’adapter, et cette aptitude est certainement liée à la nécessité de s’ajuster au contexte en perpétuelle évolution. Toute organisation, quelle qu’elle soit, est formée d’individus uniques enracinés chacun dans leur propre famille, où les réalités sont uniques. Cela étant, la flexibilité représente un atout essentiel pour favoriser la résilience des familles et consolider la main-d’œuvre, l’économie et la société dans son ensemble.

Sara MacNaull est responsable du réseautage, des projets et des activités spéciales au sein de l’Institut Vanier de la famille. Elle est en voie d’obtenir le titre de professionnelle agréée en conciliation travail-vie personnelle.