Annie Pullen Sansfaçon est titulaire d’un Ph. D. en éthique et travail social (de la Montfort University, RU, 2007) et s’intéresse aux approches antioppressives et à l’éthique depuis le tout début de sa carrière. À partir de ces thèmes, elle a développé un axe de recherche visant à mieux comprendre les expériences d’oppression et de résistance des jeunes présentant une diversité de genre, comme les jeunes trans et non binaires, les jeunes bispirituel·les et les jeunes qui détransitionnent, en vue de développer de meilleures pratiques pour les soutenir. Elle s’intéresse également au soutien parental et social, ainsi qu’à l’incidence de celui-ci sur ces différents groupes de jeunes. Les projets de recherche qu’elle dirige tant au niveau national qu’international ont été publiés dans de nombreux articles scientifiques et cinq livres sur la question. Elle a cofondé et codirige actuellement le Centre de recherche sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l’équité (le CRI-JaDE), et est chercheuse associée à l’École de travail social de la Stellenbosch University en Afrique du Sud.

Topic : COVID-19

Gaëlle Simard-Duplain

Gaëlle Simard-Duplain est professeure adjointe au Département de sciences économiques de l’Université Carleton. Ses travaux de recherche portent sur les facteurs qui ont une incidence sur la santé et la situation sur le marché du travail. Elle s’intéresse particulièrement à la relation entre les politiques et l’atténuation ou l’exacerbation des inégalités chez les familles, à la fois dans la dynamique au sein des ménages et dans les mécanismes de transmission intergénérationnelle. Pour ce faire, elle a principalement recours à des sources de données administratives, parfois liées à des données d’enquête ou à des méthodes de recherche quasi expérimentales. Gaëlle est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Colombie-Britannique.

Andrea Doucet

Andrea Doucet est titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) sur l’égalité entre les sexes, le travail et les soins, professeure de sociologie et d’études sur les femmes et le genre à l’Université Brock, et professeure associée à la fois à l’Université Carleton et à l’Université de Victoria (Canada). Elle a publié de nombreux ouvrages sur les politiques soins/travail, les politiques en matière de congé parental, la paternité et les soins, la division entre les sexes et le travail rémunéré et non rémunéré des parents. Elle est l’autrice de deux éditions du livre primé Do Men Mother? (Presses de l’Université de Toronto, 2006, 2018), coautrice de deux éditions du livre Gender Relations : Intersectionality and Social Change (Oxford, 2008, 2017), et coéditrice du livre Thinking Ecologically, Thinking Responsibly: The Legacies of Lorraine Code (SUNY, 2021). Elle écrit actuellement sur les soins socio-écologiques et les liens entre les congés parentaux, les congés liés aux soins et les services de base universels. Parmi ses récentes collaborations de recherche, elle a notamment participé à un projet sur l’expérience de la maternité chez les jeunes Noires avec Sadie Goddard-Durant et divers organismes communautaires canadiens; à un projet axé sur les approches féministe, écologique et autochtone en matière d’éthique de soins et de travail de soin, avec Eva Jewell et Vanessa Watts; ainsi qu’à un projet sur l’inclusion et l’exclusion sociales dans les politiques de congé parental, avec Sophie Mathieu et Lindsey McKay. Elle est directrice de projet et chercheuse principale du Programme canadien de partenariats de recherche du CRSH, Réinventer les politiques soins/travail, et co-coordinatrice du International Network on Leave Policies and Research.

Barbara Neis

Barbara Neis est professeure titulaire émérite de la Chaire John Lewis Paton et professeure-chercheuse honoraire (à la retraite) du Département de sociologie de l’Université Memorial. Barbara a obtenu son doctorat en sociologie à l’Université de Toronto en 1988. Elle s’intéresse principalement aux interactions entre le travail, l’environnement, la santé, les familles et les communautés dans les milieux marins et côtiers. Elle a cofondé et codirigé le SafetyNet Centre for Occupational Health and Safety à l’Université Memorial et a été présidente de l’Association canadienne de la recherche en santé et sécurité au travail. Depuis les années 1990, elle a mené, supervisé et soutenu d’importants programmes de recherche en collaboration avec l’industrie de la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les domaines suivants : les connaissances des pêcheurs, les sciences et la gestion marines, la santé et la sécurité au travail, la reconstruction des pêcheries effondrées, et le genre et la pêche. Entre 2012 et 2023, elle a dirigé le Partenariat en mouvement, financé par le CRSH, un vaste programme de recherche multidisciplinaire explorant la dynamique de la mobilité professionnelle prolongée/complexe liée à l’emploi dans le contexte canadien, notamment son incidence sur les travailleuses et travailleurs et leur famille, les employeurs et les communautés.

Yue Qian

Yue Qian (prononcé Yew-ay Chian) est professeure agrégée en sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. Elle a obtenu son doctorat en sociologie à la Ohio State University. Ses recherches portent sur le genre, la famille et le travail, et les inégalités dans une perspective mondiale, et mettent particulièrement l’accent sur l’Amérique du Nord et l’Extrême-Orient.

Coup d’œil sur la recherche : Résilience collective des familles grâce au jeu numérique des enfants pendant la pandémie

Faits saillants d’une étude sur le jeu numérique et son rôle dans le renforcement de l’autonomie, de la créativité et de la résilience des enfants pendant la pandémie de COVID-19

Coup d’œil sur la recherche : Parents, école à la maison et conflits relationnels pendant la pandémie de COVID-19

Conclusion d’une étude sur les effets de l’enseignement à domicile sur les parents pendant la pandémie de COVID-19

Recours aux prestations de paternité pendant la pandémie de COVID-19 : Premières constatations au Québec

Sophie Mathieu, Ph. D., et Marie Gendron, présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l’assurance parentale, présentent de récentes données de recherche sur le recours au congé de paternité pendant la pandémie au Québec.

Le divorce au Canada : L’évolution de deux tendances

Nathan Battams présente de nouvelles données de recherche sur les tendances en matière de divorce au Canada au cours des 30 dernières années.

Les répercussions de la COVID-19 : Les mères réfugiées ou nouvellement établies au Canada – Rapport final

Rapport final sur les conclusions du sondage « Les répercussions de la COVID-19 : Les mères réfugiées ou nouvellement établies au Canada ».

L’IMPACT DE LA COVID-19 : Sondage auprès des thérapeutes familiaux – Rapport final

Rapport final sur les conclusions du sondage intitulé « L’IMPACT DE LA COVID-19 : Sondage auprès des thérapeutes familiaux »

Les histoires derrière les statistiques : Devenir un nouveau père pendant le confinement

Entretien avec un nouveau père au sujet de son parcours vers la paternité pendant le confinement.

En bref : L’IMPACT DE LA COVID-19 en fonction du genre

Diana Gerasimov résume les nouvelles données de recherche sur les répercussions de la pandémie selon le genre.

La prestation de soins pendant la pandémie de COVID-19 : Quelles leçons en avons-nous tirées? (Vidéo – en anglais seulement)

Alex Foster-Petrocco présente les éléments à retenir ainsi que les faits saillants d’un récent webinaire sur la prestation de soins et la technologie pendant la pandémie de COVID-19.

Rapport : Le bien-être des familles au Canada

Nouveau rapport sur le bien-être au Canada, corédigé par le personnel de Statistique Canada et de l’Institut Vanier.

En bref : Le point sur les répercussions sociales et économiques de la COVID-19 après un an

Série En bref de l’Institut Vanier : Mobiliser la recherche sur les familles au Canada

Diana Gerasimov

22 mars 2021

ÉTUDE : Statistique Canada, « La COVID-19 au Canada : le point sur les répercussions sociales et économiques après un an », StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur, no 11‑631‑x2021001 au catalogue (11 mars 2021). Lien : https://bit.ly/3133veQ

La COVID-19 a entraîné des répercussions socioéconomiques importantes pour les familles partout au Canada. Cependant, comme l’a écrit Anil Arora, statisticien en chef du Canada, dans un récent bilan des tendances de l’année écoulée, « cela a été le moment pour nous de faire preuve de résilience, d’apporter notre contribution et d’être innovateurs. »

Les données recueillies au cours des 12 derniers mois offrent un aperçu de la manière dont les différents secteurs et groupes de population ont réagi à la pandémie, aux mesures de santé publique et aux confinements économiques, et de la façon dont ces derniers les ont affectés.

Le respect des mesures de santé publique par les Canadiens demeure stable

- Durant la première moitié de la pandémie, 90 % des Canadiens ont pris des précautions, notamment en adoptant le port du masque et la distanciation physique.

- En septembre 2020 :

- Plus de 95 % des Canadiens ont dit suivre les recommandations, comme se laver les mains, porter un masque et maintenir une distance physique.

- Quelque 12 % des Canadiens ont déclaré avoir ressenti des symptômes liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Parmi ce groupe, 93 % ont affirmé respecter les recommandations de la santé publique.

- Près de 7 personnes sur 10 (67 %) ont déclaré avoir évité de quitter la maison pour des raisons non essentielles.

La vaccination contre la COVID-19 a commencé le 13 décembre 2020 et s’adressait principalement aux groupes prioritaires, notamment les personnes de 80 ans et plus, les travailleurs de la santé et les personnes vivant dans des établissements de soins pour personnes âgées. Le 5 mars 2021, la proportion de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin au sein de ces groupes était respectivement de 19 %, 53 % et 85 %.

Malgré l’intensification des efforts de vaccination, moins de Canadiens sont très susceptibles de se faire vacciner contre la COVID‑19

- En juillet 2020, 58 % des Canadiens ont signalé être très susceptibles de se faire vacciner. En septembre 2020, ce pourcentage était passé à 48 %.

- Par ailleurs, 49 % des Canadiens étaient très peu susceptibles de se faire vacciner.

La vaccination est cruciale pour protéger les travailleurs de la santé, parmi lesquels les minorités visibles sont surreprésentées

Avant la pandémie, les minorités visibles étaient surreprésentées dans certains postes, comme aides-infirmiers, préposés aux bénéficiaires et associés au service de soins aux patients. Cette tendance s’est poursuivie pendant la pandémie : en janvier 2021, 19 % des Canadiens noirs occupaient un emploi et 20 % des Canadiens d’origine philippine travaillaient dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale.

La COVID-19 a eu des répercussions indirectes sur les soins de santé et la santé mentale

En raison de l’annulation de l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes par mesure de précaution face à la pandémie, les programmes de dépistage du cancer ont notamment été retardés. D’après un modèle de simulation du cancer, OncoSim, on prévoit une augmentation des cas de cancer une fois que le dépistage aura repris. Une suspension du dépistage pourrait accroître le nombre de cas diagnostiqués à un stade avancé ainsi que le nombre de décès des suites du cancer.

Avec l’assouplissement des restrictions et la réouverture des écoles, la santé mentale des Canadiens s’est améliorée.

- En novembre 2020, 62% des Canadiens ont déclaré être en excellente ou en très bonne santé mentale, en hausse par rapport à 55 % (juillet 2020) et tout près du niveau d’avant la pandémie, soit 68 % (2019).

Bien que la santé mentale globale des Canadiens se soit améliorée à la suite de l’assouplissement des restrictions, les travailleurs de la santé continuent de signaler une détérioration de leur santé mentale.

- Parmi eux, 33 % ont déclaré une très bonne ou une excellente santé mentale et 33 % ont déclaré une santé mentale passable ou mauvaise.

- En tout, 7 travailleurs de la santé sur 10 ayant participé à une collecte de données par approche participative ont déclaré une détérioration de leur santé mentale pendant la pandémie.

La COVID-19 a eu des répercussions inégales au Canada

La pandémie de COVID-19 a révélé l’inégalité de ses répercussions.

- Les secteurs comptant la plus forte proportion (25 % ou plus) de groupes de population désignés comme minorités visibles affichaient un taux de mortalité lié à la COVID-19 environ deux fois plus élevé que ceux comptant la proportion la plus faible (moins de 1 %).

- À l’été, 57 % des Autochtones interrogés ayant des maladies chroniques ont déclaré que leur état de santé global était « légèrement pire » ou « bien pire » qu’avant la pandémie.

- Aussi, 64 % des Autochtones ont déclaré que leur bien-être mental était « bien pire » ou « légèrement pire ».

Les répercussions disproportionnées de la COVID-19 sur les communautés autochtones pourraient intensifier les inégalités déjà observées. Avant la pandémie, le taux de chômage des Autochtones était 1,8 fois plus élevé que chez les non-Autochtones, ce qui témoigne des disparités de longue date qui existent au sein du marché du travail.

En décembre 2020, le taux de chômage chez les Autochtones était de 3 % à 4 % plus élevé que chez leurs homologues non autochtones.

La COVID-19 a eu des répercussions multiples sur le travail et le budget des familles

Malgré l’assouplissement des restrictions des mesures de santé pendant l’été et l’automne, l’activité économique est demeurée inférieure au niveau observé avant la pandémie. Les groupes de minorités visibles, les Autochtones, les travailleurs à faible rémunération et les jeunes Canadiens font partie des groupes qui sont touchés de façon inéquitable par les répercussions économiques de la COVID-19.

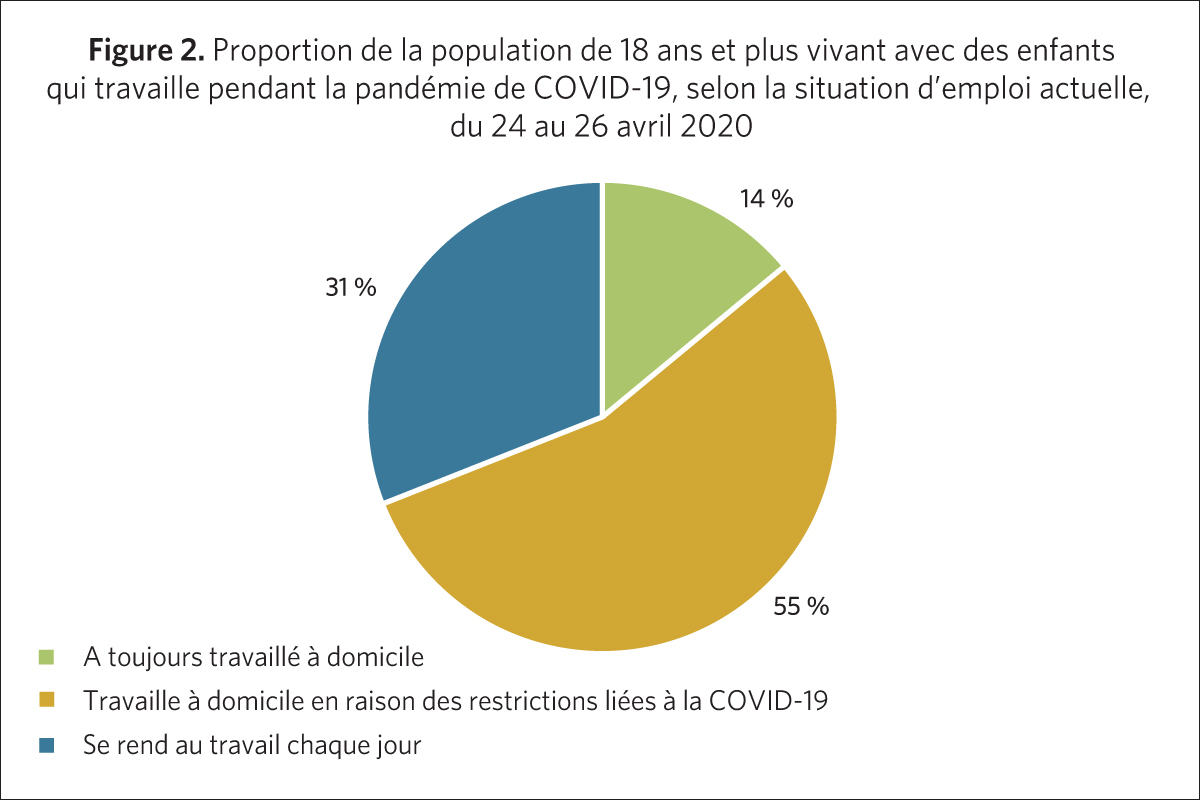

- Environ 4 travailleurs canadiens sur 10 occupent un emploi qui pourrait vraisemblablement être exercé à domicile.

- À la fin de 2020, la COVID-19 avait touché 1,1 million de travailleurs par le biais des pertes d’emploi ou des réductions importantes des heures travaillées.

- En janvier 2021, le nombre de Canadiens travaillant à domicile a augmenté de près de 700 000, atteignant 5,4 millions, ce qui dépassait les 5,1 millions de personnes qui travaillaient à domicile lors du premier confinement, en avril 2020.

- En janvier 2021, 512 000 travailleurs étaient des chômeurs de longue date, soit 27 % de l’ensemble des chômeurs. Cette proportion était inférieure à 16 % avant la pandémie de COVID-19.

Diana Gerasimov est titulaire d’un baccalauréat en communication et études culturelles de l’Université Concordia.

L’IMPACT DE LA COVID-19 : La famille et sa réalité, ses traditions et ses rituels

26 février 2021

Si la pandémie de COVID-19 a affecté les familles partout au Canada, perturbant ainsi nos habitudes, nos rôles et nos relations, elle n’a pas pour autant interrompu la vie familiale. Que ce soit pour se réunir afin de célébrer des étapes de vie importantes ou pour apporter du soutien dans les moments difficiles, les gens font preuve de créativité et de diversité pour continuer de faire ce que font les familles, souvent en ayant recours à la technologie.

Selon un récent sondage de la firme Léger1, certaines familles ont organisé leurs traditions, leurs célébrations et leurs rassemblements – qu’ils soient heureux ou tristes – par le biais de plateformes de vidéoconférence comme Zoom et Teams de Microsoft. Ces expériences ne font certes pas le poids face à la chaleur des câlins et des discussions en personne avec nos proches, mais ces adaptations permettent à plusieurs familles de continuer de sourire, de rire, de pleurer et de vivre leur deuil ensemble. Les données montrent que pour la plupart d’entre elles, ces réunions virtuelles sont moins significatives qu’en personne, mais pour beaucoup, elles valent quand même mieux que rien.

L’IMPACT DE LA COVID-19 : Le mariage et les noces

Dans les premiers mois de la pandémie, en raison des mesures de santé publique qui restreignaient les rassemblements en personne à l’échelle du Canada, plusieurs couples qui avaient prévu de se marier ont décidé de reporter leur projet de mariage. Mais avec le prolongement des restrictions relatives aux événements sociaux, certains ont décidé d’aller de l’avant et d’officialiser leur union de façon virtuelle, se réunissant avec leur famille et leurs amis à l’aide de plateformes de vidéoconférence.

Le sondage a révélé que :

- au cours de la dernière année, 7 % des répondants avaient assisté à un mariage par le biais d’une plateforme de vidéoconférence (ex. : Zoom, Teams de Microsoft);

- les répondants comptant des enfants dans leur ménage (13 %) étaient plus de deux fois plus susceptibles que ceux vivant sans enfant (5 %) d’avoir participé à un mariage en ligne;

- la probabilité d’avoir pris part à un mariage en ligne diminuait avec l’âge :

- 12 % des personnes de 18 à 34 ans;

- 8 % des personnes de 35 à 54 ans;

- 2 % des personnes de 55 ans et plus.

- parmi ceux qui ont assisté à un mariage en ligne, une légère majorité a affirmé que l’expérience leur a semblé moins significative qu’en personne; les répondants ayant des enfants ainsi que les jeunes étaient plus susceptibles d’indiquer qu’elle était plus significative.

- Un peu plus de la moitié (54 %) ont affirmé que l’expérience était moins significative, alors que 25 % ont dit qu’elle était « sensiblement pareille ». Toutefois, 21 % ont trouvé cette expérience « plus significative »;

- Les répondants comptant des enfants dans leur ménage (32 %) étaient plus de deux fois plus susceptibles que ceux n’ayant pas d’enfant (12 %) de déclarer que cette expérience était plus significative;

- La probabilité d’affirmer que l’expérience était plus significative diminuait fortement avec l’âge :

- 32 % des personnes de 18 à 34 ans;

- 14 % des personnes de 35 à 54 ans;

- 0 % des personnes de 55 ans et plus.

L’IMPACT DE LA COVID-19 : Le deuil et le sentiment de perte

Les familles vivent également leurs deuils en ligne, alors que plusieurs d’entre elles tiennent des funérailles sur les plateformes de vidéoconférence (ex. : Zoom, Teams de Microsoft). Les répondants au sondage étaient deux fois plus susceptibles de déclarer avoir participé à des funérailles en ligne (14 %) qu’à un mariage en ligne (7 %).

- Environ 1 Canadien interrogé sur 7 (14 %) a déclaré avoir participé à des funérailles sur une plateforme de vidéoconférence au cours de la dernière année.

- Les répondants comptant des enfants dans leur ménage (16 %) étaient plus susceptibles que ceux n’ayant pas d’enfant (13 %) d’avoir pris part à des funérailles en ligne.

- La probabilité d’avoir participé à des funérailles en ligne augmentait avec l’âge :

- 12 % des personnes de 18 à 34 ans;

- 14 % des personnes de 35 à 54 ans;

- 16 % des personnes de 55 ans et plus.

- Lorsqu’on a demandé aux répondants ayant assisté à des funérailles en ligne dans quelle mesure leur expérience leur a semblé significative comparativement à des funérailles en personne :

- plus du tiers ont répondu que cette expérience était « sensiblement pareille » (25 %) ou « plus significative » (9 %), alors que les deux-tiers restants (66 %) ont confié qu’elle était « moins significative »;

- les répondants comptant des enfants dans leur ménage (14 %) étaient deux fois plus susceptibles que ceux vivant sans enfant (7 %) d’affirmer que cette expérience était plus significative;

- le groupe d’âge le plus jeune était le plus susceptible de déclarer que cette expérience était plus significative :

- 17 % des personnes de 18 à 34 ans;

- 4 % des personnes de 35 à 54 ans;

- 8 % des personnes de 55 ans et plus.

Afin de maintenir des liens familiaux solides pendant la pandémie de COVID‑19, il est fondamental de faire preuve d’adaptabilité et de créativité. Même si ce sondage a montré clairement que les familles s’ennuient de leurs rassemblements en personne, l’adaptation virtuelle des mariages, des funérailles et d’autres réunions de famille se poursuivra, dans une forme ou une autre, après la pandémie de COVID‑19 (peut-être en parallèle aux événements en personne), car elles permettent aux membres de la famille et aux amis qui vivent loin de garder le contact et de vivre les événements familiaux importants avec leurs proches.

Note

- Un sondage a été mené par la firme Léger pour le compte de l’Association d’études canadiennes les 12 et 13 février 2021 auprès de 1 535 répondants. Alors qu’aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste, l’échantillon national de 1 535 répondants aurait, à des fins comparatives, une marge d’erreur de ±2,5 %, et ce, 19 fois sur 20.

Célébrer la famille choisie au sein de la communauté LGBTQ+

Gaby Novoa

18 février 2021

Le 22 février 2021, c’est le jour de la Famille choisie, soit l’occasion de célébrer les relations significatives entre les membres de la communauté LGBTQ+ à l’échelle nationale1, 2. Les familles formées par choix, et de façon délibérée, jouent un rôle fondamental dans la vie de nombreuses personnes LGBTQ+, alors que s’y inscrivent des relations étroites procurant soins, affirmation et sentiment d’appartenance.

Les études démontrent que la marginalisation due à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre d’une personne est liée à des taux plus élevés de rejet familial, de problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’exposition à la violence chez les personnes LGBTQ+, comparativement à leurs homologues hétérosexuels et/ou cisgenres3. Ces vulnérabilités sont encore plus importantes chez les personnes présentant une identité intersectionnelle sur le plan notamment de la race, de la classe sociale, de la religion ou des capacités/incapacités. Les familles choisies, les amitiés et les liens communautaires positifs sont donc essentiels, puisque les relations sociales sont des facteurs clés du bien-être et de la résilience4.

Les familles choisies se heurtent à davantage d’obstacles bien qu’elles remplissent des rôles sensiblement similaires à ceux des familles biologiques

La Fondation Émergence, un organisme à but non lucratif du Québec qui s’emploie à soutenir et à servir la communauté LGBTQ+ par l’éducation et la sensibilisation, fait valoir l’importance de la famille choisie5. Julien Rougerie, chargé de programmes pour l’organisme, soutient que les rôles au sein des familles choisies et biologiques sont souvent identiques : fournir de l’amour, du soutien, des soins et des relations.

Toutefois, la différence pour les familles qui ne sont pas unies par les liens du sang est que leurs rôles sont souvent entravés par davantage d’obstacles, à commencer par le manque de reconnaissance formelle de leurs liens comme étant valides ou « légitimes ». À titre d’exemple, des recherches ont montré que les personnes âgées LGBTQ+ vivant dans des maisons de soins de longue durée ne parviennent pas toujours à obtenir les accès ou les autorisations nécessaires pour voir leurs proches lorsque les protocoles et les règlements en vigueur ne s’appliquent pas à ceux et celles dont le statut familial ne cadre pas avec l’image traditionnelle que l’on se fait de la famille et des membres qu’elle comporte. De plus, la crainte de révéler son orientation sexuelle peut conduire une personne à taire l’identité de son partenaire ou de son conjoint. Lorsque les institutions, comme les systèmes de soins de santé ou de soins de longue durée, ne reconnaissent pas ces diverses formations familiales, elles bloquent la voie aux soins et à des liens pourtant essentiels.

Une étude a révélé qu’en dehors de leur partenaire, 59 % des adultes gais/lesbiennes et bisexuels âgés de 50 ans et plus se tournent de prime abord vers leurs amis en cas d’urgence, alors que seulement 9 % d’entre eux contactent plutôt un « membre de la famille »6. M. Rougerie souligne que les personnes âgées LGBTQ+ souffrent souvent de l’éloignement de leur famille biologique ou de la rupture avec celle-ci, alors qu’elles ont grandi dans un contexte socioculturel et politique ouvrant la porte à davantage de stigmatisation et de sanctions autour d’une sexualité « hors norme ». La dépendance et l’interdépendance avec la famille choisie revêtent donc une signification particulière chez les personnes âgées LGBTQ+, pour qui les aidants à un âge avancé sont souvent des membres de leur famille choisie.

La famille choisie et le bien-être sont interreliés

En prévision du jour de la Famille choisie, l’Institut Vanier a demandé aux personnes s’identifiant en tant que LGBTQ+ d’exprimer ce que signifient de tels liens à leurs yeux. Un grand nombre de réponses et de réflexions ont mis en relief les notions de réconfort, de sécurité et de force :

« Ma famille choisie prend de plus en plus d’importance dans ma vie. Elle me donne l’impression de vivre une certaine fraternité, de la confiance et de la camaraderie. Elle permet de bâtir des réseaux qui sont solides, comme le sont les points d’attache et les spirales d’une toile d’araignée. »

« Pour moi, la famille choisie est la communauté de soutien dont on s’entoure. Ce sont les relations les plus étroites qu’on entretient – quelle que soit leur nature – et qui font qu’on se sent vraiment chez soi. »

« La famille choisie est sincère, saine, sécuritaire, forte, pleine de ressources, d’émotions, d’habitudes. C’est une communauté, une création qu’on partage (par l’alimentation notamment), une communion et un rituel. »

« Pour moi, la famille choisie, c’est un groupe de personnes vers lesquelles on peut se tourner quand on est confronté à des difficultés ou qu’on a quelque chose à célébrer, des personnes sur qui on peut compter sans qu’elles portent de jugement, surtout lorsqu’il s’agit d’orientation sexuelle et de questions qui touchent les fréquentations ou l’identité de genre. Il ne s’agit pas vraiment d’être toujours ensemble ou même d’être les meilleurs amis, mais plutôt de savoir qu’on peut se confier à quelqu’un et trouver du réconfort auprès de lui, et être certain qu’on nous aime pour ce qu’on est EN PLUS DE notre côté queer, et non pas malgré lui. »

« La famille choisie signifie qu’il reste toujours une place, et que celle-ci est pour toi. »

« Pour moi, la famille choisie, c’est réclamer quelque chose que tu n’avais pas auparavant. »

« Avoir une famille choisie est une extension de l’amour qu’on a envers soi. Choisir de m’entourer de personnes qui m’aiment et me soutiennent est la meilleure façon de me reconnaître et de me valoriser. »

« La famille choisie est comme une grande réunion de famille, mais sans chaises inconfortables, sans ambiance pénible (chargée de secrets) et sans règles tacites étranges sur ce qu’on peut ou ne peut pas dire. Il s’agit plutôt d’un ensemble de personnes qui entrent et sortent de ma vie. Je me tourne vers eux et ils sont là pour moi. Tout n’y est pas rose : ils m’apprennent des choses difficiles (notamment comment éviter la jalousie et comment faire mon deuil). Dans les bons moments comme dans les moments difficiles, je me sens privilégié d’avoir la famille que j’ai choisie. »

« La famille choisie est un lieu sans jugement. Un endroit où on se sent en sécurité et fidèle à soi-même. C’est un endroit “où on n’a pas besoin de se faire tout petit, de faire semblant ou de jouer la comédie”7. »

« La famille choisie est celle qui vous aide à maintenir un climat de paix dans lequel vous pouvez vous montrer sous votre vrai jour. »

« Pour moi, une famille choisie est avant tout une famille liée par la confiance et une sorte de loyauté toute simple parce qu’elle reconnaît et anticipe le changement et la croissance. »

[traductions]

Nos sincères remerciements à ceux et celles qui ont accepté de partager leurs réflexions.

Gaby Novoa, Carrefour du savoir sur les familles au Canada, Institut Vanier de la famille

Notes

- Friends of Ruby – un organisme de soutien axé sur le bien-être progressif des jeunes LGBTQI2S par le biais de services sociaux et d’aide au logement – a lancé le jour de la Famille choisie en février 2020. Lien : https://www.friendsofruby.ca/

- Nathan Battams, « Entretien avec Lucy Gallo au sujet des jeunes LGBTQI2S et du jour de la Famille choisie », L’Institut Vanier de la famille (février 2020).

- Jonathan Garcia et autres, « Social Isolation and Connectedness as Determinants of Well-Being: Global Evidence Mapping Focused on LGBTQ Youth » dans Global Public Health (octobre 2019). Lien : https://bit.ly/3p8BCMg

- Ibidem

- Fondation Émergence. Lien : https://bit.ly/3aeMS5F

- Fondation Émergence, « Assurer la bientraitance des personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans » (2018). Lien : https://bit.ly/3psjb5n

- Les mots cités sont une traduction des paroles de la chanson « Family » de Blood Orange.

L’IMPACT DE LA COVID‑19 : Les relations de couple au Canada

Ana Fostik, Ph. D.

9 octobre 2020

Lorsque les milieux professionnels et les écoles ont fermé en mars 2020 en vue d’atténuer la propagation de la COVID-19, la vie de famille dans l’ensemble du Canada a été grandement bouleversée. Ce contexte particulier a intensifié la tension au sein des couples, alors que bon nombre d’entre eux se sont retrouvés confinés ensemble 24 h/24, 7 j/7 – parfois avec des enfants – tout en devant rapidement adapter leur domicile afin de partager des espaces de travail et/ou d’apprentissage. Compte tenu de ces ajustements à la fois importants et imprévus par rapport à la vie professionnelle et familiale, en plus des incertitudes et des craintes persistantes liées au coronavirus lui-même, certains se sont demandé si les effets de la COVID-19 pourraient entraîner une hausse des taux de séparation et de divorce.

Des millions de familles ont dû demeurer à la maison pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de COVID-19. Or, pour de nombreux parents d’enfants d’âge scolaire, cela impliquait qu’ils scolarisent eux-mêmes leurs enfants tout en continuant de travailler à domicile, en plus de devoir partager les ressources (p. ex. : bureaux de travail, bande passante Internet). D’autres ont pour leur part dû faire face au chômage ou à une baisse de revenus, et se sont retrouvés à passer beaucoup plus de temps que d’habitude avec leur partenaire ou leur conjoint. Chez les couples hétérosexuels, l’inégalité des rôles entre les sexes au sein du ménage a également pu être amplifiée dans un contexte où ils passent plus de temps ensemble : des conflits sur la répartition du travail rémunéré et non rémunéré ont pu ainsi survenir, et ce, particulièrement chez ceux qui doivent scolariser leurs enfants à la maison tout en continuant à travailler à domicile.

Le contexte de la pandémie a diverses répercussions sur les couples

Les recherches ont démontré que les périodes de stress peuvent accroître les tensions dans les relations de couple, alors que les difficultés économiques ont été identifiées comme une source de conflit au sein de ceux-ci (couples mariés et en cohabitation)1. Ainsi, étant donné que la pandémie a eu des incidences sur le marché du travail et les finances familiales dans tout le pays, la dissolution des couples pourrait connaître une hausse.

Lorsqu’interrogée sur les conséquences possibles de la pandémie sur la stabilité des relations de couple, Céline Le Bourdais, professeure émérite en sociologie de la chaire James McGill, soutient que les effets sur les couples peuvent être négatifs, mais qu’ils peuvent également être positifs2. Ainsi, chez ceux qui disposaient de peu de temps ensemble avant l’adoption des mesures de santé publique et des restrictions en matière de mobilité, celle-ci suggère qu’il pourrait y avoir un effet positif sur leur relation, dans la mesure où la pandémie amènerait les deux partenaires à travailler à domicile – à condition qu’ils aient tous deux accès aux ressources adéquates et à l’espace nécessaire pour s’y adonner. Pour d’autres, toutefois, le confinement à la maison dans ce contexte incertain pourrait avoir créé de nouvelles tensions ou eu pour effet d’intensifier d’anciens conflits.

Cela pourrait notamment être le cas des couples et des familles dont l’espace à la maison est restreint, ainsi que de ceux qui ont de faibles revenus. Mme Le Bourdais souligne également que la pandémie pourrait avoir compliqué la vie de couple des personnes « vivant chacun chez soi », c’est-à-dire les couples dont les membres vivent dans des logements séparés (soit 9 % des personnes de 25 à 64 ans en couple en 2017)3. Le défi aurait en outre été encore plus grand pour les couples dont les membres demeuraient dans des régions différentes entre lesquelles les mouvements étaient limités en vertu des mesures de santé publique.

Selon Benoît Laplante, professeur de démographie familiale à l’Institut national de la recherche scientifique de Montréal, « les tensions vont augmenter dans les couples, c’est certain. Est-ce que ça va se manifester rapidement par des ruptures dans des conditions où il est difficile de déménager, de se trouver un nouvel appartement, difficile de mettre sa maison en vente? C’est embêtant4 .» En d’autres termes, si l’augmentation du stress et des conflits au sein du ménage peut accroître la probabilité que les couples envisagent une séparation ou un divorce, les conditions socioéconomiques peuvent pour leur part compliquer la logistique associée à la dissolution de leur union.

Chômage et instabilité au sein du couple : une relation complexe

L’une des principales conséquences des mesures de confinement est l’augmentation fulgurante des taux de chômage – du jamais-vu pour les générations actuelles – touchant 14 % des adultes sur le marché du travail en mai 20205. Des recherches antérieures ont mis en relief un effet en apparence contradictoire du chômage sur la stabilité des unions : en moyenne, les risques de séparation d’un couple augmentent lorsque l’un des partenaires se retrouve au chômage. (Chez les couples hétérosexuels, cela se produit plus souvent lorsque c’est le partenaire masculin qui se retrouve au chômage.) Toutefois, alors que notre société connaît dans l’ensemble des taux de chômage élevés, on constate que les taux de séparation et de divorce stagnent, voire diminuent.

Des recherches effectuées dans 30 pays d’Europe et aux États-Unis entre 2004 et 2014 ont clairement montré que lorsque les hommes de couples hétérosexuels se retrouvent au chômage, les risques qu’ils divorcent augmentent6, 7. Des recherches réalisées aux États-Unis entre 1980 et 2005 ont pour leur part révélé que les taux de chômage selon les États étaient associés de façon négative à la séparation et au divorce (en tenant compte de plusieurs caractéristiques de chacun des États et des effets de la période)8. Ainsi, à mesure que le chômage dans les États augmentait, les taux de séparation et de divorce diminuaient.

Lors de l’étude d’une période légèrement différente (de 1976 à 2009), mais toujours aux États-Unis, Mmes Hellerstein et Sandler Morrill ont quantifié l’effet négatif du chômage sur le taux de divorce selon les États et constaté qu’une augmentation de 1 point de pourcentage du chômage était associée à une diminution du taux de divorce de 1 %9.

Des résultats similaires ont été obtenus lors de l’étude de 29 pays d’Europe entre 1991 et 2012 : une augmentation du chômage a été associée à une diminution du taux de divorce dans ces pays (en tenant compte de plusieurs variables, tant sur le plan individuel qu’à l’échelle du pays), bien que l’effet ne soit pas très important – celui-ci n’étant lié qu’à environ 1,2 % du taux de divorce moyen au cours de cette période10. Par ailleurs, dans le cadre d’une autre étude portant sur les tendances au Canada entre 1976 et 2011 chez les personnes de 25 à 64 ans, une telle association entre les taux de chômage et le divorce et la séparation n’a pas pu être établie.

Plusieurs séparations et divorces sont retardés en périodes de difficultés économiques

Ce qui de prime abord peut sembler paradoxal – à savoir la baisse des taux de divorce lors de conjonctures économiques difficiles, alors que les couples seraient soumis à un stress accru – pourrait être en partie dû au coût que représente le divorce ou aux aspects connexes à la fin d’une relation de couple.

Une étude ayant analysé l’effet du niveau de revenus sur la probabilité des divorces aux États-Unis entre 1979 et 2009 a révélé que plus les revenus augmentaient, plus le taux de divorce dans chaque État augmentait également11. Des données plus récentes concernant les États-Unis montrent que les taux de divorce au pays ont diminué pendant la Grande Récession de 2008 : au cours de la période de 2009 à 2011, les chercheurs ont estimé qu’environ 4 % des divorces qui auraient autrement été enregistrés n’ont pas eu lieu – toutefois, par la suite, les taux de divorce sont revenus à leur niveau précédent12. Cela pourrait indiquer que les divorces sont simplement reportés lors de moments difficiles financièrement, sans pour autant être évités13. Les chercheurs présument donc que les coûts associés au divorce (p. ex. : les frais de justice, le besoin d’un nouveau logement ou la perte de revenus au sein du ménage) sont trop élevés lorsque la situation économique se révèle moins favorable pour que de nombreuses personnes envisagent une séparation ou un divorce14.

Au cours de la Grande Dépression de 1929, on a également assisté à une baisse des taux de divorce (entre 1930 et 1933) et à une augmentation subséquente de ceux-ci (de 1934 jusqu’au milieu des années 1940)15, ce qui, selon le sociologue et démographe de la famille Andrew Cherlin, peut être interprété comme un simple report pour des raisons économiques16. En effet, les taux de divorce au cours d’une année donnée sont influencés par le moment auquel le divorce est envisagé; par conséquent, toute baisse des taux de divorce observée pourrait simplement indiquer un report des séparations lors de périodes plus difficiles sur le plan économique17, les individus étant confrontés à l’incertitude quant à leurs perspectives économiques et financières futures. Une étude sur les liens entre les cycles économiques et les taux de divorce aux États-Unis de 1978 à 2009 a conclu que les effets négatifs des récessions sur le divorce dans ce pays étaient effectivement temporaires plutôt que permanents18.

Les données empiriques confirment donc un lien entre l’économie et l’attitude face au divorce : lorsque l’économie stagne ou connaît un ralentissement, les taux de divorce et de séparation en font autant. C’est particulièrement le cas dans les pays où les taux de divorce étaient déjà élevés avant le ralentissement économique19. Cela peut indiquer que la perception qu’ont les gens de la situation économique influence leur décision de divorcer ou de se séparer, même s’ils ne sont pas directement touchés par ledit bouleversement économique20.

Une nouvelle recherche afin de faire la lumière sur la complexité des répercussions sur la vie de famille

Lorsqu’on lui a demandé comment se portaient les couples au Canada, M. Laplante a répondu : « Il est très difficile de le savoir… » Bien que les conflits puissent être appelés à s’intensifier, cela ne signifie pas nécessairement qu’un plus grand nombre de personnes se sépareront ou divorceront, du moins à court terme, alors que les couples au Canada ont été confrontés au même type de tensions économiques qu’aux États-Unis pendant la récession de 2008. Il insiste sur le fait qu’aux États-Unis, moins de couples se sont séparés au cours de cette période, ceux-ci étant nombreux à ne pas avoir eu les moyens de le faire, certains partageant notamment une hypothèque.

Afin de mieux comprendre le phénomène, M. Laplante travaille sur un projet qui devrait lui permettre d’évaluer si les changements dans la composition des ménages, y compris le départ d’un conjoint ou d’un partenaire, ont été plus importants après le mois de mars 2020 qu’au cours des années précédentes au Canada. Il compare son initiative à celle qui consiste à estimer la surmortalité pendant la période associée à la COVID-19 en vue d’évaluer l’ampleur de la pandémie. Ainsi, il évaluera si « un nombre plus important ou une diminution du nombre de ruptures » peut être observé au Canada au cours de la période de pandémie, comparativement aux années précédentes.

Les relations, comme celles que vivent les familles, sont diverses et complexes, et les couples ont dû s’adapter et réagir à un contexte unique et en constante évolution tout au long de l’année 2020, parfois tout en élevant des enfants. Bien qu’il soit encore trop tôt pour avoir une idée précise de l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les taux de séparation et de divorce au Canada, de nouvelles recherches continueront à guider ceux qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles.

Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Notes

- J. Halliday Hardie et A. Lucas, « Economic Factors and Relationship Quality Among Young Couples: Comparing Cohabitation and Marriage » dans Journal of Marriage and Family, vol. 72, no 5 (2010), p. 1141-1154.

- C. Le Bourdais (17 juin 2020). Communication personnelle [courriel].

- Statistique Canada, « Histoire de famille : les couples vivant chacun chez soi » dans Infographies, no 11-627-M au catalogue de Statistique Canada. Lien : https://bit.ly/2GJDIl1

- B. Laplante (26 mai 2020). Entretien individuel [entretien individuel]. Révisé dans un souci de clarté.

- Statistique Canada, « Enquête sur la population active, mai 2020 » dans Le Quotidien (5 juin 2020). Lien : https://bit.ly/2I0RL6D

- P. Gonalons-Pons et M. Gangl, Why Does Unemployment Lead to Divorce? Male-Breadwinner Norms and Divorce Risk in 30 Countries (CORRODE Working Paper #6) [Frankfurt: Goethe University, 2018]. Lien : https://bit.ly/2F2QE5f (PDF)

- H. Ariizumi, Y. Hu et T. Schirle, « Stand Together or Alone? Family Structure and the Business Cycle in Canada » dans Review of Economics of the Household, vol. 13, no 3 (2015), p. 135-161.

- P. Amato et B. Beattie, « Does the Unemployment Rate Affect the Divorce Rate? An Analysis of State Data 1960–2005 » dans Social Science Research, vol. 40, no 3 (2011), p. 705-715.

- J. K. Hellerstein et M. Sandler Morrill, « Booms, Busts, and Divorce » dans The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 11, no 1 (2011).

- R. González-Val and M. Marcén, « Divorce and the Business Cycle: A Cross-Country Analysis » dans Review of Economics of the Household, vol. 15, no 3 (2017), p. 879-904.

- A. Chowdhury, « ’Til Recession Do Us Part’: Booms, Busts and Divorce in the United States » dans Applied Economics Letters, vol. 20, no 3 (2013), p. 255–261.

- P. N. Cohen, « Recession and Divorce in the United States, 2008–2011 » dans Population Research and Policy Review, vol. 33, no 5 (2014).

- B. Ambrosino, « Recent U.S. Divorce Rate Trend Has ‘Faint Echo’ of Depression-Era Pattern », Johns Hopkins University (2014). Lien : https://bit.ly/2Pgln0h

- Amato et Beattie, « Does the Unemployment Rate Affect the Divorce Rate? An Analysis of State Data 1960–2005 ».

- R. Schoen et V. Canudas-Romo, « Timing Effects on Divorce: 20th Century Experience in the United States » dans Journal of Marriage and Family, vol. 68, no 3 (2006), p. 749-758.

- Ambrosino, « Recent U.S. Divorce Rate Trend Has ‘Faint Echo’ of Depression-Era Pattern ».

- Schoen et Canudas-Romo, « Timing Effects on Divorce: 20th Century Experience in the United States ».

- J. Schaller, « For Richer, If Not for Poorer? Marriage and Divorce Over the Business Cycle » dans Journal of Population Economics, vol. 26, no 3 (2013), p. 1007-1033.

- González-Val and Marcén, « Divorce and the Business Cycle: A Cross-Country Analysis ».

- T. Fischer et A. C. Liefbroer, « For Richer, for Poorer: The Impact of Macroeconomic Conditions on Union Dissolution Rates in the Netherlands 1972–1996 » dans European Sociological Review, vol. 22, no 5 (2006), p. 519-532. Lien : https://bit.ly/36Dai2U

L’IMPACT DE LA COVID-19 : La retraite et le budget de la famille au Canada

Edward Ng, Ph. D.

3 septembre 2020

La COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur le marché du travail, la vie professionnelle et le budget de la famille au Canada. En raison des mesures de santé publique et de la crise économique, bon nombre d’organismes et d’entreprises des quatre coins du pays ont rapidement mis à pied certains de leurs employés ou leur ont fait faire une transition vers le télétravail. Cela a fait grimper le taux de chômage de 8 % à 14 % entre les mois de mars et de mai 2020, soit le plus haut pourcentage jamais enregistré depuis 19761, date depuis laquelle des données comparables sont disponibles. Un sondage mené du 10 au 12 avril 2020 par la firme Léger, l’Association d’études canadiennes (AEC) et l’Institut Vanier de la famille a révélé que plus du tiers des Canadiens de 18 ans et plus ont éprouvé des difficultés financières en lien avec la pandémie de COVID-19 (c.-à-d. perte d’emploi temporaire ou permanente, perte de salaire ou de revenus)2.

Or, ces nombreuses incertitudes sur le marché du travail peuvent avoir des effets importants sur les aspirations de nombreuses familles, comme le projet d’acheter une maison, d’avoir un enfant3 ou de poursuivre des études postsecondaires. Ce contexte a également eu une incidence sur la retraite, les préretraités comme les retraités ayant dû s’adapter et réagir à l’évolution de la situation afin de soutenir leur famille. La condition des retraités est toutefois unique en ce qui touche les répercussions financières de la COVID-19, car ils ne font pas partie de la population active, et les aînés ont accès à d’autres formes de soutien du revenu. Comme leur capacité de fournir un soutien financier à la famille est déterminée par leur situation financière personnelle, le fait de mieux comprendre leur réalité et les expériences qui leur sont propres apportera certainement un éclairage sur cet aspect des effets de la COVID-19 sur les familles au Canada.

Les projets de retraite sont déterminés par le budget de la famille et l’aide disponible

Alors qu’une proportion croissante de Canadiens demeure sur le marché du travail passé la cinquantaine et au-delà de l’âge traditionnel de la retraite, à savoir 65 ans, le nombre de personnes retraitées a globalement augmenté en raison du vieillissement de la population. Selon Statistique Canada, l’âge moyen à la retraite pour l’ensemble des travailleurs au Canada était de 64,3 ans en 2019. Cela dit, de nombreux Canadiens âgés continuent de travailler bien au-delà de la soixantaine. En 2017, près du tiers des Canadiens de 60 ans et plus disaient avoir travaillé (ou désiré travailler) au cours de l’année précédente, la moitié d’entre eux (49 %) affirmant l’avoir fait (ou souhaité) « par nécessité »4.

Avant la pandémie de COVID-19, quantité de Canadiens exprimaient déjà des inquiétudes quant à leur préparation financière à la retraite. Selon l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2019, 69 % des Canadiens qui ne sont pas encore à la retraite s’y préparent financièrement, que ce soit par leurs propres moyens ou par l’intermédiaire d’un régime de pension de leur employeur5. Par ailleurs, plus du tiers des Canadiens de 55 ans et plus interrogés ont dit craindre de ne pas avoir suffisamment d’économies (37 %) ou de ne pas être en mesure de couvrir leurs dépenses en soins de santé en vieillissant (34 %)6.

Les retraités âgés ont accès à un soutien du revenu par l’entremise de prestations du régime de pension du gouvernement, qui sont offertes à tous les Canadiens de 65 ans qui vivent au pays depuis au moins 10 ans. En plus des régimes de retraite privés, de l’épargne-retraite ou de placements de retraite personnels, les régimes publics de soutien au revenu pour les aînés, tels que la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec, fournissent aux retraités âgés canadiens des sources de revenu fixes et relativement stables qui peuvent les aider à se protéger en contexte d’instabilité économique, comme le bouleversement économique entraîné par la pandémie de COVID-19.

En mai 2020, en raison du stress financier imposé aux retraités et aux aînés, le gouvernement fédéral a fait l’annonce d’une aide financière supplémentaire pour les aînés, soit le versement d’un paiement unique de 500 $ à ceux et celles qui reçoivent à la fois la SV et le SRG, afin de les aider à assumer les coûts supplémentaires attribuables à la crise sanitaire7.

Les placements des retraités sont touchés, mais le budget de la famille se porte mieux

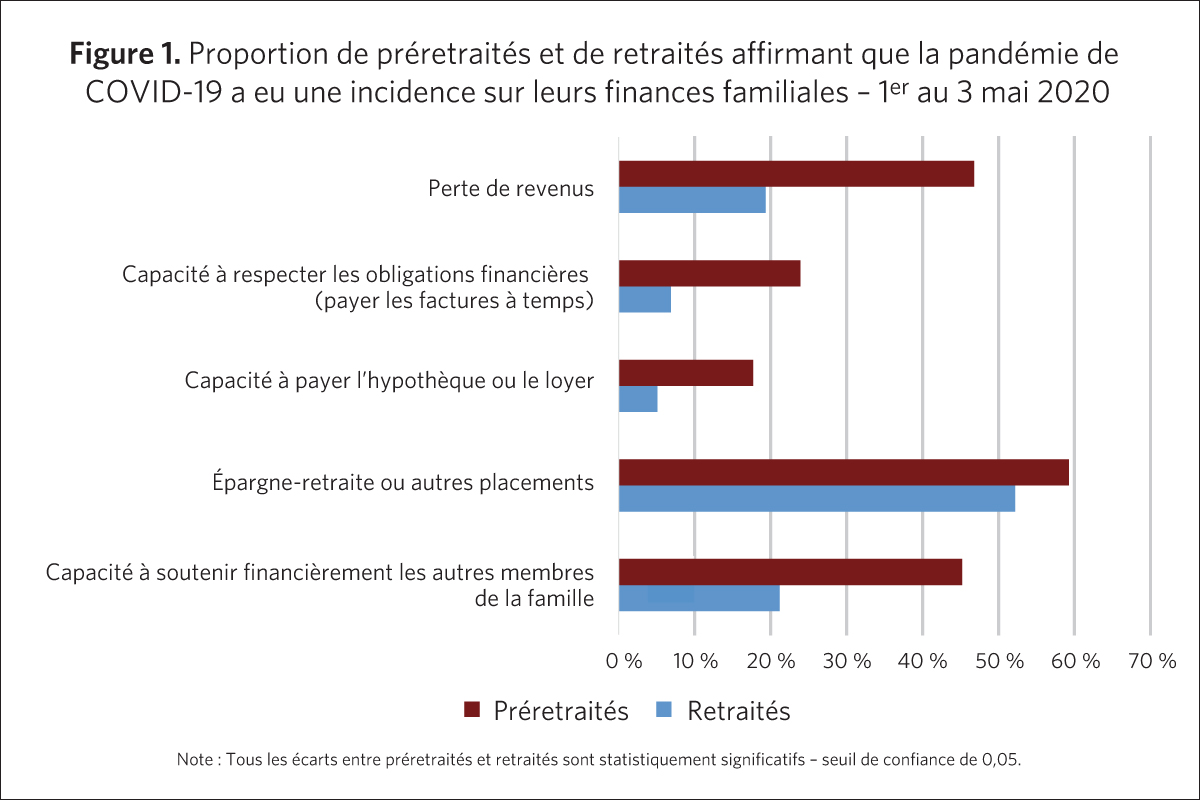

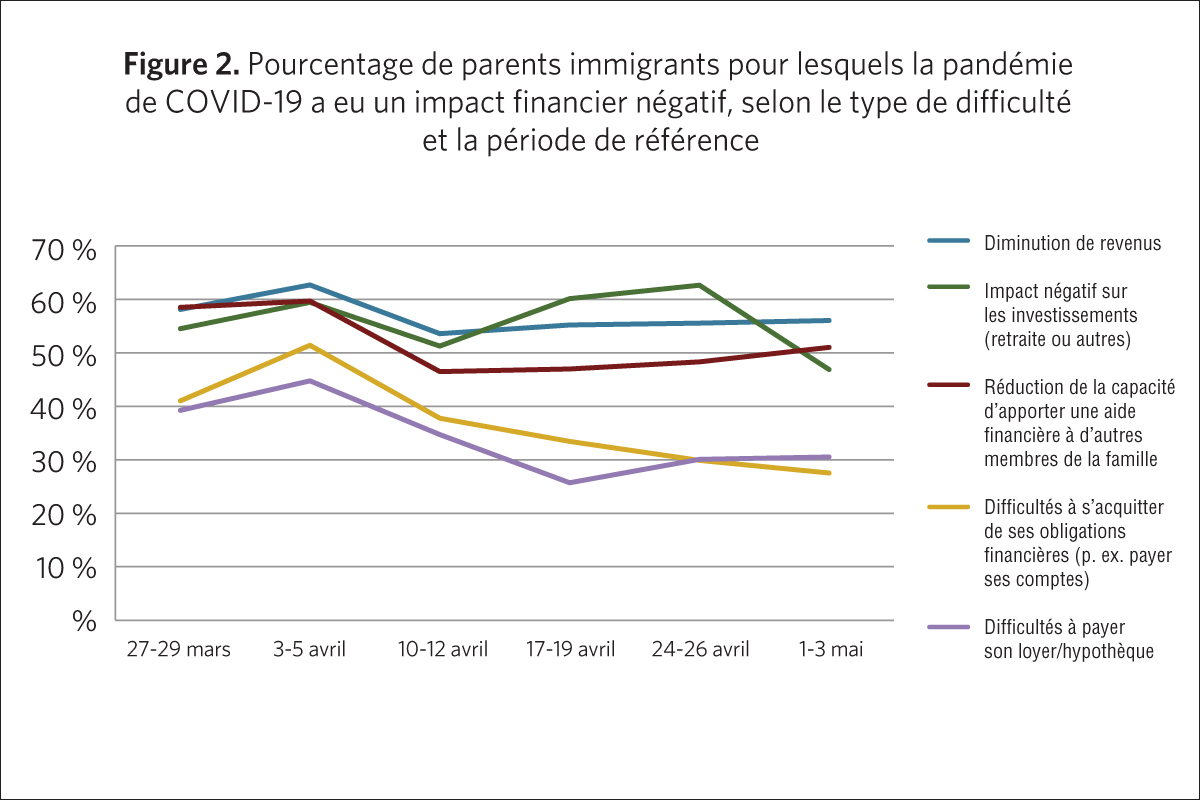

Un sondage mené par la firme Léger, l’AEC et l’Institut Vanier de la famille au début du mois de mai a fourni l’un des premiers aperçus des répercussions financières de la pandémie sur les retraités8. Parmi les répondants, seul 1 retraité sur 59 a dit avoir subi des pertes de revenus en raison de la crise de la COVID-19, comparativement à près de la moitié (47 %) des préretraités (figure 1).

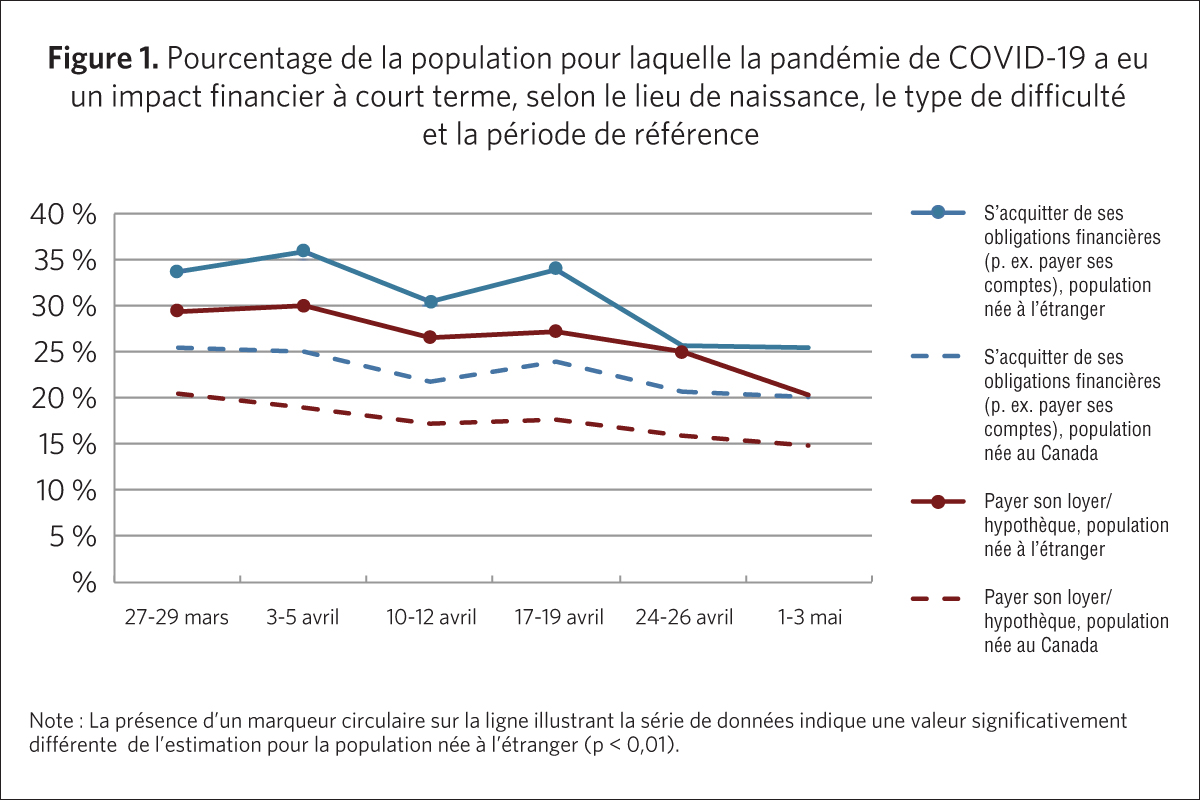

Les données du sondage ont en fait démontré que certains (7 %) retraités éprouvent des difficultés à respecter leurs obligations financières, comme le paiement de factures, ce qui est également le cas de près de 1 préretraité sur 4 (24 %). De même, 1 retraité sur 20 (5 %) dit avoir de la difficulté à payer son hypothèque ou son loyer, contre près de 1 préretraité sur 5 (18 %).

Si les retraités ont accès aux programmes publics de soutien du revenu, nombre d’entre eux ont également accès à d’autres sources de revenus émanant notamment de l’épargne ou d’autres placements. (En 2015, 50 % des aînés au pays ont dit recevoir des revenus de placements)10. La pandémie de COVID-19 a engendré des incertitudes et des turbulences sur les marchés financiers qui ont ajouté un stress considérable sur les investisseurs en général, et c’est en ce sens que les retraités ont été le plus durement touchés. Selon les données du sondage, plus de la moitié (52 %) des retraités ont fait état d’une incidence négative sur leur épargne-retraite ou d’autres placements, bien que cette incidence ait été plus importante chez les préretraités (59 %).

Les retraités apportent un soutien financier aux autres membres de leur famille

La famille procure une certaine forme d’assurance contre les chocs financiers soudains. Ainsi, étant donné que certains retraités ont été moins exposés aux bouleversements économiques liés à la pandémie, ils constituent une source potentielle de soutien financier pour leurs enfants ou les plus jeunes membres de leur famille, qui pourraient avoir été plus sévèrement touchés. Dans le cadre d’une étude portant sur les répercussions des graves récessions économiques, quelque 28 % des ménages aux États-Unis ont affirmé avoir reçu une aide financière de leur famille et de leurs amis pendant la crise financière de 200811.

De quelle façon la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la capacité des retraités de soutenir d’autres membres de leur famille au Canada? Lorsqu’on leur a posé la question, environ 1 retraité sur 5 (21 %) a déclaré que la pandémie avait perturbé sa capacité d’aider financièrement d’autres membres de la famille. Chez les préretraités, ceux-ci étant davantage exposés au bouleversement économique provoqué par la crise sanitaire, la proportion était de 45 %. Ainsi, les retraités qui recevaient une aide au revenu de leurs enfants ou petits-enfants (dont certains pourraient être des préretraités) ont peut-être aussi été indirectement touchés.

Le tiers des Canadiens interrogés doivent revoir leur projet de retraite

Alors que les familles continuent de composer avec les effets de la pandémie de COVID-19, les données montrent que de nombreux travailleurs y adaptent leur projet de retraite. Une étude menée récemment aux É.-U. a révélé que 39 % des travailleurs américains revoyaient le moment de leur départ à la retraite12, et ce, principalement pour des raisons financières (p. ex., peut-être ont-ils dû utiliser une partie de leurs économies, certains de leurs placements peuvent avoir perdu de la valeur pendant la pandémie, le montant d’argent dont ils auront besoin à la retraite demeure incertain).

Un sondage distinct effectué au Canada suggère qu’une tendance similaire pourrait être observée au pays : le tiers (33 %) des adultes prévoyant prendre leur retraite soutiennent qu’ils le feront plus tard que prévu en raison de la COVID-1913. Quelque 8 % des répondants ont par ailleurs déclaré qu’ils prendraient leur retraite plus tôt que prévu, possiblement en vue d’échapper à l’incertitude et aux turbulences persistantes sur le marché du travail (s’ils en ont les moyens financiers).

Bien que la situation ne permette pas encore de dégager clairement tous les effets de la pandémie de COVID-19 sur la retraite au Canada, les données préliminaires montrent que les retraités sont en moyenne moins touchés financièrement, tandis que les préretraités semblent avoir été plus exposés aux répercussions économiques. En outre, les sondages démontrent que l’incertitude accrue a une incidence sur la planification de la retraite, et il sera important de poursuivre les recherches afin de mieux en comprendre les répercussions sur les finances et le bien-être des familles de façon plus générale.

Edward Ng, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada

Notes

- Statistique Canada, « Enquête sur la population active, mai 2020 » dans Le Quotidien (Ottawa : Statistique Canada, 2020). Selon l’Enquête sur la population active, de février à avril 2020, 5,5 millions de travailleurs canadiens ont été touchés par la crise économique liée à la COVID-19, ce qui comprend une baisse de l’emploi de 3,0 millions ainsi qu’une augmentation de 2,5 millions des absences du travail associées à la COVID-19. Lien : https://bit.ly/3jmKoE1

- Ana Fostik et Jennifer Kaddatz, « Les finances familiales et la santé mentale pendant la pandémie de COVID‑19 » (26 mai 2020).

- Voir Ana Fostik, « Incertitude et report : Les conséquences de la pandémie sur la fécondité au Canada », L’Institut Vanier de la famille (30 juin 2020).

- Myriam Hazel, « Raisons de travailler chez les 60 ans et plus » dans Regard sur les statistiques du travail, no 71-222-X au catalogue de Statistique Canada (14 décembre 2018). Lien : https://bit.ly/3hr39W9

- Agence de la consommation en matière financière du Canada, Les Canadiens et leur argent : principales constatations de l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2019 (novembre 2019). Lien : https://bit.ly/2EGLrPK

- RBC, Sondage RBC sur l’autonomie financière à la retraite de 2017 (14 février 2017). Lien : https://bit.ly/3loed8L

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada, « Le premier ministre annonce un soutien supplémentaire pour les aînés canadiens », Gouvernement du Canada (12 mai 2020). Lien : https://bit.ly/31v2GNb

- Le sondage, réalisé par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, du 1er au 3 mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.

- Par retraité, on entend toute personne de 45 ans et plus ayant déclaré être à la retraite dans le cadre du sondage, lorsqu’interrogée sur son statut actuel. Les préretraités représentent d’autres répondants du même groupe d’âge ayant dit occuper une profession autre que celle de personne au foyer ou d’étudiant. S’il n’y a pas d’âge obligatoire pour la retraite au Canada, les données du sondage ont en outre révélé que près de 4 % des personnes de 65 ans et plus demeurent en emploi, alors qu’environ 29 % des retraités du même groupe d’âge avaient en réalité moins de 65 ans.

- Statistique Canada, « Sources de revenu et impôts (16), statistiques du revenu (4) en dollars constants (2015), âge (9), sexe (3) et année (2) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %) et Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %) » dans Tableaux de données, Recensement de 2016 (12 septembre 2017). Lien : https://bit.ly/3bazLRT

- National Research Council, « Assessing the Impact of Severe Economic Recession on the Elderly: Summary of a Workshop » (Washington, DC: The National Academies Press, 2011). Lien : https://bit.ly/2X8b9mU

- Edward Jones Canada, The Four Pillars of the New Retirement (25 juin 2020).

- Ibidem

Rapport : La COVID-19 et la parentalité au Canada

3 septembre 2020

En juin 2020, l’Institut Vanier a produit le rapport Familles « en sécurité à la maison » : La pandémie de COVID-19 et la parentalité au Canada en prévision de la rencontre d’un groupe d’experts des Nations Unies intitulée Families in Development : Focus on Modalities for IYF+30, Parenting Education and the Impact of COVID-19 (Le développement des familles : Regard sur les modalités du 30e anniversaire de l’AIF, l’éducation parentale et les conséquences de la COVID-19). Maintenant disponible en français et en anglais, ce rapport aborde la réalité, les liens et le bien-être des familles pendant la pandémie de COVID-19, en plus d’explorer les ressources, les politiques, les programmes et les initiatives actuellement en vigueur afin de soutenir les familles et la vie familiale.

Le rapport Familles « en sécurité à la maison » répertorie les ressources fédérales, provinciales et territoriales qui ont été créées dans le but de compenser, d’atténuer ou de réduire les répercussions financières qu’ont subies les familles en raison de la pandémie de COVID-19. En plus des interventions gouvernementales, le rapport propose un résumé de la gamme diversifiée de services offerts en soutien aux familles, pour la période allant de la préparentalité à la parentalité d’adolescents, et qui s’adressent aux parents de l’ensemble du Canada, y compris ceux qui sont membres des communautés autochtones et des 2SITLGBQ+ ainsi que les nouveaux arrivants.

La rencontre de ce groupe d’experts a été organisée par la Division du développement social inclusif du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), et a permis à des experts de disciplines variées du monde entier de se réunir virtuellement afin de discuter des conséquences de la COVID-19, d’évaluer les progrès réalisés et les questions émergentes en lien avec la parentalité et l’éducation, et de planifier les célébrations imminentes du 30e anniversaire de l’Année internationale de la famille (AIF).

Familles « en sécurité à la maison » : La pandémie de COVID 19 et la parentalité au Canada

Nora Spinks, Sara MacNaull, Jennifer Kaddatz

Vers la fin de 2019, la nouvelle liée à l’apparition du nouveau coronavirus (COVID‑19) commençait à se répandre partout dans le monde. À l’instar de nombreux autres pays, le Canada commençait alors à envisager la possibilité, pendant des semaines, voire des mois, que les familles soient tenues de vivre en isolement chez elles, que les horaires scolaires et professionnels subissent des changements, et que des répercussions inconnues affectent le bien-être des familles ainsi que les liens qui les unissent.

En 2020, au cœur de la pandémie de COVID-19, les citoyens du monde entier apprennent à composer avec de nouveaux modes de vie et à s’y adapter tout en demeurant « en sécurité à la maison ». Depuis le 10 mars 2020, les Canadiens s’efforcent de respecter les directives de distanciation physique et sociale mises de l’avant par nos gouvernements et établies sur les recommandations des responsables de la santé publique. Au cours des trois derniers mois, nombre de parents ont dû exercer leur rôle dans un contexte de grande incertitude et d’imprévisibilité, et ce, tout en assumant leurs engagements professionnels, leurs responsabilités de soins à la maison et à l’extérieur du foyer, et l’éducation à domicile des enfants de tous âges. Malgré l’impossibilité de planifier et l’incertitude par rapport aux semaines et aux mois à venir, la plupart des familles maintiennent une bonne santé physique et mentale en prenant soin les uns des autres et en traversant la tempête avec leurs voisins et leurs communautés à distance.

En cette période sans précédent, l’Institut Vanier de la famille a réorienté son approche afin d’œuvrer à comprendre les familles au Canada en ce contexte marqué par des changements radicaux sur les plans socioéconomique et environnemental. Les activités quotidiennes des individus et des familles au Canada, leurs réflexions, leurs sentiments et leurs occupations sont tout autant de facteurs importants à considérer et à saisir à court, à moyen et à long termes.

C’est dans ce contexte que des représentants de l’Institut Vanier ont cofondé le Réseau COVID‑19 sur les impacts sociaux, un groupe multidisciplinaire composé d’éminents experts canadiens ainsi que de certains de leurs homologues internationaux. Le Réseau a déterminé des enjeux importants, des indicateurs clés ainsi que des données sociodémographiques pertinentes qui permettront de formuler des réponses fondées sur des données probantes concernant les dimensions socioéconomiques de la crise de la COVID-19 au Canada. Par ailleurs, afin de bien cerner la réalité des familles pendant la pandémie, l’Institut Vanier a mobilisé à l’interne les connaissances provenant d’autres sources disponibles, notamment des données quantitatives d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, comme Statistique Canada et UNICEF Canada, ainsi que des renseignements qualitatifs fournis par des individus, des familles et des organismes de partout au pays. L’analyse de ces résultats a permis de mettre en lumière les caractéristiques de la vie de famille avant et durant la pandémie, donnant un aperçu de ce que les Canadiens craignent et de ce qu’ils sont impatients de faire une fois que les mesures de santé publique seront levées.

Conformément à ses principes fondamentaux, l’Institut Vanier honore et respecte les points de vue des diverses familles en adoptant une perspective familiale et une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), lorsque c’est possible1. En examinant l’impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que l’ensemble « des coûts et des conséquences » qui y sont associés, y compris les modèles de fécondité, les responsabilités parentales, les relations familiales, la dynamique familiale et le bien-être de la famille, l’Institut mobilise les connaissances de ceux qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles. Il vise à favoriser une prise de décisions éclairées et fondées sur des données probantes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes destinés à toutes les familles au Canada.

L’expérience de la pandémie de COVID-19 au Canada

Au 31 mai 2020, 1,6 million de personnes avaient subi un test de dépistage de la COVID-19 au Canada (soit environ 4,5 % de l’ensemble de la population). Parmi celles-ci, 5 % étaient infectées par le virus, et 8 % en sont décédées2. Les aînés se trouvant dans des établissements de soins de longue durée qui sont décédés de la COVID-19 représentent environ 82 % de l’ensemble des décès reliés au virus3.

Dans cette pandémie, les familles ressemblent à tout autre « système » : leurs forces et leurs faiblesses sont magnifiées, amplifiées et intensifiées au fur et à mesure qu’elles adaptent leurs relations, leurs interactions et leurs comportements aux changements de routine, d’habitudes et de réalité. Les liens familiaux, le bien-être de la famille et la réalité des jeunes ont tous été profondément affectés par la situation.

LES LIENS FAMILIAUX

- Environ 8 adultes sur 10 (de 18 ans et plus) mariés ou vivant en union libre ont déclaré qu’eux et leur conjoint se soutenaient mutuellement depuis le début de la pandémie de COVID‑19 (figure 1). Ce pourcentage ne varie que légèrement pour ceux qui ont des enfants ou des adolescents à la maison (77 %), comparativement à ceux qui ne comptent pas d’enfant de moins de 18 ans au sein de leur ménage (82 %)4.

- Moins de 2 adultes sur 10 qui entretiennent une relation sérieuse ont affirmé se disputer davantage depuis le début de la pandémie (figure 1)5.

- Six parents sur 10 ont affirmé passer plus de temps à discuter avec leurs enfants qu’ils ne le faisaient avant le début du confinement6.

- Dans les ménages comprenant de jeunes enfants à la maison, les adultes étaient près de deux fois plus susceptibles d’avoir augmenté le temps consacré à créer de l’art, de l’artisanat ou de la musique que ceux qui n’avaient pas d’enfants ni d’adolescents à la maison7.

En revanche…

- Le tiers des adultes se sont dits très ou extrêmement inquiets à propos des tensions familiales engendrées par le confinement9.

- 10 % des femmes et 6 % des hommes étaient très ou extrêmement préoccupés par la possibilité de violence à la maison10, 11.

- Environ 1 Canadien sur 5 avait des proches aînés vivant dans un foyer ou un établissement de soins et, parmi eux, 92 % des femmes et 78 % des hommes se disaient très ou assez préoccupés pour leur santé12.

LE BIEN-ÊTRE DE LA FAMILLE

- Dans la cadre d’un sondage en production collective (crowdsourcing) mené par Statistique Canada du 24 avril au 11 mai 2020, plus des trois quarts des participants ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente (46 %) ou encore bonne (31 %) pendant la pandémie13.

- Près de la moitié (48 %) des participants à une initiative d’approche participative de Statistique Canada ont déclaré que leur santé mentale était « à peu près identique », « un peu mieux » ou « beaucoup mieux » qu’elle ne l’était avant le début de la pandémie14.

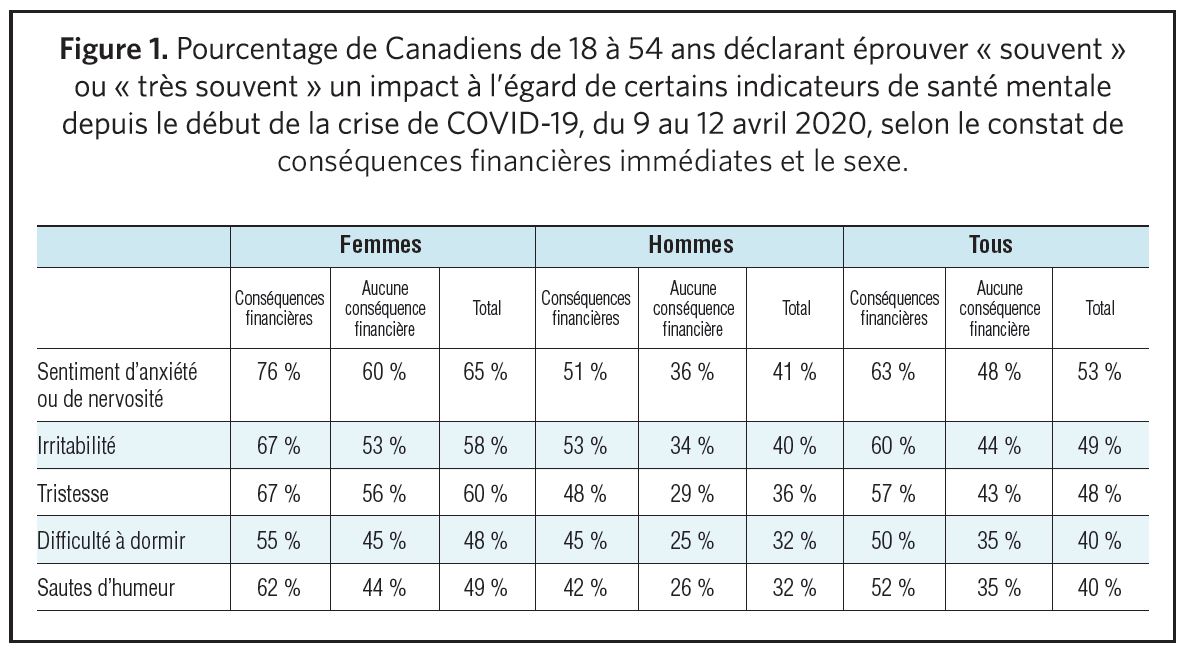

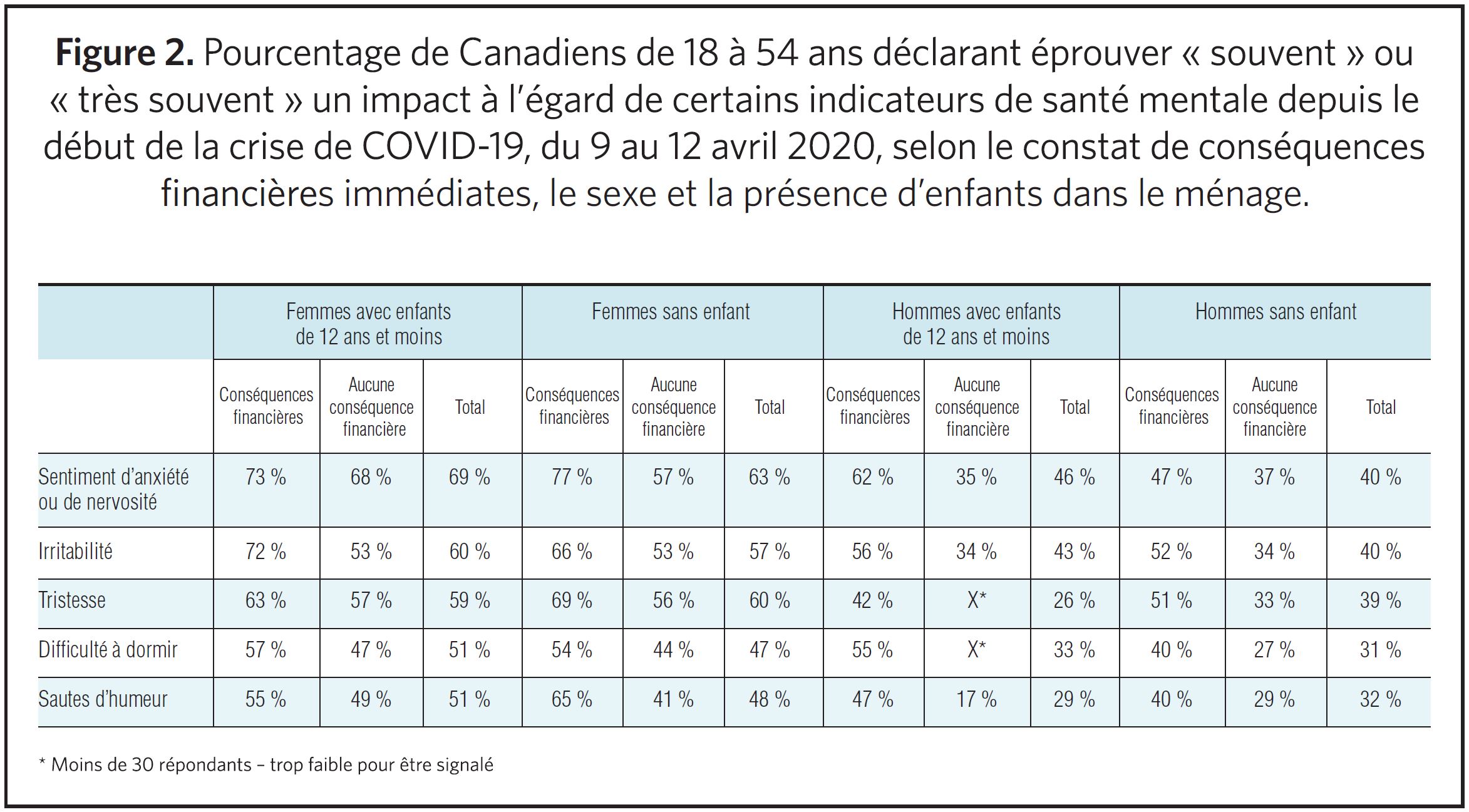

- Environ la moitié des adultes ont dit se sentir anxieux, nerveux ou tristes « très souvent » ou « souvent » depuis le début de la crise sanitaire15.

- Parmi tous les groupes d’âge et dans toutes les semaines de sondage, les femmes ont exprimé une crainte plus vive que les hommes à l’idée de contracter le virus ou qu’une personne de leur famille immédiate le contracte (figure 2)16.

- Les Canadiens craignaient davantage qu’un proche contracte la COVID-19 qu’ils ne craignaient la contracter eux-mêmes. Voici le pourcentage des adultes qui ressentaient « beaucoup » ou « énormément » d’inquiétude concernant :

- leur propre santé: 36 %

- la santé d’un membre de leur ménage : 54 %

- la santé des personnes vulnérables : 79 %

- le risque d’engorger le système de santé : 84 %18, 19

- Plus de 4 adultes sur 10 vivant avec des enfants de moins de 18 ans à la maison ont affirmé avoir éprouvé « très souvent » ou « souvent » de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie20.

- Lorsqu’on leur a demandé de décrire leur principal état d’esprit au cours des dernières semaines, les Canadiens étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils étaient inquiets (44 %), anxieux (41 %) et qu’ils s’ennuyaient (30 %); pas moins du tiers (34 %) ont aussi indiqué qu’ils se sentaient « reconnaissants »21.

- Les femmes étaient considérablement plus susceptibles que les hommes d’indiquer ressentir de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse ou de l’irritabilité ou avoir de la difficulté à dormir pendant la pandémie22.

- Tous groupes d’âge confondus, les adultes ont continué de faire de l’exercice pendant la pandémie, alors que les deux tiers des adultes de 18 à 34 ans ont affirmé faire de l’exercice aussi souvent ou même plus souvent pendant la pandémie qu’ils n’en faisaient avant qu’elle débute. Les proportions étaient semblables chez les adultes de 35 à 54 ans (62 %) ainsi que chez les 55 ans et plus (65 %)23.

- Les jeunes adultes (de 15 à 49 ans) étaient plus susceptibles de signaler une consommation accrue de malbouffe que les adultes plus âgés24.

- Les banques alimentaires ont connu une augmentation moyenne de 20 % de leur demande. Certaines banques alimentaires locales, comme celles de Toronto, en Ontario, ont enregistré des hausses atteignant 50 %25.

- Parmi les personnes de 15 ans et plus, 9 personnes sur 10 ont indiqué que la pandémie n’avait pas eu d’effet sur leur consommation de produits du tabac ou de cannabis26. Un peu moins de 8 personnes sur 10 ont affirmé que la pandémie n’avait pas affecté leurs habitudes de consommation d’alcool27.

RÉALITÉ DES ADOLESCENTS

- Les jeunes de 12 à 19 ans ont indiqué avoir obtenu la plupart des renseignements sur la COVID‑19 et les mesures de santé publique de leurs parents28.

- Les adolescents de 15 à 17 ans ont éprouvé plus d’anxiété que ceux de 12 à 14 ans29.

- Parmi les adolescents de 15 à 17 ans, 50 % ont indiqué que la pandémie avait eu « beaucoup » ou « assez » d’effets négatifs sur leur santé mentale, par rapport à 34 % chez les adolescents de 12 à 14 ans. Près de 4 adolescents sur 10 âgés de 12 à 17 ans ont signalé « beaucoup » ou « assez » d’effets négatifs sur leur santé physique30.

- Pendant le confinement, ce qui a le plus manqué à environ la moitié des enfants et des adolescents, tous groupes d’âges confondus, est leurs amis31.

- Bien que 75 % des adolescents aient déclaré avoir continué leurs travaux scolaires malgré l’isolement, nombre d’entre eux ont affirmé avoir manqué de motivation (60 %) et ne pas avoir aimé ce fonctionnement (57 %) (c.-à-d. l’apprentissage en ligne ou les cours virtuels)32.

- De nombreux jeunes ont dit faire plus de travaux ménagers et assumer davantage de tâches pendant la pandémie33.

- Les adolescents plus âgés (de 15 à 17 ans) avaient plus de difficulté à dormir, se sentaient plus anxieux ou nerveux, tristes et irritables. Les adolescents plus jeunes (de 12 à 14 ans) étaient plus susceptibles de se sentir heureux que les plus vieux (figure 3)34.

Réponse à la pandémie de COVID-19 au Canada

Depuis mars 2020, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ont instauré une variété de prestations, de crédits, de programmes, d’initiatives et de fonds visant à soutenir les familles de partout au Canada. Ces nouvelles ressources ont pour but de compenser, d’atténuer ou de réduire les répercussions financières de la COVID-19 subies par les familles dans cette période d’incertitude. On retrouve notamment les mesures suivantes :

AUGMENTATION TEMPORAIRE DE L’ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS (ACE)

L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un versement mensuel non imposable fait aux familles admissibles afin de les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Le montant du versement varie en fonction du nombre d’enfants, de l’âge des enfants, de l’état matrimonial et du revenu familial net indiqué sur la déclaration d’impôts de l’année précédente. L’ACE peut inclure la Prestation pour enfants handicapés ainsi que tous les programmes connexes offerts par le gouvernement provincial ou territorial36.

Pour les familles qui bénéficient déjà de l’ACE, un montant supplémentaire de 300 $ par enfant a été ajouté à l’allocation en mai 2020. Par exemple, une famille ayant deux enfants aura reçu 600 $ en plus de son versement mensuel habituel de l’ACE, qui pouvait atteindre une somme maximale de 553,25 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et de 466,83 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans37, 38.

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE (PCU)

En avril 2020, le gouvernement fédéral du Canada a instauré la Prestation canadienne d’urgence (PCU) afin de soutenir les travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19.

La PCU verse 2 000 $ à chaque période de quatre semaines aux travailleurs qui ont perdu leur revenu en raison de la pandémie. Y sont admissibles les adultes qui ont perdu leur emploi ou qui sont malades, en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne qui a contracté la COVID-19. Elle s’applique aux salariés, aux travailleurs contractuels et aux travailleurs indépendants qui ne sont pas en mesure de travailler. La prestation permet également aux travailleurs de gagner jusqu’à 1 000 $ par mois tout en percevant la PCU39.

En raison de la fermeture des écoles et des services de garde de l’ensemble du Canada, la PCU est offerte aux parents qui travaillent et qui doivent rester à la maison sans rémunération afin de s’occuper de leurs enfants jusqu’à ce que les écoles et les services de garde puissent rouvrir et accueillir à nouveau les enfants de tous âges en toute sécurité.

Au début du mois de mai 2020, plus de 7 millions de Canadiens avaient présenté une demande pour bénéficier de la PCU depuis son entrée en vigueur40.

REPORT DES PAIEMENTS HYPOTHÉCAIRES

Les propriétaires de partout au Canada qui sont confrontés à des difficultés financières en raison d’une perte de travail ou d’une baisse de revenus pendant la pandémie peuvent être admissibles à un report de paiements hypothécaires pouvant aller jusqu’à six mois.

Le report de paiement constitue une entente conclue entre les propriétaires et leur prêteur hypothécaire, qui comprend une suspension de tout paiement hypothécaire pendant une période déterminée41.

CRÉDIT SPÉCIAL POUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

Le crédit pour la taxe sur les produits et services est un versement trimestriel non imposable qui aide les particuliers et les familles ayant un revenu faible ou modeste à compenser la totalité ou une partie de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH) qu’ils paient42.

En avril 2020, le gouvernement fédéral a offert un paiement spécial unique à ceux qui bénéficient du crédit pour la taxe sur les produits et services. La prestation supplémentaire moyenne s’élevait à près de 400 $ pour les personnes seules et à près de 600 $ pour les couples43.

COMPLÉMENT SALARIAL TEMPORAIRE POUR LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS À FAIBLE REVENU

Le gouvernement fédéral dispense un soutien de 3 milliards de dollars afin d’augmenter le salaire des travailleurs essentiels à faible revenu. Ces travailleurs essentiels (qui peuvent varier selon la province ou le territoire) peuvent inclure des professionnels de la santé, des employés d’établissements de soins de longue durée et des employés d’épicerie.

Chaque province ou territoire est responsable de déterminer quels travailleurs sont admissibles à ce soutien et le montant qu’ils percevront44.

EMERGENCY RELIEF SUPPORT FUND FOR PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (FONDS D’AIDE D’URGENCE POUR LES PARENTS D’ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS) (Province de la Colombie‑Britannique)

Afin de soutenir les parents d’enfants ayant des besoins particuliers pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé un nouveau fonds d’aide d’urgence. Le fonds fournira un paiement direct de 225 $ par mois aux familles admissibles entre les mois d’avril et de juin 2020 (pendant trois mois).

Le paiement peut être utilisé pour se procurer de l’aide afin d’atténuer le stress, notamment de l’aide pour la préparation des repas et l’achat de produits alimentaires; des services d’aide familiale; ou des services d’aide et/ou de counseling pour les aidants, que ce soit en ligne ou par téléphone45.

FONDS DE SOUTIEN DU REVENU POUR RÉPONDRE À LA COVID-19 (Province de l’Île-du-Prince-Édouard)

En avril 2020, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé un soutien financier destiné aux personnes dont le revenu a été affecté directement par l’état d’urgence de santé publique, ainsi que par les mesures supplémentaires visant à assurer la sécurité des résidents.

Le Fonds de soutien du revenu pour répondre à la COVID-19 aidera les personnes à combler l’écart entre leur perte de revenu et les prestations d’assurance-emploi (AE) ou la prestation d’urgence du Canada (PCU) en fournissant un montant forfaitaire unique imposable de 750 $46.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES (Province de l’Ontario)

En avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une aide financière directe pour les parents alors que les écoles et les centres de services de garde de l’Ontario étaient fermés en raison de la pandémie de COVID-19.

Le nouveau programme de soutien aux familles offre un versement unique de 200 $ par enfant de 0 à 12 ans et de 250 $ pour les enfants de 0 à 21 ans ayant des besoins particuliers47.

PRESTATION D’URGENCE POUR LES CLIENTS INSCRITS À L’AIDE AU REVENU (Territoires du Nord-Ouest)

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fourni une prestation d’urgence unique aux clients inscrits à l’aide au revenu en mars 2020, afin de les aider à s’approvisionner en nourriture et en produits de nettoyage pour 14 jours, selon les stocks des magasins.

Le programme d’aide au revenu est conçu pour les résidents de 19 ans et plus dont les besoins sont plus importants que leur revenu. La prestation d’urgence reçue par les particuliers s’élevait à 500 $ et celle des familles, à 1 000 $48.

La parentalité au Canada : les priorités, les politiques, les programmes et les ressources du gouvernement

Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones appuient les parents canadiens de nombreuses façons. En plus des mesures de soutien instaurées pour aider les familles pendant la pandémie de COVID-19 décrites dans la section précédente, voici une sélection de priorités, de politiques, de ressources et de programmes actuels qui existaient avant la pandémie :

APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS