Aperçu des statistiques relatives aux familles noires au Canada

Topic : données démographiques

Nicole Denier

Nicole Denier est sociologue et se spécialise dans le travail, les marchés du travail et les inégalités. Elle a dirigé des projets primés sur les liens entre la diversité familiale et les inégalités sur le plan économique, notamment des recherches sur le bien-être économique des personnes 2ELGBTQI+ au Canada et des immigrantes et immigrants en Amérique du Nord. Nicole est actuellement professeure agrégée en sociologie à l’Université de l’Alberta. Elle est codirectrice du programme de bourses pour les personnes en début de carrière du Work and Family Researchers Network et fait partie des comités de rédaction des revues Canadian Studies in Population et Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie.

Simona Bignami

Simona Bignami est démographe et se spécialise dans les méthodes quantitatives et l’étude des dynamiques familiales. Elle porte un intérêt général à la relation entre l’influence sociale, la dynamique familiale et les conséquences et les comportements sur le plan démographique, ainsi qu’à la mesure dans laquelle les données empiriques permettent de comprendre cette relation. Ses travaux les plus récents s’attardent aux dynamiques familiales des personnes migrantes et des minorités ethniques, avec l’objectif d’améliorer leur évaluation à l’aide de données et de méthodes novatrices, en plus de mieux comprendre leurs répercussions sur les plans démographique et sanitaire. Ses recherches sur ces thèmes s’inscrivent dans une perspective comparative, allant des pays en développement aux pays développés. Bien que ses travaux soient principalement quantitatifs, elle a acquis une expérience dans la collecte de données d’enquête auprès de ménages, ainsi que dans la réalisation d’entretiens qualitatifs et l’organisation de groupes de discussion dans divers contextes.

Maude Pugliese

Maude Pugliese est professeure agrégée à l’Institut national de la recherche scientifique (Université du Québec) au sein du programme en études des populations et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en expériences financières des familles et inégalités de patrimoine. Elle est également directrice scientifique du Partenariat de recherche Familles en mouvance, qui regroupe des dizaines de personnes engagées dans la recherche et la pratique afin d’étudier les changements qu’ont connus les familles et leurs répercussions au Québec. Maude est également directrice de l’Observatoire des réalités familiales du Québec/Famili@, un organisme de mobilisation des connaissances qui s’emploie à diffuser les recherches les plus récentes sur les questions familiales au Québec, en des termes accessibles à un large public. Ses travaux de recherche actuels portent sur la transmission intergénérationnelle du patrimoine et des pratiques de gestion des finances, les inégalités de genre en matière d’actifs et de dettes, ainsi que sur l’influence des nouveaux régimes intimes (séparation, remariage, cohabitation, polyamour, etc.) sur les idéaux et les tendances quant à l’accumulation de richesses.

Andrea Doucet

Andrea Doucet est titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) sur l’égalité entre les sexes, le travail et les soins, professeure de sociologie et d’études sur les femmes et le genre à l’Université Brock, et professeure associée à la fois à l’Université Carleton et à l’Université de Victoria (Canada). Elle a publié de nombreux ouvrages sur les politiques soins/travail, les politiques en matière de congé parental, la paternité et les soins, la division entre les sexes et le travail rémunéré et non rémunéré des parents. Elle est l’autrice de deux éditions du livre primé Do Men Mother? (Presses de l’Université de Toronto, 2006, 2018), coautrice de deux éditions du livre Gender Relations : Intersectionality and Social Change (Oxford, 2008, 2017), et coéditrice du livre Thinking Ecologically, Thinking Responsibly: The Legacies of Lorraine Code (SUNY, 2021). Elle écrit actuellement sur les soins socio-écologiques et les liens entre les congés parentaux, les congés liés aux soins et les services de base universels. Parmi ses récentes collaborations de recherche, elle a notamment participé à un projet sur l’expérience de la maternité chez les jeunes Noires avec Sadie Goddard-Durant et divers organismes communautaires canadiens; à un projet axé sur les approches féministe, écologique et autochtone en matière d’éthique de soins et de travail de soin, avec Eva Jewell et Vanessa Watts; ainsi qu’à un projet sur l’inclusion et l’exclusion sociales dans les politiques de congé parental, avec Sophie Mathieu et Lindsey McKay. Elle est directrice de projet et chercheuse principale du Programme canadien de partenariats de recherche du CRSH, Réinventer les politiques soins/travail, et co-coordinatrice du International Network on Leave Policies and Research.

Donna S. Lero

Donna S. Lero est professeure émérite et titulaire de la première Chaire Jarislowsky sur les familles et le travail à l’Université de Guelph, où elle a cofondé le Centre pour les familles, le travail et le bien-être. Elle mène des recherches dans les domaines des politiques sociales, du travail et de la famille, et de la prestation de soins. Ses projets actuels portent sur l’emploi maternel et les modes de garde des enfants, les politiques en matière de congé parental, et l’incapacité et l’emploi. Elle participe également au projet Inclusive Early Childhood Service System (IECSS) ainsi qu’au projet du CRSH, Réinventer les politiques soins/travail.

Liv Mendelsohn

Liv Mendelsohn, M.A., M.Ed., est directrice générale du Centre canadien d’excellence pour les aidants, où elle dirige des initiatives en matière d’innovation, de recherche, de politiques et de programmes visant à soutenir les personnes aidantes et les prestataires de soins au Canada. Leader visionnaire comptant plus de 15 ans d’expérience dans le secteur à but non lucratif, Liv est aidante depuis fort longtemps et vit elle-même avec un handicap. Son expérience en tant que membre de la « génération sandwich » alimente son aspiration envers la création d’un mouvement pour les personnes aidantes au Canada afin de changer la façon dont la prestation de soins est perçue, valorisée et soutenue.

Au cours de sa carrière, Liv a fondé et dirigé plusieurs organismes axés sur l’incapacité et la prestation de soins, notamment le Wagner Green Centre for Accessibility and Inclusion ainsi que le festival du film de Toronto ReelAbilities. Liv est présidente du comité consultatif sur l’accessibilité de la Ville de Toronto. Elle a reçu le Prix pour l’équité décerné par la Ville de Toronto et a été reconnue pour son leadership par la University College, l’Université de Toronto, l’organisme Enfants avenir Ontario et les centres communautaires juifs d’Amérique du Nord. Liv est agrégée supérieure de recherche au Massey College et diplômée du Mandel Institute for Non-Profit Leadership ainsi que du programme de bourses DiverseCity de la CivicAction Leadership Foundation.

À propos de l’organisme : Le Centre canadien d’excellence pour les aidants appuie et habilite les personnes aidantes et les prestataires de soins, favorise l’avancement des connaissances et la capacité d’agir dans le domaine des soins, et plaide en faveur de politiques sociales efficaces et visionnaires, tout en privilégiant une approche qui se veut à l’écoute des personnes ayant une incapacité. Notre expertise et nos connaissances, tirées des expériences vécues des personnes aidantes et des prestataires de soins, nous aident à faire campagne pour de meilleurs systèmes et un changement durable. Nous sommes plus qu’un simple bailleur de fonds; nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos bénéficiaires pour atteindre des objectifs communs.

Susan Prentice

Susan Prentice est professeure du programme d’études gouvernementales Duff Roblin à l’Université du Manitoba, où elle enseigne la sociologie. Elle se spécialise dans les politiques familiales, et plus particulièrement dans les politiques liées à la garde des enfants. Elle a publié de nombreux travaux sur les politiques familiales et liées à la garde des enfants, dont les plus récents sont accessibles sur sa page de profil de l’UM. Elle donne des cours sur les politiques familiales aux premier et deuxième cycles universitaires. Susan travaille en étroite collaboration avec des groupes provinciaux et nationaux qui font la promotion des services de garde et est membre du comité de direction de la Child Care Coalition of Manitoba.

Yue Qian

Yue Qian (prononcé Yew-ay Chian) est professeure agrégée en sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. Elle a obtenu son doctorat en sociologie à la Ohio State University. Ses recherches portent sur le genre, la famille et le travail, et les inégalités dans une perspective mondiale, et mettent particulièrement l’accent sur l’Amérique du Nord et l’Extrême-Orient.

Diane-Gabrielle Tremblay

Diane-Gabrielle Tremblay est professeure d’économie et de sociologie du travail, ainsi que de gestion des ressources humaines à l’Université TÉLUQ (Université du Québec). Elle a été nommée présidente de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir en 2002 et directrice de l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) sur la gestion des âges et des temps sociaux en 2009 (www.teluq.ca/aruc-gats). Elle a été nommée Membre de la Société royale du Canada (MSRC) ainsi que du Centre d’excellence de l’Université du Québec, en reconnaissance de la qualité de ses recherches et de ses publications. Ses travaux portent sur la conciliation travail-famille, l’organisation du travail (télétravail, cotravail) et l’aménagement du temps de travail. Diane-Gabrielle a publié de nombreux ouvrages, dont un manuel sur l’économie du travail, un manuel de sociologie du travail, trois livres sur le temps de travail et la conciliation travail-famille, ainsi que des articles dans diverses revues internationales.

Shelley Clark

Shelley Clark, démographe et professeure lauréate du prix James-McGill en sociologie, mène des recherches sur le genre, la santé, les dynamiques familiales et les périodes transitoires de la vie. Après avoir obtenu son doctorat à la Princeton University en 1999, Shelley a travaillé à titre d’adjointe de programme du Population Council à New York (1999-2002) et de professeure adjointe à la Harris School of Public Policy de la University of Chicago (2002-2006). À l’été 2006, elle a intégré le Département de sociologie de l’Université McGill, où elle est devenue en 2012 la directrice fondatrice du Centre de recherche sur la dynamique des populations. Une grande partie de ses recherches au cours des 20 dernières années se sont intéressées à la manière dont les adolescentes et adolescents d’Afrique subsaharienne effectuent leurs principales transitions vers l’âge adulte alors qu’il y sévit une épidémie persistante de VIH/sida. D’autres travaux ont permis de mettre en relief les vulnérabilités sociales, économiques et sanitaires des mères célibataires et de leurs enfants en Afrique subsaharienne. Récemment, Shelley s’est lancée dans un nouveau programme de recherche visant à évaluer les inégalités entre les régions rurales et urbaines ainsi que les dynamiques familiales aux États-Unis et au Canada. Ses découvertes soulignent la diversité des structures familiales dans les régions rurales ainsi que les conséquences d’un accès limité à la contraception sur la fécondité et la santé reproductive des femmes de ces régions.

Isabel Côté

Isabel Côté est professeure titulaire au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux, ainsi que membre du partenariat Familles en mouvance et du Réseau québécois en études féministes (RéQEF). Son programme de recherche a pour but de favoriser une compréhension globale de la procréation pour autrui, en croisant le regard de l’ensemble des parties, à savoir les parents, les donneuses et donneurs, les mères porteuses, les enfants ainsi conçu·es et les familles élargies. Appuyés sur des méthodologies qualitatives novatrices, ses travaux conjuguent les apports théoriques de la sociologie de la famille, de l’anthropologie de la parenté et des études féministes et LGBTQ, en plus de revisiter les réalités familiales contemporaines. De manière innovante, ses travaux positionnent les enfants comme des acteurs à part entière dans la construction des connaissances relatives aux familles issues de la procréation pour autrui. Enfin, ses conclusions de recherche fournissent des informations basées sur des données empiriques utiles au débat social entourant les questions soulevées par la procréation pour autrui, tout en suggérant des pistes d’action en vue de mieux soutenir le bien-être des personnes concernées.

Document d’information : Évolution et diversité des familles au Canada

Aperçu de la diversité et de l’évolution des familles au Canada

Rapport des Nations Unies : Liens entre l’évolution démographique, la migration et l’urbanisation au Canada : Conséquences en matière de politiques

Aperçu des conséquences en matière de politiques liées à l’évolution démographique, à la migration et à l’urbanisation au Canada

Le taux de fécondité au Canada a atteint (un autre) creux record en 2022

De nouvelles données montrent que le taux de fécondité au Canada a atteint un nouveau creux record.

Donner un sens à la mesure : La diversité de genre et les familles au Canada

Aperçu des changements apportés au recensement qui permettent d’enrichir notre portrait de la diversité

Tendances en matière de migration et d’urbanisation en lien avec le bien-être des familles au Canada : Regard sur l’incapacité et les questions autochtones

Rapport réalisé en vue de la réunion d’un groupe d’experts sur les mégatendances et les familles

Fiche infographique : Qui sont les aidants en emploi au Canada?

Le Programme de recherche sur les politiques et les pratiques relatives au vieillissement publie de nouvelles données sur les aidants en emploi.

Entretien : Rachel Margolis à propos du divorce au Canada

Rachel Margolis nous fait part de ses réflexions sur les nouvelles données relatives au divorce au Canada.

Recensement 2021 : Les générations et le vieillissement de la population au Canada

Les publications du Recensement 2021 de Statistique Canada offrent une perspective générationnelle sur le vieillissement de la population.

Entretien : Nora Galbraith à propos des tendances en matière de divorce au Canada

Nora Galbraith de Statistique Canada commente les nouvelles données sur le divorce au Canada.

Le divorce au Canada : L’évolution de deux tendances

Nathan Battams présente de nouvelles données de recherche sur les tendances en matière de divorce au Canada au cours des 30 dernières années.

Ligne du temps : Les familles au Canada depuis 50 ans (1971-2021)

Grâce à notre nouvelle ligne du temps, découvrez comment les familles et la réalité familiale ont évolué au Canada depuis 50 ans!

Donner un sens à la mesure : Portrait de la diversité des couples au Canada

Kathya Aathavan mesure la diversité croissante des relations de couple au Canada.

Entretien avec Rachel Margolis sur les tendances en matière de divorce au Canada

Nathan Battams

Téléchargez Entretien avec Rachel Margolis sur les tendances en matière de divorce au Canada

(10 février 2020) Les familles canadiennes ont considérablement évolué au fil des générations, et ce fut également le cas pour les modèles d’union (p. ex. : le mariage, la vie en union libre) et de désunion (p. ex. : la séparation et le divorce) qui touchent les familles et leur bien-être. Bien qu’un nombre de plus en plus important de recherches sur la famille documentent l’impact que le divorce peut avoir sur les individus et leur famille, notre compréhension de cette évolution a été grandement affectée par le manque de données statistiques sur l’état civil accessibles au public au cours de la dernière décennie au Canada.

Rachel Margolis, Ph. D., professeure agrégée au sein du Département de sociologie de l’Université Western Ontario et panéliste lors de la Conférence sur les familles au Canada 2019, s’est entretenue avec Nathan Battams, gestionnaire des communications de l’Institut Vanier, afin de discuter de l’évolution du paysage des données au Canada, un sujet qu’elle évoque dans sa récente étude publiée dans Demographic Research portant sur les récentes tendances en matière de divorce et l’utilisation des données administratives pour combler le manque de données sur le divorce.

Parlez-moi de votre dernière étude sur le divorce au Canada, et de ce qui vous a amenée à traiter du sujet…

Cette étude, qui a été financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), porte sur un problème auquel je réfléchis depuis longtemps déjà. Au fil des ans, pendant que je me consacrais à mon étude tout en enseignant la démographie, j’ai souvent été confrontée au fait que nous ne disposons plus de mesures nationales sur le mariage et le divorce au Canada depuis 2008, l’année où Statistique Canada a cessé d’analyser et de recueillir les données statistiques sur l’état civil. Mes collaborateurs, Youjin Choi, Feng Hou et Michael Haan, ont tous collaboré avec moi à ce projet afin d’en apprendre davantage sur les récents changements en matière de divorce.

La véritable motivation pour mener cette étude était d’approfondir notre compréhension des changements démographiques au Canada.

C’est un enjeu important, car les données sur le mariage et le divorce fournissent des mesures importantes et uniques pour l’étude des familles et de la vie de famille. Ces données permettent de comprendre les tendances en matière de fécondité, car les unions formelles sont le contexte dans lequel naissent la plupart des bébés. Ces données permettent également de comprendre les finances familiales, puisque les unions formelles sont le moteur de l’accumulation de richesses, et elles peuvent d’ailleurs nous en apprendre beaucoup sur les ressources et les dispositions familiales, comme le logement et la prestation de soins. La véritable motivation pour mener cette étude était d’approfondir notre compréhension des changements démographiques au Canada.

Par le passé, les renseignements sur le mariage et le divorce au Canada étaient recueillis et gérés par un système qui s’appelait Statistiques de l’état civil. La plupart des pays disposent de statistiques de l’état civil, sous une forme ou une autre, qui servent à recueillir des données démographiques sur des sujets comme le mariage, le divorce, les naissances et les décès, bien que certains pays aient récemment délaissé ce mode de collecte de données pour explorer d’autres stratégies. Aux États-Unis, le National Center for Health Statistics (NCHS) a cessé de collecter des données sur le divorce et le mariage en 1996, lorsque l’on a constaté qu’il était possible de recueillir de telles données plus facilement et de façon moins coûteuse par le biais d’enquêtes, que l’on utilise maintenant pour collecter des renseignements sur les taux de mariage et de divorce.

Et bien que Statistique Canada n’ait publié aucunes données sur les tendances en matière de mariage et de divorce depuis 2008, aucune autre source de données n’a été instaurée, contrairement à ce qui a été fait aux États-Unis. La décision de cesser la publication de ces données a été prise pour diverses raisons, notamment des contraintes budgétaires, certains problèmes liés à la compatibilité des données entre les provinces et territoires, ainsi qu’une sous-utilisation de ces donnée en ligne. Mais en l’absence de toute autre source, le Canada ne dispose d’aucunes données sur le mariage et le divorce depuis une décennie.

La première carence en matière de données que cette étude a cherché à combler était de savoir si d’autres types de données pouvaient répondre à ce manque. Bien que certains chercheurs aient déjà utilisé des données administratives pour étudier l’effet des changements d’état civil dans d’autres domaines, nous n’avons pas vraiment évalué la qualité de ces mesures à l’égard du divorce1.

Deuxièmement, nous ne disposons d’aucunes données nationales sur l’évolution du taux de divorce au Canada depuis la fin de la collecte des données statistiques sur l’état civil en 2008. Depuis, la recherche sur le divorce au Canada repose sur les renseignements relatifs à l’état matrimonial ou conjugal actuel des individus, ce qui ne permet pas d’obtenir le taux de divorce. Il est important de suivre ce dernier, car il est très évocateur de l’évolution de la situation au fil du temps. L’état matrimonial actuel n’est pas un indicateur efficace de divorce, car plusieurs personnes qui divorcent finissent par établir une nouvelle union ou se remarier. Notre étude a utilisé des données administratives anonymes tirées des dossiers fiscaux pour parvenir à estimer le taux de divorce – et c’est la première à le faire.

Une troisième lacune est que nous ne disposons pas d’information sur l’évolution de la courbe des âges reliée au divorce au Canada depuis 2008. Nous savons toutefois que des changements importants se produisent dans des pays comparables au nôtre, comme les États-Unis, et d’autres pays d’Europe. Nous savons que le taux de divorce chez les 50 ans et plus – que l’on qualifie souvent de « divorce gris » – a doublé aux États-Unis au cours des années 1990 et 2000. Plusieurs raisons expliquent la situation, mais il est probable que les tendances qui se dessinent au sein de la génération américaine du baby-boom s’appliquent également à cette même génération au Canada. Mais, en l’absence de données, nous ne pouvons pas confirmer si le Canada a également connu une « révolution du divorce gris ».

Qu’est-ce que votre étude a permis de constater à l’égard du divorce au Canada?

D’abord, nous avons constaté qu’il était possible de mesurer, somme toute assez bien, le taux de divorce au Canada à l’aide des données administratives, en établissant une comparaison avec les données statistiques sur l’état civil d’avant 2008. En extrapolant les données pour les années suivant 2008 à l’aide de cette approche, nous observons une baisse du taux de divorce annuel entre 2009 et 2016. Au début des années 2000, le taux de divorce annuel se chiffrait à environ 10 divorces pour 1 000 femmes mariées, et il a diminué à partir de 2006, pour atteindre 6 divorces pour 1 000 femmes mariées en 2016.

Deuxièmement, nous avons observé un changement dans la répartition selon l’âge chez les personnes qui divorçaient. Au début des années 1990, la plupart des divorces au Canada étaient accordés à des personnes dans la vingtaine et la trentaine. Globalement, 51 % de tous les divorces ont été consentis à des femmes de 20 à 39 ans, 42 % à des femmes de 40 à 59 ans et seulement 7 % à des femmes de 60 ans et plus. Au cours des 20 dernières années, il est devenu plus fréquent que les divorces surviennent plus tard. Par exemple, en 2016, seulement 28 % des divorces ont été accordés à des femmes de 20 à 39 ans, 57 % à des femmes de 40 à 59 ans et 15 % à des femmes de 60 ans et plus. Le divorce est donc devenu de plus en plus courant à un âge plus avancé.

De moins en moins de gens se marient et ceux qui le font sont plus susceptibles d’appartenir à des groupes où le taux de divorce est inférieur.

Troisièmement, on a observé des changements dans le taux de divorce, autant chez les jeunes Canadiens que chez les plus âgés. Le taux de divorce chez les adultes dans la vingtaine et la trentaine a diminué d’environ 30 % au cours de la dernière décennie. Les recherches menées dans d’autres pays permettent d’expliquer la situation, à savoir que de moins en moins de gens se marient et que ceux qui le font sont plus susceptibles d’appartenir à des groupes où le taux de divorce est inférieur (les personnes très scolarisées et bénéficiant de nombreuses ressources); ils sont par conséquent moins susceptibles de divorcer dans ce groupe d’âge, et ceux qui se marient forment des mariages potentiellement plus forts que par le passé2. Même si le taux de divorce selon l’âge est plus élevé chez les jeunes femmes, il a diminué au cours de la période touchée par notre analyse.

Par ailleurs, le taux de divorce chez les personnes plus âgées au Canada a légèrement augmenté dans les années 1990 et 2000, mais pas dans les mêmes proportions qu’au cours de la « révolution du divorce gris » des États-Unis, et cette augmentation semble aujourd’hui s’être résorbée. Aux États-Unis, le taux de divorce chez les personnes de 50 ans et plus a doublé entre 1990 et 2010, passant de 4,87 à 10,05 divorces pour 1 000 personnes mariées3. Nous avons observé que l’augmentation comparable qui a eu lieu au Canada entre 1991 et 2008 passait de 4,02 à 5,17 divorces pour 1 000 personnes mariées au cours de cette période (augmentation de 25 %). Depuis 2008, nous n’avons décelé aucune nouvelle augmentation du taux de divorce chez les personnes âgées au Canada.

Le taux de divorce chez les personnes plus âgées au Canada a légèrement augmenté dans les années 1990 et 2000, mais pas dans les mêmes proportions qu’au cours de la « révolution du divorce gris » des États-Unis.

Notre quatrième constatation a été de comparer les tendances canadiennes en matière de divorce à ce qui a été observé aux États-Unis. Nous avons constaté que les tendances liées au divorce au Canada sont semblables aux tendances américaines. Le taux de divorce était relativement stable dans les années 1990 et au début des années 2000, puis il a diminué plus récemment (voir figure 1). Cependant, une différence importante est que le taux de divorce au Canada s’élève à environ la moitié de celui des États-Unis. Par exemple, pour la majeure partie des années 1990 et du début des années 2000, le taux de divorce américain se chiffrait à environ 20 divorces pour 1 000 femmes mariées, alors que le taux canadien était d’environ 10 divorces pour 1 000 femmes mariées. Plus récemment, le taux de divorce aux États-Unis s’élevait à 16,7 divorces pour 1 000 femmes mariées en 2016, et le chiffre comparable au Canada était de 6,22.

Dans l’ensemble, nous avons constaté que les données fiscales nous ont fourni des indications précieuses sur les tendances récentes en matière de divorce au Canada, ainsi que sur la possibilité d’utiliser les données administratives pour combler le manque de données sur le divorce. Cependant, nous avons également relevé des mises en garde importantes concernant la qualité des données recueillies au cours des dernières années, car le taux de couverture des personnes divorcées dans les données fiscales a diminué dans une certaine mesure (c.-à-d. que le nombre de divorces a été sous-estimé dans les données fiscales par rapport aux statistiques sur l’état civil). Cette situation pourrait s’avérer problématique, car elle pourrait nous amener à sous-estimer de plus en plus le divorce dans les données fiscales au fil du temps, et il pourrait devenir difficile de déterminer dans quelle mesure la diminution des divorces au cours des dernières années pourrait être attribuable à une diminution de la qualité des données.

En songeant à l’avenir, en tant que chercheuse sur la famille, comment compléteriez-vous la phrase « Ne serait-ce pas formidable si… »?

Afin de combler les lacunes qui existent en matière de données, le Canada et d’autres pays s’appuient de plus en plus sur les données administratives plutôt que sur les données d’enquête pour en apprendre davantage sur leur population. Il y a de nombreuses raisons à cela et ce n’est pas nécessairement négatif, mais il nous faut être attentifs aux différents problèmes qui peuvent survenir à propos de la qualité des données – et c’est ce que nous avons constaté lorsque nous avons utilisé les données fiscales pour étudier les tendances en matière de divorce.

Donc, pour répondre à cette question, je dirais « Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions ajouter des questions relatives au mariage et au divorce au cours de la dernière année dans le cadre d’une grande enquête annuelle au Canada pour laquelle on obtient généralement un taux de réponse élevé? » Une enquête ayant un échantillon suffisamment important, comme l’Enquête sur la population active de Statistique Canada ou le questionnaire détaillé de recensement, serait un véhicule efficace et fiable pour la collecte de ces données.

Nous pouvons également nous inspirer de nos voisins du Sud, qui ont ajouté des questions sur les récents changements d’état civil à leur enquête American Community Survey en 2008. Cela pourrait fournir des indications sur l’évolution du mariage et du divorce ainsi que du pourcentage de mariages se terminant par un divorce – il s’agit de renseignements précieux pour les chercheurs, les décideurs, les prestataires de services et tout autre intervenant s’intéressant aux familles canadiennes.

Rachel Margolis, Ph. D., est professeure agrégée au sein du Département de sociologie de l’Université Western Ontario et collaboratrice à l’Institut Vanier de la famille.

Nathan Battams est gestionnaire des communications pour l’Institut Vanier de la famille.

Consultez l’étude sur Demographic Research (libre accès) :

Rachel Margolis, Ph. D., Youjin Choi, Ph. D., Feng Hou, Ph. D., et Michael Haan, Ph. D., « Capturing Trends in Canadian Divorce in an Era Without Vital Statistics » dans Demographic Research, vol. 41, article 52 (20 décembre 2019). Lien : https://bit.ly/39lHEBD

Pour en apprendre davantage sur Rachel Margolis :

- Rachel Margolis, La santé des grands-parents et le bien-être de la famille, L’Institut Vanier de la famille. Lien : https://bit.ly/37Y5LpV

- Rachel Margolis et autres, « Use of Parental Benefits by Family Income in Canada: Two Policy Changes », dans Journal of Marriage and Family, vol. 81, no 2 (13 novembre 2018). Lien : https://bit.ly/2RTPSuN

- Rachel Margolis et Laura Wright, « Healthy Grandparenthood: How Long Is It, and How Has It Changed? », dans Demography, vol. 54 (10 octobre 2017). Link: https://bit.ly/36W9ClM

- Rachel Margolis, « The Changing Demography of Grandparenthood », dans Journal of Marriage and Family, vol. 78, no 3 (14 mars 2016). Lien : https://bit.ly/380Ow7c

- Rachel Margolis et Natalie Iciaszczyk, « The Changing Health of Canadian Grandparents», dans Canadian Studies in Population, vol. 42, nos 3-4, p. 63-76. Lien : https://bit.ly/36TLNv1

Notes

- Cette étude ne portait pas sur la séparation. Par rapport au nombre de personnes divorcées, le nombre de personnes légalement séparées mais non divorcées est faible, et la plupart des séparations se terminent par un divorce. De plus, le taux de séparation ne constitue pas une mesure démographique conventionnelle.

- Phillip N. Cohen, « The Coming Divorce Decline », dans Socius: Sociological Research for a Dynamic World, vol. 5 (28 août 2019). Lien : https://bit.ly/2RK7J7j

- Susan L. Brown et Lin I-Fen, « The Gray Divorce Revolution: Rising Divorce Among Middle-Aged and Older Adults, 1990–2010 », dans The Journals of Gerontology: Series B, vol. 67, no 6 (2012). Lien : https://bit.ly/2UdlDAB

Sous la loupe : Les soins aux aînés au Canada

Le Canada est aujourd’hui plus « grisonnant » que jamais, alors que 6,6 millions d’aînés représentaient près de 18 % de la population totale en 2019 et, selon les projections, cette proportion devrait continuer de croître au cours des prochaines décennies1. Dans ce contexte démographique en pleine évolution, les soins aux aînés, les soins aux personnes vieillissantes et la prestation de soins aux générations plus âgées suscitent de plus en plus l’intérêt des chercheurs et des décideurs. Ces questions préoccupent également les familles qui fournissent, selon les estimations, entre 70 % et 75 % des soins que reçoivent les aînés à domicile au Canada2.

En 2018, environ le quart des Canadiens de 15 ans et plus (soit 7,8 millions de personnes) ont fourni des soins à un membre de la famille ou à un ami ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité physique ou mentale ou des problèmes associés au vieillissement3. Plus de la moitié ont affirmé s’être occupés principalement de générations plus âgées (56 %, soit environ 4,4 millions au total), comme leurs parents, leurs beaux-parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents4.

Dans le cadre de sa série « Les soins en chiffres », Statistique Canada propose un aperçu des aidants, des aidants qui reçoivent du soutien et plus encore. L’Institut Vanier continuera de mettre en relief les principales constatations, de partager des recherches, de compiler des données et de dépeindre la « réalité derrière les statistiques » relativement à la prestation de soins familiaux au Canada.

Quelques statistiques récentes :

- En 2019, le Canada comptait environ 6,6 millions d’aînés. Cela représente 18 % de la population totale, soit un sommet inégalé dans l’histoire canadienne5. Si la tendance se maintient, cette croissance devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies, car les Canadiens âgés vivent de plus en plus longtemps et en meilleure santé6.

- En 2018, près de 4 bénéficiaires de soins sur 10 (21 %) au Canada étaient des aînés, les « problèmes liés au vieillissement » étant la raison la plus courante pour recevoir des soins7.

- En 2018, plus de la moitié (56 %) des aidants ont déclaré avoir principalement pris soin de générations plus âgées : 47 % se sont surtout occupés de parents ou de beaux-parents, tandis que 9 % ont avant tout prodigué des soins à des grands-parents et à des arrière-grands-parents8.

- En 2017, 12 % des aînés interrogés ont indiqué avoir besoin d’aide pour les tâches ménagères, la préparation des repas, la gestion des médicaments au quotidien ou pour faire les courses, en raison d’un problème de santé, cette proportion oscillant entre 10 % en Alberta et 16 % à Terre-Neuve-et-Labrador9.

- En 2017, près de 3 travailleurs canadiens sur 10 (30 %) ayant des parents âgés de plus de 65 ans ont affirmé s’absenter du travail pour s’occuper de leurs parents âgés, ce qui représente en moyenne 450 heures de travail par année10.

Notes

- Statistique Canada, Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe, tableau 17-10-0005-01 (dernière mise à jour le 20 janvier 2020). Lien : https://bit.ly/2O5yNfp

- Conseil canadien de la santé, Aînés dans le besoin, aidants en détresse : Quelles sont les priorités de soins à domicile pour les aînés au Canada? (2012)

- Statistique Canada, « Soutien reçu par les aidants au Canada » dans Regards sur la société canadienne (8 janvier 2020). Lien : https://bit.ly/30UFK8h

- Statistique Canada, « Les aidants au Canada, 2018 » dans Le Quotidien (8 janvier 2020). Lien https://bit.ly/2uhdEro

- Ibidem

- Pour en savoir plus, consultez le document Coup d’œil sur le vieillissement de la population et les relations intergénérationnelles au Canada. Lien : https://bit.ly/3lRABbk.

- Statistique Canada, « Les soins en chiffres : Les bénéficiaires de soins au Canada, 2018 » dans Infographies, no 11-627-M au catalogue de Statistique Canada (22 janvier 2020). Lien : https://bit.ly/2RDWuMM

- Statistique Canada, « Les aidants au Canada, 2018 ».

- Fonds du Commonwealth, « Enquête internationale de 2017 sur les politiques de santé » dans Institut canadien d’information sur la santé (février 2018). Lien : https://bit.ly/38ppy19

- Benjamin Tal et Royce Mendes, « Who Cares: The Economics of Caring for Aging Parents » dans CIBC Economics – In Focus (8 mai 2017). Lien : https://bit.ly/2REdH8A

Recherche en bref : Au-delà des « aperçus ponctuels », les soins familiaux analysés « tout au long de la vie »

Janet Fast, Norah Keating, Jacquie Eales, Choong Kim et Yeonjung Lee

Selon les données de la dernière Enquête sociale générale (ESG) sur « Les soins donnés et reçus », 28 % des Canadiens auraient prodigué des soins à un membre de la famille ou à un ami au cours de la dernière année1. Mais de telles données ponctuelles ne permettent pas de brosser un portrait complet de la réalité en matière de prestation de soins. En examinant la question sur la durée complète de la vie, on obtient un meilleur aperçu de la façon dont les Canadiens participent aux soins au cours de leur vie, ce qui met en relief un certain nombre de « parcours » de soins dont on fait couramment l’expérience dans la vie2. En fait, la moitié (46 %) de tous les Canadiens auraient prodigué des soins à un moment ou l’autre de leur vie, ce qui démontre que les soins familiaux constituent une expérience beaucoup plus courante que ce que bien des gens avaient imaginé. Il est temps d’aller au-delà des aperçus ponctuels et d’analyser les soins familiaux sur toute la durée de la vie.

Une recherche novatrice de l’Université de l’Alberta, menée à l’aide des données de l’ESG 2012 de Statistique Canada, permet de dégager, pour la première fois, cinq trajectoires (ou parcours) de soins distinctes sur toute la durée de la vie de 3 299 adultes âgés de 65 ans et plus : éclosion tardive, rappel, superposé, prolongé et séquentiel. Cette perspective innovatrice montre non seulement l’évolution des soins au cours de la vie, mais aussi les diverses façons par lesquelles ils évoluent selon les personnes. Il nous est maintenant possible d’examiner l’impact cumulatif de la prestation de soins tout au long de la vie et d’identifier les aidants qui sont le plus à risque de développer une mauvaise santé, de connaître l’isolement social et de vivre la pauvreté plus tard dans leur vie, ce qui permettra de mieux cibler les interventions politiques à privilégier.

Une approche portant sur toute la durée de la vie met en relief divers modèles de prestation de soins dans la vie des aidants

L’étude montre que la moitié des Canadiens âgés de 65 ans et plus – ou plus de 2 millions de personnes – ont prodigué des soins à d’autres personnes à une ou plusieurs occasions au cours de leur vie.

TRAJECTOIRES DE SOINS

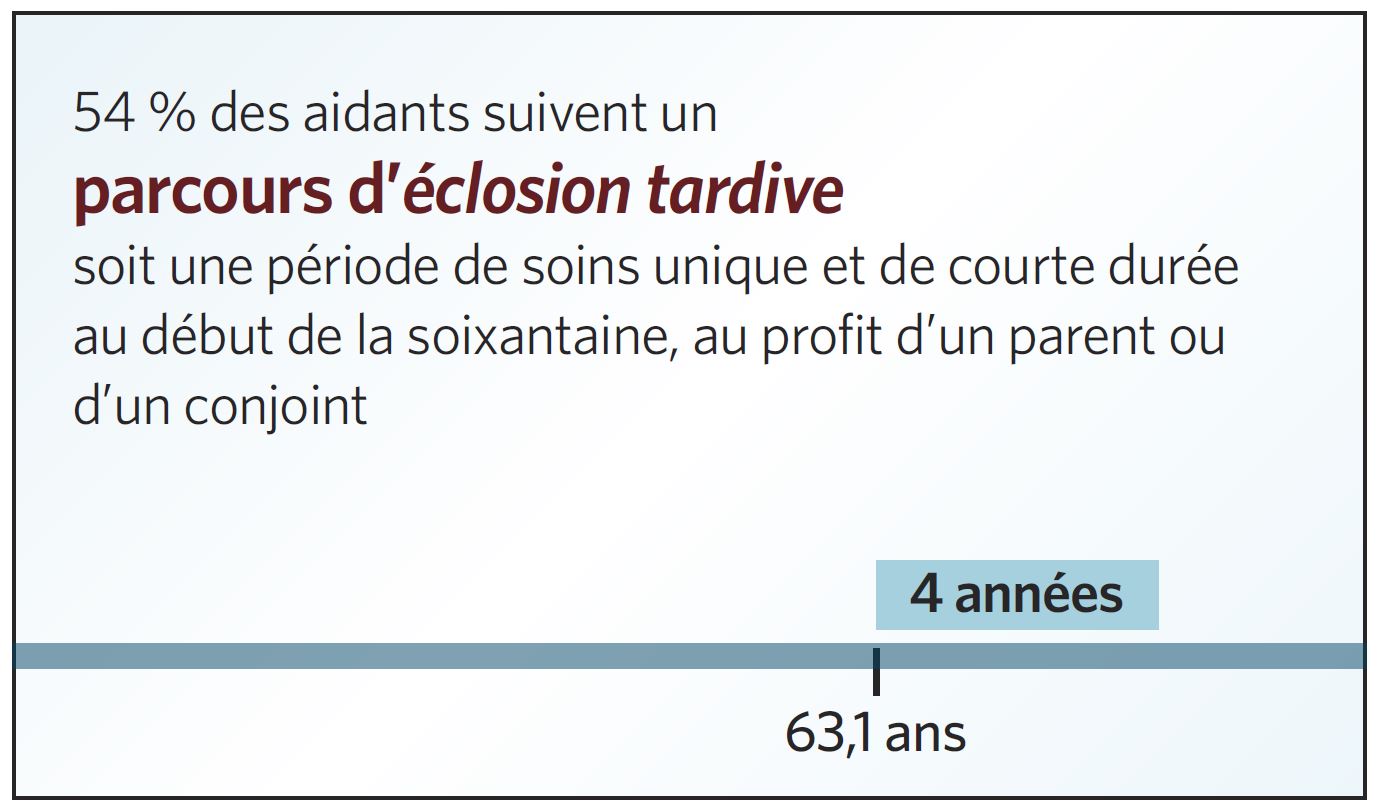

Éclosion tardive

Un aidant sur deux (54 %) suit un parcours d’éclosion tardive. Il se caractérise par un épisode court et unique de prestation de soins (moins de 5 ans), la plupart du temps au profit du conjoint ou d’un parent. Ce parcours commence au début de la soixantaine (63 ans en moyenne); 43 % des aidants en parcours d’éclosion tardive sont des hommes et 57 % sont des femmes.

Rappel

Un aidant sur quatre (25 %) suit un parcours de rappel. Il se caractérise par un premier long épisode de prestation de soins, la plupart du temps au profit d’un parent ou d’un conjoint, suivi d’épisodes plus courts et de plus en plus fréquents de soins offerts aux amis ou aux voisins de la même génération. Ce parcours commence au début de la cinquantaine (52 ans en moyenne) et dure près de 14 ans; 41 % des aidants en parcours de rappel sont des hommes et 59 % sont des femmes.

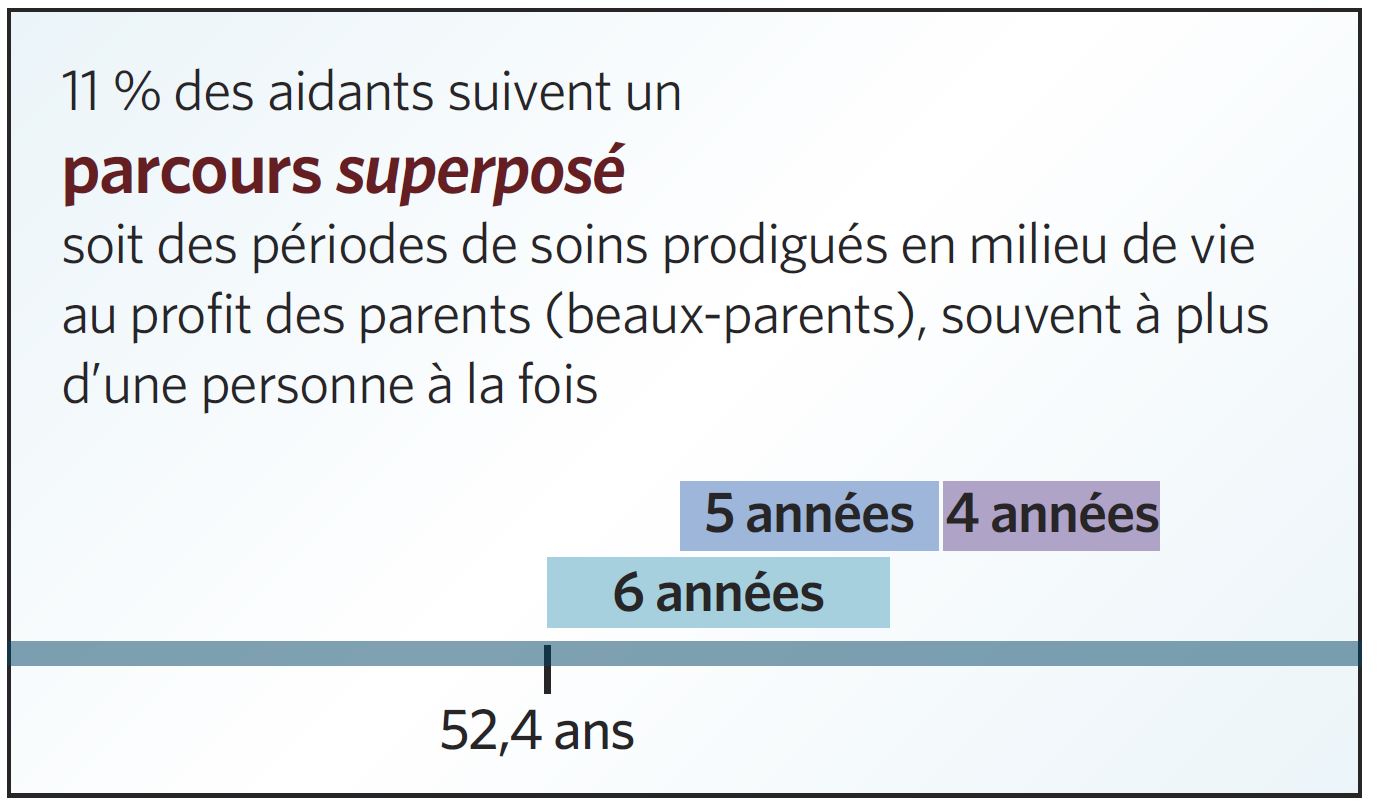

Superposé

Un aidant sur 10 (11 %) suit un parcours superposé. Il se caractérise par un épisode de prestation de soins d’au moins 10 ans, principalement au profit des parents ou des beaux-parents, les soins étant généralement offerts à plus d’une personne à la fois. Ce parcours commence au début de la cinquantaine (52 ans en moyenne); 36 % des aidants en parcours superposé sont des hommes et 64 % sont des femmes.

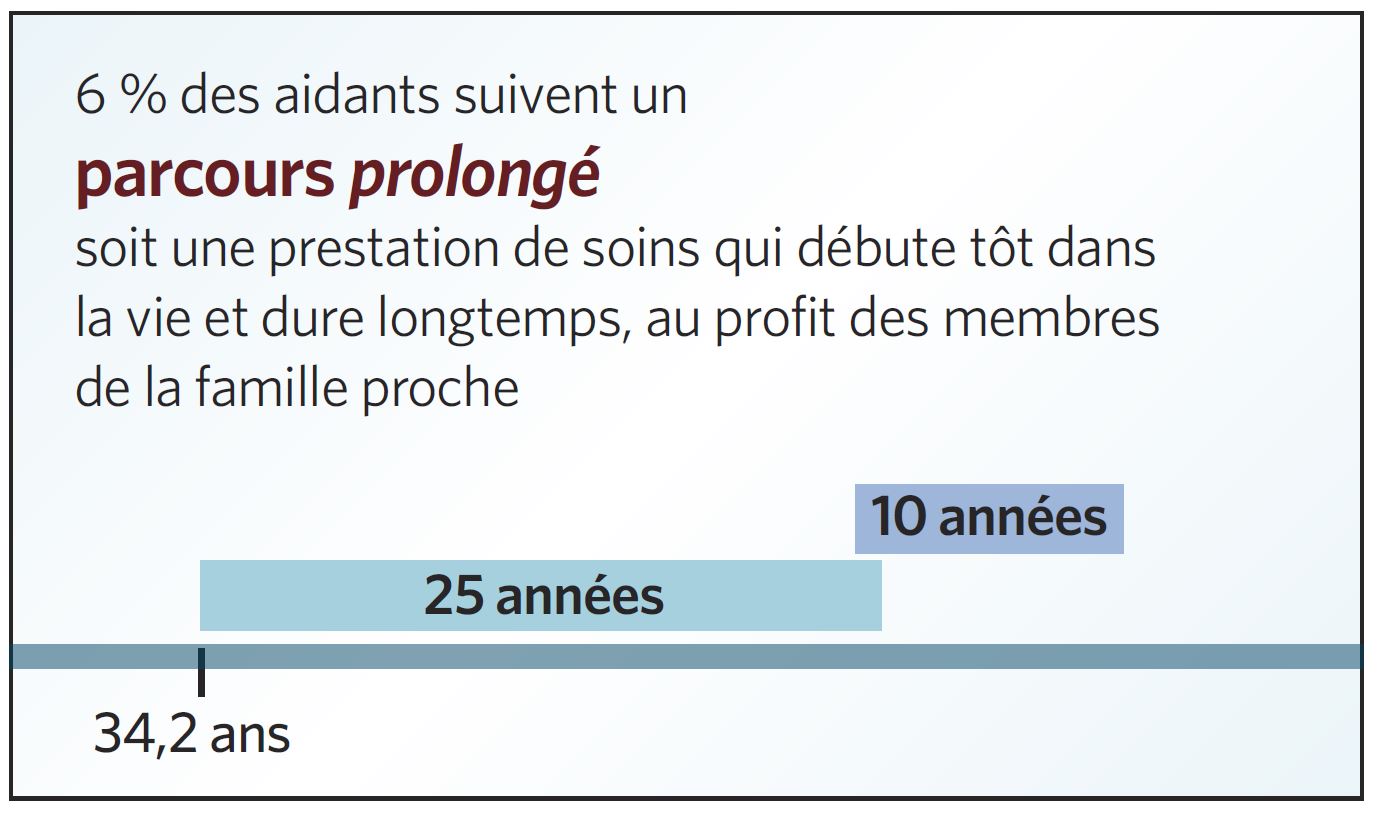

Prolongé

Un aidant sur 16 (6 %) suit un parcours prolongé. Il se caractérise par un premier très long épisode de prestation de soins au profit de la famille proche, suivi d’un deuxième long épisode de soins offerts à la famille ou aux amis proches. Les soins prodigués aux enfants ou aux frères et sœurs atteints d’une maladie ou d’une incapacité chronique y figurent de façon considérable. Ce parcours commence au début de la trentaine (34 ans en moyenne) et est celui qui dure le plus longtemps (une moyenne de 33 années); 37 % des aidants en parcours prolongé sont des hommes et 63 % sont des femmes.

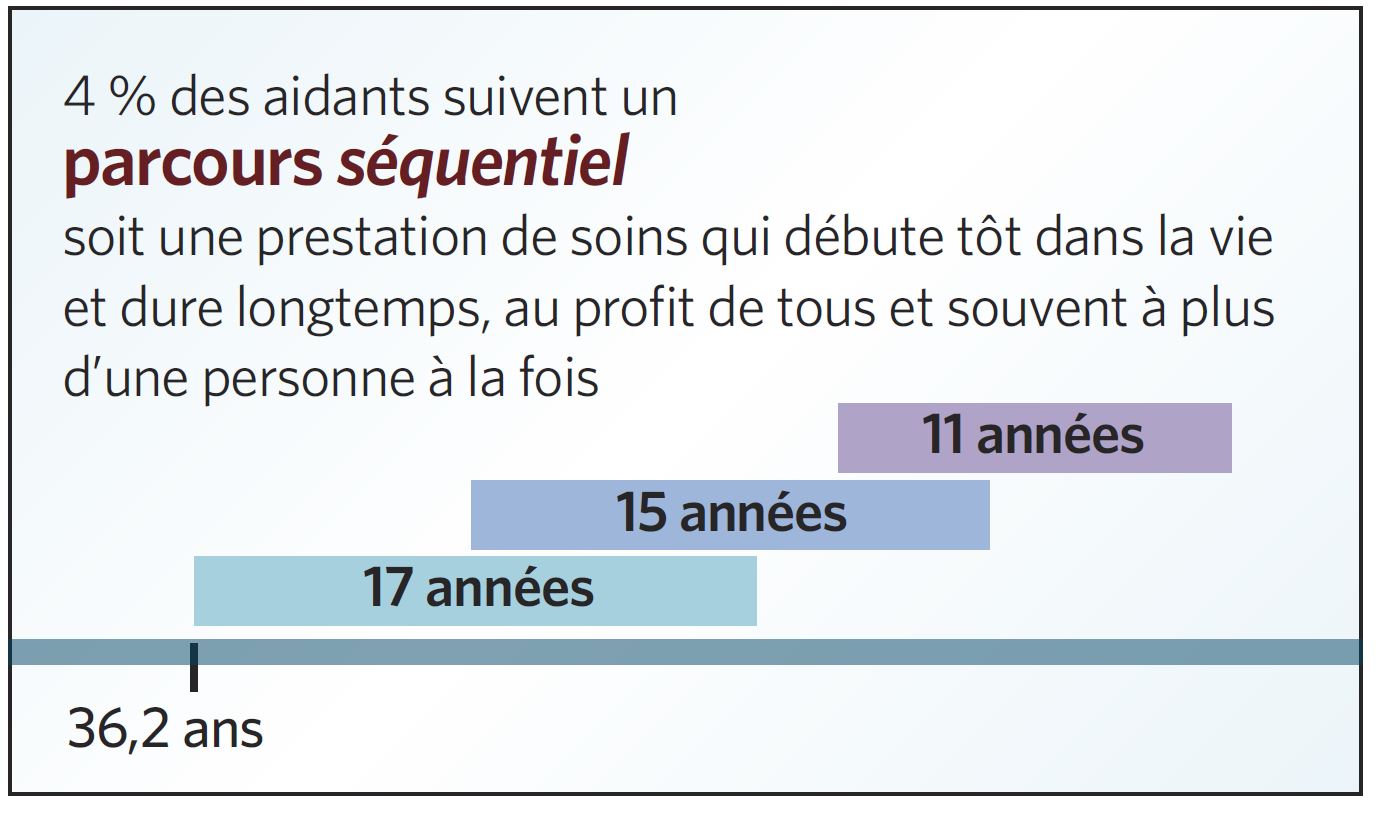

Séquentiel

Un aidant sur 25 (4 %) suit un parcours séquentiel. Il se caractérise par un modèle de prestation de soins à long terme offerts à autrui (parents proches, parents éloignés, amis ou voisins), souvent prodigués à plusieurs personnes à la fois. Ce parcours commence au milieu de la trentaine (36 ans en moyenne) et s’étend sur plus de trois décennies (une moyenne de 31 années). Parmi tous les parcours de soins, le parcours séquentiel compte la plus forte proportion d’aidants féminins (71 %).

Auteurs

Janet Fast, Ph. D., est économiste familiale et professeure au sein du Département d’écologie humaine de l’Université de l’Alberta.

Norah Keating, Ph. D., est gérontologue familiale et directrice de l’initiative Global Social Issues on Aging au sein de l’International Association of Gerontology and Geriatrics.

Jacquie Eales, M. Sc., est spécialiste en communication et en application des connaissances ainsi que directrice de recherche au sein du Département d’écologie humaine de l’Université de l’Alberta.

Choong Kim est économiste appliqué et doctorant au sein du Département d’écologie humaine de l’Université de l’Alberta.

Yeonjung Lee, Ph. D., est spécialiste en États-providence comparatifs et en gérontologie, ainsi que professeure adjointe au sein de la Faculté du travail social de l’Université de Calgary.

Notes

- Maire Sinha, « Portrait des aidants familiaux, 2012 » dans Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale, no 89-652-X au catalogue de Statistique Canada (septembre 2013). Lien : https://bit.ly/30j2ldH.

- Joohong Min, Yeonjung Lee, Janet Fast, Jacquie Eales et Norah Keating, « Life Course Trajectories of Family Care » dans Innovation in Aging, vol. 2, no 1 (novembre 2018). Lien : https://bit.ly/2MwiXf8.

Coup d’œil sur les grands-parents au Canada (mai 2019 – mise à jour)

Au Canada, les grands-parents forment un groupe très diversifié et plusieurs participent activement au bien-être de la famille et à son fonctionnement, notamment dans leurs rôles de mentors, d’éducateurs, d’aidants, de gardiens d’enfants, d’historiens, de guides spirituels et de « dépositaires de la mémoire familiale ».

Certes, la population du Canada est vieillissante et l’espérance de vie continue de s’allonger, c’est pourquoi il faut s’attendre à voir les grands-parents de plus en plus présents dans le quotidien de nombreuses familles au cours des prochaines années. Au Canada, le nombre d’aînés au sein de la population active ne cesse d’augmenter, et ceux-ci jouent un rôle de plus en plus senti sur le marché du travail. Cependant, ce virage entraîne aussi des répercussions pour les familles qui comptent sur les grands-parents pour s’occuper des petits-enfants ou d’autres membres de la famille. Par ailleurs, le cadre de vie des grands-parents continue de se transformer, à l’heure où ceux-ci sont de plus en plus nombreux à cohabiter avec les générations plus jeunes tout en contribuant aux ménages des familles.

Les données récemment publiées dans le cadre de l’Enquête sociale générale de 2017 nous ont permis de mettre à jour l’une de nos ressources les plus consultées, soit la publication Coup d’œil sur les grands-parents au Canada, qui propose un portrait statistique des grands-parents, de leurs relations familiales et de certaines des tendances socioéconomiques qui sont au cœur de cette évolution.

Quelques faits saillants :

- En 2017, 47 % des Canadiens de 45 ans et plus étaient grands-parents, comparativement à 57 % en 19951.

- En 2017, l’âge moyen des grands-parents était de 68 ans (contre 65 ans en 1995), alors que l’âge moyen des nouveaux grands-parents était de 51 ans pour les femmes et de 54 ans pour les hommes en 20172, 3.

- En 2017, près de 8 % des grands-parents avaient 85 ans et plus; cette proportion s’établissait à 3 % en 19954.

- En 2017, 5 % des grands-parents du Canada vivaient sous le même toit que leurs petits-enfants, soit une légère augmentation par rapport aux 4 % de 19955.

- En 2017, les grands-parents nés à l’extérieur du Canada étaient plus de deux fois plus enclins que leurs homologues nés au Canada à cohabiter avec leurs petits-enfants (9 % et 4 %, respectivement), soit le résultat d’une interaction complexe entre le choix, la culture et le contexte6.

Battams, N. (2019). Coup d’oeil sur les grands-parents au Canada (mai 2019). L’institut Vanier de la famille. https://doi.org/10.61959/disx1332f

Publié le 28 mai 2019

1 Statistique Canada, « Histoire de famille : les grands-parents au Canada » dans Le Quotidien (7 février 2019). Lien : https://bit.ly/2SyX80d.

2 Ibidem

3 Aucunes données comparables ne peuvent être fournies puisque c’était la première fois que la question était posée dans l’Enquête sociale générale.

4 Ibidem

5 Statistique Canada, « Histoire de famille : les grands-parents au Canada ».

6 Ibidem

MISE À JOUR DE 2018 : Coup d’œil sur les familles des militaires et des vétérans au Canada

Diversifiées, fortes et résilientes, les familles des militaires et des vétérans au Canada sont la fierté de notre pays. Les membres de ces familles assument des responsabilités importantes dans leurs milieux de travail, leurs collectivités et pour leur pays, et y entretiennent des relations enrichissantes.

La « vie militaire » est souvent caractérisée par la mobilité, l’éloignement et le risque de maladie, de blessure ou de mort. La « littératie militaire » favorise la compréhension des professionnels et des intervenants relativement aux réalités uniques des membres des Forces armées canadiennes (FAC), des vétérans et de leur famille, et de ce qui caractérise leur mode de vie. Afin d’accroître notre compréhension de ces familles et de leur réalité, l’Institut Vanier de la famille met en relief de nouvelles données et des travaux de recherche1 sur les familles des militaires et des vétérans au Canada en présentant une mise à jour de 2018 du document Coup d’œil sur les familles des militaires et des vétérans au Canada.

Les éloignements fréquents et la mobilité élevée touchent plusieurs familles de militaires

- Chaque année au Canada, environ 10 000 familles de militaires déménagent en raison d’affectations (8 000 d’entre elles se réinstallant dans de nouvelles provinces), ce qui représente le quart de l’ensemble du personnel de la Force régulière au Canada.

- En 2018, parmi les membres de la Force Régulière des FAC ayant été interrogés, près de trois membres sur dix (29 %) déclaraient avoir été relocalisés au moins quatre fois au cours de leur carrière en raison d’affectations militaires.

- En 2017, les deux tiers des membres de la Force régulière déclaraient avoir été séparés de leur famille sur de longues périodes.

Les enfants des militaires sont touchés par les réinstallations, mais ils font preuve de résilience et la plupart d’entre eux s’adaptent rapidement

- Des études montrent que si la plupart des enfants des militaires trouvent la réinstallation stressante, ils s’avèrent résilients et ce stress diminue généralement dans les six mois suivant le déménagement.

- En 2016, seulement un dixième (10 %) des parents des FAC interrogés affirmaient que leurs enfants « avaient des difficultés à s’adapter après un déménagement/une réinstallation », tandis que près de la moitié (47 %) d’entre eux affirmaient qu’ils n’avaient éprouvé aucune difficulté.

La majorité des vétérans et de leur famille n’éprouvent aucune difficulté à faire la transition vers la vie civile

- En 2016, les vétérans étaient plus nombreux à estimer plus facile que difficile leur transition vers la vie civile, tant pour eux-mêmes que pour leur famille.

- 52 % affirmaient que la transition était « facile » pour eux-mêmes, contre 32 % qui la trouvaient plutôt « difficile ».

- 57 % affirmaient que la transition était « facile » pour leur partenaire, contre 28 % qui la trouvaient plutôt « difficile ».

- 60 % affirmaient que la transition était « facile » pour leurs enfants, contre 17 % qui la trouvaient plutôt « difficile ».

- Près de neuf vétérans sur dix se disaient satisfaits ou très satisfaits de leur vie (86 %) et de leur famille (88 %).

Note

- Pour plus de détails sur les sources d’informations, consultez le document.

Faits et chiffres : Divorce, séparation et désunion au Canada

Les familles évoluent sans cesse et il en va de même des relations interpersonnelles qui sont au cœur de la vie de famille. Chaque année, des milliers de Canadiens entretiennent des liens qui sont autant de relations familiales engagées, et certains d’entre eux décident aussi d’élever des enfants ensemble. Or, certains sont forcés de mettre fin à leur relation pour divers motifs, ce qui se traduit par des transitions à la fois uniques et diversifiées, et parfois éprouvantes pour la famille.

Au fil de l’histoire canadienne, les différentes tendances qui ont caractérisé les unions ou les engagements (ainsi que les désunions et les désengagements) ont changé suivant l’évolution du contexte socioéconomique, culturel et légal. Même si les taux de divorce sont demeurés faibles durant la majeure partie du XXe siècle à cause des normes sociales contraignantes et du cadre légal en vigueur, il n’en demeure pas moins qu’une proportion croissante de familles ont connu une séparation, un divorce ou une autre forme de désunion, surtout depuis la libéralisation du divorce en vertu de la Loi sur le divorce de 1968 et des modifications subséquentes, en 1986.

Qu’il s’agisse d’une séparation, d’un divorce ou de la rupture d’un couple en union de fait, les membres de la famille seront éventuellement confrontés à diverses difficultés de nature affective, sociale, légale ou financière. Des études récentes montrent toutefois que les incidences sur les adultes et les enfants – ainsi que la capacité et le délai d’adaptation de ceux-ci – varient largement et se définissent en fonction du contexte qui prévaut après le divorce, et selon l’accessibilité de programmes et de services communautaires ou encore la disponibilité de renseignements, de ressources et de soutien au cours de la période transitoire.

En mai 2018, le gouvernement fédéral a proposé certaines modifications à la Loi sur le divorce afin d’atténuer l’aspect conflictuel des procédures judiciaires à la suite d’une séparation ou d’un divorce. Ces changements, qui doivent servir « l’intérêt supérieur de l’enfant »,visent entre autres à définir ce qu’on entend justement par « intérêt supérieur », à actualiser la terminologie qui était surtout axée sur le côté conflictuel (en privilégiant par exemple des termes comme ordonnance de parentage ou temps de parentage plutôt qu’accès ou garde d’enfant), à formuler des lignes directrices claires pour les situations où l’un des parents souhaite déménager avec un enfant, à faciliter la perception des paiements alimentaires, à consolider l’habileté des tribunaux à encadrer la violence familiale, et à obliger les avocats à proposer à leurs clients des services de résolution des différends familiaux (comme la médiation).

Pour faire écho à l’évolution du contexte social, culturel et légal, notre nouveau feuillet de renseignements repose sur les données de l’Enquête sociale générale1 pour jeter un regard sur la réalité familiale en lien avec les divorces, les séparations et les désunions au Canada.

Quelques faits saillants…

- En 2017, environ 9 % des Canadiens de 15 ans ou plus étaient divorcés ou séparés (et ne vivaient pas en union libre), par rapport à 8 % en 1997.

- En 2016, la facture totale en honoraires des avocats interrogés au Canada se situait en moyenne à 1 770 $ pour les cas de divorces non contestés et à 15 300 $ pour les cas de divorces contestés.

- En 2011, près d’un cinquième des Canadiens (19 %) affirmaient que leurs parents étaient séparés ou divorcés, soit presque deux fois plus qu’en 2001 (10 %).

- En 2011, les deux tiers (66 %) des Canadiens divorcés disaient ne pas avoir l’intention de se remarier (23 % étaient incertains à cet égard).

Téléchargez le document Faits et chiffres : Divorce, séparation et désunion au Canada (PDF)

Publié le 19 juillet 2018

Notes

- Les données les plus récentes à ce sujet remontent à 2011. Ce feuillet de renseignements sera mis à jour à partir des nouvelles données qui seront publiées à l’automne 2018.

Faits et chiffres : les familles autochtones au Canada

L’Institut Vanier de la famille reconnaît et valorise la place des familles autochtones au Canada, qui portent toute la richesse et le dynamisme des nations vivant sur le territoire depuis des temps immémoriaux1. À l’heure d’engager un dialogue avec les communautés autochtones pour jeter les bases d’un ensemble de données qui serviront à étayer un processus décisionnel factuel, nous reconnaissons l’importante diversité des réalités et des expériences des peuples autochtones, notamment les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Par conséquent, la présentation des données et des statistiques dans cette ressource est axée sur des groupes ciblés, dans la mesure du possible.

Comme toutes les familles du Canada, les familles autochtones se caractérisent par leur grande diversité et leur volonté de s’adapter ou de réagir aux tendances socioéconomiques, culturelles et contextuelles. Le document Faits et chiffres : les familles autochtones au Canada met en relief diverses données de Statistique Canada illustrant les réalités familiales propres aux Autochtones du Canada.

Quelques faits saillants2…

- En 2016, environ 977 000 Canadiens s’identifiaient aux Premières Nations, 758 000 aux Métis et 65 000 aux Inuits, soit des populations à croissance rapide qui devraient représenter collectivement 2,0 à 2,6 millions de personnes d’ici 2036.

- En 2016, l’âge moyen parmi les Premières Nations (30,6 ans), les Métis (34,7 ans) et les Inuits (27,7 ans) au Canada était inférieur de près de dix ans à celui de leurs homologues non autochtones (40,9 ans).

- En 2016, la proportion des enfants de 4 ans et moins vivant avec au moins un de leurs grands-parents était de 21 % chez les Premières Nations, de 11 % chez les Métis et de 23 % chez les Inuits (soit des proportions plus élevées que chez leurs homologues non autochtones, à 10 %).

- En 2016, 23 % des Premières Nations, 9 % des Métis et 41 % des Inuits vivaient dans un logement surpeuplé, comparativement à 9 % chez leurs homologues non autochtones.

- En 2016, plus de la moitié (51 %) de tous les enfants de 4 ans et moins en foyers d’accueil au Canada étaient Autochtones, même si ceux-ci ne représentaient que 7,7 % de tous les enfants de ce groupe d’âge.

La terminologie employée pour désigner les peuples autochtones et leur identité est en constante évolution. Nous avons cherché à cerner et à privilégier la terminologie la plus actuelle tout en admettant qu’il existe toujours des préférences personnelles et diversifiées. Au fil de ce dialogue, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à l’adresse : publications@institutvanier.ca.

Notes

- Autorité sanitaire des Premières Nations (ASPN), « FNHA and the Truth and Reconciliation Commission Report » dans First Nations Health Authority Support for Truth and Reconciliation Recommendations (2015).

- Pour plus de détails sur les sources d’informations, consultez le feuillet de renseignements.

Ligne du temps interactive sur les familles au Canada

Il y a cinquante ans, il aurait été difficile d’imaginer la société et les familles d’aujourd’hui, et encore plus de les comprendre. Des données montrent que les familles et la vie de famille au Canada ont gagné en diversité et en complexité au fil des générations, et cet état de fait s’illustre particulièrement lorsque l’on s’intéresse aux grandes tendances à long terme.

Malgré l’évolution des familles, ces dernières ont toujours eu le même impact au fil des ans. De fait, compte tenu des divers rôles et fonctions qu’elles remplissent au bénéfice des individus ou des collectivités, les familles demeurent encore et toujours la pierre d’assise de notre société et le moteur de notre économie, et occupent une place centrale dans nos vies.

Notre Ligne du temps interactive sur les familles au Canada permet de mieux comprendre l’évolution des familles au Canada depuis un demi-siècle. Cette ressource en ligne publiée par l’Institut Vanier met en lumière certaines tendances touchant divers volets, comme la maternité et la paternité, les relations familiales, les modes de cohabitation, les enfants et les aînés, la conciliation travail-vie personnelle, la santé et le bien-être, les soins familiaux, etc.

Consultez la Ligne du temps interactive sur les familles au Canada*

Liste complète des sujets :

- Maternité

- Âge maternel

- Fécondité

- Participation au marché du travail

- Éducation

- Mères au foyer

- Paternité

- Relations familiales

- Emploi

- Soins et travail non rémunéré

- Travail-vie personnelle

- Démographie

- Espérance de vie

- Aînés et personnes âgées

- Enfants et jeunes

- Familles d’immigrants

- Familles et ménages

- Structure familiale

- Budget de la famille

- Taille des ménages

- Logement

- Santé et bien-être

- Bébés et naissances

- Santé

- Espérance de vie

- Mort et fin de vie

Toutes les références relativement aux statistiques illustrées dans la Ligne du temps interactive sur les familles au Canada sont accessibles ici.

* Nota : La ligne du temps n’est accessible qu’à partir d’un ordinateur de bureau. Elle ne fonctionne pas sur les téléphones intelligents.

Publié le 8 février 2018

Coup d’œil sur la diversité familiale au Canada (février 2018)

Téléchargez le document Coup d’œil sur la diversité familiale au Canada (février 2018).

Depuis plus de cinquante ans, l’Institut Vanier de la famille s’emploie à observer, à étudier et à analyser les tendances touchant les familles et la vie de famille au Canada. Dès la première heure, le constat a toujours été sans équivoque : la réalité des familles est à visages multiples, puisque leur diversité n’a d’égal que celle des gens qui les composent.

Et ce fut toujours le cas, peu importe que l’on s’intéresse aux familles du point de vue de leur structure, de leur identité familiale, de leur mode de cohabitation, de leur style de vie et de leurs réalités familiales, ou encore que l’on insiste sur les caractéristiques individuelles des membres de la famille, comme leurs antécédents ethnoculturels, leur statut d’immigrant, leur orientation sexuelle ou leurs aptitudes particulières.

En misant sur notre récente fiche infographique intitulée La diversité familiale au Canada (mise à jour au Recensement de 2016), notre nouvelle parution dans la série Coup d’œil sur les statistiques propose un portrait élargi et plus détaillé des familles modernes au Canada, et de certaines tendances qui contribuent à définir notre paysage familial dynamique et en constante évolution. À partir de notre analyse des données et des tendances actuelles, cet aperçu montre que la diversité demeure l’une des caractéristiques centrales de la vie familiale, qu’il s’agisse des familles d’hier et d’aujourd’hui ou de celles des générations à venir. Et cette réalité alimente le dynamisme de la société canadienne en pleine évolution.

Quelques faits saillants…

- Selon Statistique Canada, le Canada comptait 9,8 millions de familles de recensement en 2016.

- 66 % des familles au Canada comptent un couple marié, 18 % comptent un couple en union de fait, et 16 % sont des familles monoparentales, soit autant de structures familiales en perpétuelle évolution.

- Le Québec se démarque des autres provinces canadiennes en ce qui concerne la formation des couples et des relations, puisqu’on y retrouvait une plus forte proportion de couples en union de fait que dans le reste du Canada en 2016 (40 % contre 16 % respectivement) et moins de couples mariés (60 % contre 84 % respectivement).

- En 2016, le Canada comptait 1,7 million de personnes se réclamant d’identité autochtone, selon la répartition suivante : 58 % des Premières Nations, 35 % des Métis, 3,9 % des Inuits, 1,4 % d’une autre identité autochtone et 1,3 % d’identités autochtones multiples.

- En 2016, 22 % des Canadiens déclaraient être nés à l’étranger (comparativement à 16 % en 1961).

- En 2016, plus d’un cinquième des Canadiens (22 %) s’identifiaient à un groupe de minorité visible, dont les trois dixièmes étaient nés au Canada.

- Le Recensement de 2016 dénombre 73 000 familles formées d’un couple de même sexe; parmi celles-ci, 12 % ont des enfants à la maison.

- En 2016, le Canada comptait près de 404 000 ménages multigénérationnels, lesquels ont connu la plus forte croissance parmi tous les types de ménages depuis 2001 (+38 %).

- En 2011, 22 % des grands-parents inuits, 14 % des grands-parents des Premières Nations et 5 % des grands-parents métis vivaient sous le même toit que leurs petits-enfants, comparativement à 3,9 % chez les grands-parents non autochtones.

- En 2014, les personnes ayant au moins une incapacité représentaient le cinquième des Canadiens de 25 à 64 ans, et cette situation touchait davantage les femmes (23 %) que les hommes (18 %).

- En 2014, plus du quart des Canadiens interrogés (27 %) considéraient la religion comme étant « très importante » dans leur vie.

- Au Recensement de 2011 (plus récentes données disponibles), le quart des Canadiens interrogés n’avaient « pas d’appartenance religieuse » (contre 17 % en 2001).

Téléchargez le document Coup d’œil sur la diversité familiale au Canada (février 2018).

La santé des grands-parents et le bien-être de la famille

Rachel Margolis, Ph. D.

Téléchargez cet article en format PDF.

Au Canada, quelque 7,1 millions de grands-parents et d’arrière-grands-parents procurent un apport unique, diversifié et précieux aux familles et à la société, entre autres par leur mentorat, leur rôle d’éducateurs et leur savoir-faire, ou en tant que dépositaires de la mémoire familiale. À l’instar de la population canadienne, le groupe démographique des grands-parents connaît un vieillissement rapide qui suscite certaines préoccupations dans les médias et l’opinion publique quant à l’impact éventuel de ce « tsunami gris ».

Toutefois, même s’il gagne en âge, le groupe des grands-parents serait en meilleure santé qu’il y a 30 ans si l’on se fie aux statistiques dans ce domaine. Il s’agit là d’une tendance éventuellement favorable aux familles, puisque la bonne santé des grands-parents leur permet de mieux contribuer à la vie de famille et d’aider les plus jeunes générations à assumer diverses responsabilités familiales, comme les soins aux enfants et le budget du ménage.

L’amélioration de la santé des grands-parents leur permet de mieux contribuer à la vie de famille et d’aider les plus jeunes générations à assumer leur diverses responsabilités familiales.

Le Canada vieillit, et les grands-parents aussi…

Le vieillissement du groupe démographique des grands-parents fait écho à celui de l’ensemble de la population canadienne. Selon les plus récentes données du Recensement de 2016, les aînés occupent désormais 16,9 % du poids démographique au pays, soit presque deux fois plus qu’en 1981 (9,6 %). Il s’agit de la proportion la plus élevée jamais enregistrée jusqu’ici, et cette croissance devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies : si la tendance se maintient, les Canadiens de 65 ans ou plus représenteront près du quart de la population (23 %) d’ici 2031. En outre, la tranche des Canadiens les plus âgés (100 ans ou plus) connaît actuellement la croissance la plus rapide : on comptait 8 200 centenaires en 2016 (soit 41 % de plus qu’en 2011), et ils seront vraisemblablement 40 000 d’ici 2051.

Dans un tel contexte, le vieillissement global du groupe démographique des grands-parents n’est pas une surprise. Ainsi, alors que 41 % des grands-parents avaient 65 ans ou plus en 1985, cette proportion était passée à 53 % en 2011. La représentation des grands-parents âgés de 80 ans ou plus a connu une croissance encore plus marquée, passant pratiquement du simple au double pour atteindre 13,5 % en 2011 (contre 6,8 % en 1985).

Des grands-parents plus âgés compte tenu de l’espérance de vie

L’augmentation de l’espérance de vie figure parmi les facteurs qui sous-tendent le vieillissement du groupe démographique des grands-parents. Statistique Canada estime que l’espérance de vie à la naissance suit une courbe ascendante constante, qui atteignait 83,8 ans chez les femmes et 79,6 ans chez les hommes pour la période de 2011 à 2013. Il s’agit d’un gain d’environ une décennie de vie en à peine un demi-siècle : les hommes et les femmes vivent respectivement 9,5 années et 11,2 années de plus qu’en 1960-1962.

Par ailleurs, puisque le taux de mortalité recule chez les personnes de moins de 65 ans, le nombre de Canadiens à passer ce cap s’accroît. Selon les données colligées par Statistique Canada, 86 % des filles nées entre 1980 et 1982 pouvaient espérer franchir le cap des 65 ans, mais 92 % de celles nées entre 2011 et 2013 pouvaient en espérer autant. Chez les garçons nés durant les mêmes intervalles, la proportion est passée de 75 % à 87 %.

Du reste, les gens vivent aussi plus longtemps au sein du groupe des aînés, comme en fait foi l’augmentation constante de l’espérance de vie à l’âge de 65 ans. (Cette mesure s’avère particulièrement utile pour évaluer le bien-être des populations plus âgées puisqu’elle ne tient pas compte du taux de mortalité des personnes qui n’atteignent pas 65 ans.) Selon les estimations de Statistique Canada pour la période de 2011 à 2013, l’espérance de vie à l’âge de 65 ans se situait à 21,9 années pour les femmes et à 19 années pour les hommes, soit respectivement 3 années et 4,4 années de plus qu’en 1980-1982.

Les femmes deviennent mères plus tardivement qu’auparavant, ce qui se répercute sur l’âge auquel on devient grands-parents. Par conséquent, le groupe démographique des grands-parents augmente en âge.

Parmi les facteurs responsables du vieillissement du groupe démographique des grands-parents, il faut aussi tenir compte du fait que, en règle générale, les femmes deviennent mères plus tardivement qu’auparavant, et cette tendance de la fécondité fait augmenter l’âge auquel on devient grands-parents. Depuis 1970, l’âge moyen des mères à la naissance d’un premier enfant a suivi une ascension soutenue, passant de 23,7 ans pour atteindre 28,8 ans en 2013. De même, le nombre de mères âgées de 40 ans ou plus à la naissance d’un premier enfant est en hausse : on en comptait 3 648 en 2013, comparativement à 1 172 en 1993 (+210 %). Par conséquent, si les femmes sont de plus en plus nombreuses à retarder l’âge de la procréation, elles repoussent vraisemblablement l’âge de la grand-parentalité. De nos jours, les nouveaux grands-parents sont des baby-boomers, cette génération qui a différé l’âge de la procréation des femmes pour leur permettre de se consacrer à leurs études et d’acquérir de l’expérience professionnelle. Dans le sillage de celles-ci, la génération suivante tend aussi à avoir des enfants tardivement. L’effet cumulatif de ces deux générations influence certainement la tendance à la hausse de l’âge d’accession au statut de grands-parents.

Cependant, même si le groupe démographique des grands-parents se fait vieillissant, la grand-parentalité occupe une portion de l’existence plus longue qu’auparavant. De fait, si les grands-parents accèdent à ce statut plus tard, ils vivent aussi plus longtemps pour en profiter. Cet allongement favorise les occasions de nouer, d’entretenir et de consolider des relations avec les plus jeunes générations. D’après les conclusions de mes récents travaux, compte tenu du portrait démographique actuel au Canada, les femmes pourraient être grands-parents pendant 24,3 ans en moyenne au cours de leur vie, et les hommes durant 18,9 ans. Bref, ils auront plus ou moins deux décennies pour assumer ce rôle important pour la vie de famille.

Des grands-parents plus âgés, mais en meilleure santé

Selon les données de l’Enquête sociale générale (ESG), non seulement les grands-parents canadiens vivent-ils plus longtemps, mais ils sont également susceptibles de vivre en meilleure santé qu’auparavant. Alors que 70 % d’entre eux qualifiaient leur santé de « bonne, très bonne ou excellente » en 1985, cette proportion atteignait 77 % en 2011. Corollairement, la proportion de grands-parents estimant leur état de santé « passable ou mauvais » avait reculé de 31 % à 23 % dans le même intervalle. Dans l’ensemble, les grands-parents étaient 44 % plus susceptibles de s’estimer en bonne santé en 2011 qu’en 1985.

Durant le dernier demi-siècle, diverses tendances ont favorisé la santé des grands-parents et de l’ensemble des aînés au Canada. D’une part, d’importants progrès en santé publique ont amélioré la prévention, le dépistage et le traitement des maladies. Combinés à d’autres éléments, ces progrès ont contribué à réduire considérablement les décès causés par les maladies du système circulatoire (ex. : cardiopathies), soit l’un des principaux facteurs ayant permis d’allonger l’espérance de vie chez les hommes depuis 50 ans.

D’autre part, l’amélioration de l’état de santé des grands-parents au Canada est aussi attribuable à l’augmentation du niveau de scolarité au sein de ce groupe démographique. En effet, des études ont montré que l’éducation peut avoir des incidences favorables directes et indirectes pour la santé au cours de la vie. Parmi les retombées directes, on compte notamment l’amélioration de la littératie ou des connaissances en matière de santé, des rapports entre les patients et le système de santé, ainsi que de la capacité et de la volonté de ces derniers de faire valoir leur point de vue auprès des fournisseurs de soins de santé. Quant aux retombées indirectes, elles concernent notamment la diversification des ressources disponibles (notamment les revenus) et des possibilités d’emploi (travail à plus faible risque ou moins exigeant physiquement, emploi assorti d’indemnités en cas de maladie, etc.).

Il existe un lien entre le niveau d’éducation et l’état de santé : il s’agit là d’un facteur important puisque la proportion des grands-parents ayant fait des études postsecondaires a plus que triplé en trois décennies.

Il s’agit là d’importants facteurs à prendre en compte en contexte canadien, puisque la proportion de grands-parents ayant un diplôme d’études postsecondaires a plus que triplé au pays depuis trois décennies, passant de 13 % en 1985 à près de 40 % en 2011.

La santé des grands-parents au bénéfice de la famille

L’état de santé des grands-parents peut avoir des répercussions importantes pour les familles. De fait, lorsque la santé de l’un ou de plusieurs grands-parents se dégrade, les membres de la famille sont souvent les premiers à fournir et à structurer les soins pour contribuer à leur bien-être, et à en payer la facture. Cet état de fait n’est pas à négliger dans le portrait des soins à domicile au pays, puisque les aidants familiaux assument de 70 % à 75 % des soins à domicile fournis à l’ensemble des aînés, selon le Conseil canadien de la santé.

D’après l’ESG de 2012, près des trois dixièmes des Canadiens (28 %) affirmaient avoir prodigué des soins à un membre de la famille durant l’année précédente, et le motif le plus souvent évoqué à cet égard concernait les problèmes liés au vieillissement (28 % des aidants). De tous les bénéficiaires de soins au Canada, 13 % étaient des grands-parents, et ces derniers représentaient aussi le principal groupe de bénéficiaires des jeunes aidants (de 15 à 29 ans). De fait, les quatre dixièmes d’entre eux affirmaient que leur principal bénéficiaire était un grand-parent.

Même si 95 % des aidants disent s’acquitter plutôt bien de leur charge de soins, des études ont montré que de telles responsabilités entraînent parfois des répercussions négatives selon les contextes, notamment pour le bien-être, l’avancement professionnel et le budget de la famille. Ces risques guettent particulièrement ceux qui occupent aussi un emploi rémunéré, ce qui implique les trois quarts des aidants et le tiers de tous les Canadiens en emploi.

Par contre, lorsque les grands-parents sont en bonne santé, ce sont les familles elles-mêmes qui peuvent en bénéficier, de diverses façons. Non seulement ces grands-parents nécessiteront-ils moins de soins, mais ils seront mieux à même de contribuer de manière constructive à la vie de famille, entre autres en s’occupant des enfants et en participant financièrement au budget familial.

Des grands-parents pour s’occuper des enfants des générations montantes

Bon nombre de grands-parents jouent un rôle de premier plan en s’occupant de leurs petits-enfants, épaulant ainsi les parents de la « génération intermédiaire » qui tentent de conjuguer soins aux enfants et responsabilités professionnelles. Au cours des dernières décennies, certaines tendances socioéconomiques et contextuelles convergentes ont accentué l’apport important de ces grands-parents soucieux de participer aux soins aux enfants pour le bien-être des familles.

Bon nombre de grands-parents jouent un rôle de premier plan en s’occupant de leurs petits-enfants, épaulant ainsi les parents de la « génération intermédiaire » qui tentent de conjuguer soins aux enfants et responsabilités professionnelles.

Au Canada, le nombre de couples à deux soutiens est en hausse depuis 40 ans. Alors que seulement 36 % des familles avec enfants comptaient sur deux soutiens en 1976, cette proportion a pratiquement doublé pour atteindre 6 % en 2014. Or, plus de la moitié de ces couples (51 %) sont des parents qui travaillent tous deux à plein temps. Dans un tel contexte, les services de garde non parentaux sont de plus en plus sollicités. Les données de l’ESG de 2011 en font foi : alors que presque la moitié (46 %) de tous les parents disaient avoir eu besoin de services de garde quelconques pour leurs enfants de 14 ans ou moins durant l’année précédente, cette proportion était plus marquée chez les couples de parents à deux soutiens ayant des enfants de 0 à 4 ans (71 %) ou de 5 à 14 ans (49 %).

Compte tenu de l’évolution de la structure et de la composition des familles au fil des générations, un nombre accru d’entre elles se tournent désormais vers les services de garde non parentaux. Par exemple, la proportion de familles monoparentales a fait un bond important depuis un demi-siècle : alors que celles-ci représentaient 8,4 % de toutes les familles en 1961, elles occupaient une portion de 16 % en 2016. Les données recueillies dans le cadre de l’ESG de 2011 montrent que près des six dixièmes (58 %) des parents seuls ayant des enfants de 4 ans ou moins recouraient à des services de garde non parentaux.

Dans certains cas, en l’absence de génération intermédiaire (c’est-à-dire les parents), ce sont les grands-parents qui assument l’entière responsabilité d’élever leurs petits-enfants. Cette situation touchait 12 % de tous les grands-parents vivant sous le même toit que leurs petits-enfants selon l’ESG de 2011, qui fait état de 51 000 familles caractérisées par « l’absence d’une génération » au Canada. Les familles sans génération intermédiaire sont plus fréquentes parmi certains groupes, notamment chez les Premières Nations (28 %), les Métis (28 %) ou les Inuits (18 %), comparativement à 11 % au sein de la population non autochtone.

Enfin, lorsqu’il s’avère impossible de dénicher une place en service de garde structuré et de qualité au sein de leur collectivité, plusieurs parents se tournent vers les grands-parents. En 2014, les centres de la petite enfance réglementés ne pouvaient accueillir plus du quart (24 %) des enfants de 5 ans ou moins au pays. Même s’il s’agit là d’une amélioration notable par rapport au taux de 12 % enregistré en 1992, il n’en demeure pas moins que plus des trois quarts des enfants de ce groupe d’âge n’ont pas accès à une place en garderie réglementée. La disponibilité (ou le manque) de places en garderie n’est pas négligeable : pour les familles formées d’un couple de parents, il s’agit d’un élément déterminant susceptible d’influencer la décision de participer ou non au marché du travail.

Par ailleurs, le coût des services de garde pourrait également inciter certains parents à faire appel aux grands-parents pour s’occuper des enfants, particulièrement pour les familles vivant dans les centres urbains. En 2015, une étude sur le coût des services de garde dans les villes canadiennes a été réalisée à partir de données administratives sur les frais de garde et au terme de divers sondages téléphoniques aléatoires auprès de garderies à domicile ou de centres de la petite enfance. On a constaté que les tarifs les plus élevés au Canada étaient concentrés à Toronto, où le coût médian des services de garde non subventionnés était évalué à 1 736 $ par mois pour la garde à plein temps d’un nourrisson (moins de 18 mois) et à 1 325 $ pour les tout-petits (d’1 an et demi à 3 ans).

L’engagement des grands-parents peut favoriser le bien-être des enfants

Peu importe les raisons qui motivent les grands-parents à consacrer du temps à leurs petits-enfants, il n’en demeure pas moins que leur engagement dans la vie de famille peut contribuer au bien-être de ces derniers. Des études ont permis de constater que l’implication des grands-parents dans la vie de famille exerce un ascendant marqué sur le bien-être des enfants, et pourrait notamment favoriser leur engagement scolaire et l’adoption d’un comportement social positif. D’ailleurs, cette situation n’est pas seulement bénéfique aux enfants puisque, comme l’ont révélé d’autres travaux de recherche, les relations étroites entre grands-parents et petits-enfants ont des retombées positives pour la santé mentale des uns et des autres. Au sein des familles des Premières Nations, les grands-parents jouent aussi un rôle important auprès des générations montantes quant aux aspects culturels associés à la santé et à la guérison.

Selon certaines études, l’implication des grands-parents dans la vie de famille exerce un ascendant marqué sur le bien-être des enfants, et pourrait notamment favoriser leur engagement scolaire et l’adoption d’un comportement social positif.