Conclusions d’une étude sur l’accompagnement intergénérationnel des mères chinoises au Canada

Topic : mères

Rapport : Traitement de la fertilité au Canada

D’hier à aujourd’hui : Regard sur le travail des familles au cours des 30 dernières années

Faits saillants d’une ressource sur les familles et le travail au Canada

Rapport : Le retour au travail des mères après l’accouchement et l’incidence de la contribution du conjoint

Rapport examinant les répercussions du retour au travail des mères après l’accouchement sur leur bien-être mental

Amy Robichaud

Amy est la fille de Lore, la petite-fille de Rae et l’arrière-petite-fille de Rita.

Elle est actuellement PDG du centre Les mères comptes Canada et a été auparavant directrice générale de la fondation Dress for Success Vancouver, directrice de l’engagement à la Minerva Foundation for BC Women, et consultante en développement et en gouvernance auprès d’organismes tels que la RBC Fondation, le Centre mondial du pluralisme et l’Association canadienne pour la santé mentale.

La volonté d’Amy de trouver des moyens concrets pour favoriser l’équité, l’inclusion économique et la prospérité de l’ensemble de la population influence tout ce qu’elle entreprend, y compris son travail bénévole. Elle exerce actuellement son second mandat à la présidence du Comité consultatif des femmes de la Ville de Vancouver, apportant son expertise au Conseil et au personnel en vue de renforcer l’accès et l’inclusion des femmes et des filles pour leur permettre de jouer un rôle actif dans les services de la Ville et la vie citoyenne. Elle a aussi occupé le poste de présidente de la fondation Dress for Success Canada et a reçu le prix Femmes de mérite du YWCA de Vancouver en 2023. Elle est membre du Banff Forum et de l’organisme WNORTH.

Amy et son mari ont habité dans plusieurs régions à travers le Canada et résident aujourd’hui avec bonheur et humilité sur les terres non cédées, ancestrales et traditionnelles des nations xʷməθkʷəy̓əm, Sḵwx̱wú7mesh et səlilwətaɬ, avec leurs animaux de compagnie et leur bibliothèque verdoyante.

À propos du centre Les mères comptent Canada

Les mères comptent Canada (MCC) est un organisme national qui se consacre à l’émancipation des mères à faible revenu et isolées sur le plan social en proposant des programmes novateurs, fondés sur des données probantes, qui favorisent l’éducation des jeunes enfants, renforcent les liens parents-enfants et facilitent l’intégration communautaire. Grâce à divers partenariats et actions de sensibilisation, le centre s’efforce de briser les cycles de la pauvreté et de l’isolement, en veillant à ce que les mères et leurs enfants réalisent leur plein potentiel et s’épanouissent dans des communautés accueillantes et inclusives. Lorsque les mères s’accomplissent, les enfants prospèrent et les communautés se fortifient.

Robin McMillan

Au cours de sa carrière, Robin McMillan a passé plus de 30 ans à travailler dans le secteur de la petite enfance. Elle a d’abord travaillé comme éducatrice pendant huit ans auprès d’enfants d’âge préscolaire. Puis elle a quitté la première ligne afin de développer des ressources pour les praticiennes et praticiens à la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance (FCSGE). Elle travaille à la FCSGE depuis 1999, où elle est passée d’assistante de projet à gestionnaire de projet, puis à son rôle actuel de conceptrice de projets, de programmes et de partenariats. Plusieurs réalisations ont marqué sa carrière à la FCSGE, notamment la gestion de plus de 20 projets nationaux et internationaux, y compris un projet de l’ACDI en Argentine et la présentation d’un rapport avec l’honorable sénateur Landon Pearson au Comité des droits de l’enfant à Genève, en Suisse.

Robin a été membre du conseil d’administration de l’Ottawa Carleton Ultimate Association pendant deux ans et a participé à l’organisation de nombreux événements caritatifs locaux. Elle a fondé et animé un groupe local de soutien aux parents, Ottawa Parents of Children with Apraxia (Parents d’enfants atteints d’apraxie à Ottawa), ainsi qu’un groupe national, Apraxia Kids Canada (L’apraxie chez les enfants au Canada). Elle est mariée et a un fils de 17 ans atteint d’un grave trouble de la parole (apraxie verbale) et d’une légère déficience intellectuelle, ce qui l’a propulsée dans le monde du plaidoyer pour le soutien à la parentalité. Elle a d’ailleurs reçu le prix de défenseure de l’année en 2010, décerné par la Childhood Apraxia of Speech Association of North America.

À propos de l’organisme : Nous représentons la communauté du secteur de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants au Canada, à savoir l’ensemble des professionnel·les et des praticien·nes d’un océan à l’autre. Nous donnons voix à la passion, à l’expérience et aux pratiques en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) au pays. Nous mettons de l’avant des recherches novatrices en matière de politiques et de pratiques afin de mieux éclairer le développement et la prestation des services. Nous faisons preuve de leadership sur les enjeux qui touchent notre secteur, ayant foi en notre capacité d’influencer positivement la vie des jeunes enfants, à savoir notre véritable objectif, notre raison d’être. Les sujets abordés, explorés et communiqués au sein de notre communauté ont le potentiel de transformer des vies et nous en avons pleinement conscience. Nous sommes une force engagée et passionnée en faveur d’un changement positif là où ça compte le plus, c’est-à-dire auprès des enfants.

Maude Pugliese

Maude Pugliese est professeure agrégée à l’Institut national de la recherche scientifique (Université du Québec) au sein du programme en études des populations et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en expériences financières des familles et inégalités de patrimoine. Elle est également directrice scientifique du Partenariat de recherche Familles en mouvance, qui regroupe des dizaines de personnes engagées dans la recherche et la pratique afin d’étudier les changements qu’ont connus les familles et leurs répercussions au Québec. Maude est également directrice de l’Observatoire des réalités familiales du Québec/Famili@, un organisme de mobilisation des connaissances qui s’emploie à diffuser les recherches les plus récentes sur les questions familiales au Québec, en des termes accessibles à un large public. Ses travaux de recherche actuels portent sur la transmission intergénérationnelle du patrimoine et des pratiques de gestion des finances, les inégalités de genre en matière d’actifs et de dettes, ainsi que sur l’influence des nouveaux régimes intimes (séparation, remariage, cohabitation, polyamour, etc.) sur les idéaux et les tendances quant à l’accumulation de richesses.

Gaëlle Simard-Duplain

Gaëlle Simard-Duplain est professeure adjointe au Département de sciences économiques de l’Université Carleton. Ses travaux de recherche portent sur les facteurs qui ont une incidence sur la santé et la situation sur le marché du travail. Elle s’intéresse particulièrement à la relation entre les politiques et l’atténuation ou l’exacerbation des inégalités chez les familles, à la fois dans la dynamique au sein des ménages et dans les mécanismes de transmission intergénérationnelle. Pour ce faire, elle a principalement recours à des sources de données administratives, parfois liées à des données d’enquête ou à des méthodes de recherche quasi expérimentales. Gaëlle est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Colombie-Britannique.

Donna S. Lero

Donna S. Lero est professeure émérite et titulaire de la première Chaire Jarislowsky sur les familles et le travail à l’Université de Guelph, où elle a cofondé le Centre pour les familles, le travail et le bien-être. Elle mène des recherches dans les domaines des politiques sociales, du travail et de la famille, et de la prestation de soins. Ses projets actuels portent sur l’emploi maternel et les modes de garde des enfants, les politiques en matière de congé parental, et l’incapacité et l’emploi. Elle participe également au projet Inclusive Early Childhood Service System (IECSS) ainsi qu’au projet du CRSH, Réinventer les politiques soins/travail.

Barbara Neis

Barbara Neis est professeure titulaire émérite de la Chaire John Lewis Paton et professeure-chercheuse honoraire (à la retraite) du Département de sociologie de l’Université Memorial. Barbara a obtenu son doctorat en sociologie à l’Université de Toronto en 1988. Elle s’intéresse principalement aux interactions entre le travail, l’environnement, la santé, les familles et les communautés dans les milieux marins et côtiers. Elle a cofondé et codirigé le SafetyNet Centre for Occupational Health and Safety à l’Université Memorial et a été présidente de l’Association canadienne de la recherche en santé et sécurité au travail. Depuis les années 1990, elle a mené, supervisé et soutenu d’importants programmes de recherche en collaboration avec l’industrie de la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les domaines suivants : les connaissances des pêcheurs, les sciences et la gestion marines, la santé et la sécurité au travail, la reconstruction des pêcheries effondrées, et le genre et la pêche. Entre 2012 et 2023, elle a dirigé le Partenariat en mouvement, financé par le CRSH, un vaste programme de recherche multidisciplinaire explorant la dynamique de la mobilité professionnelle prolongée/complexe liée à l’emploi dans le contexte canadien, notamment son incidence sur les travailleuses et travailleurs et leur famille, les employeurs et les communautés.

Deborah Norris

Titulaire de diplômes supérieures en sciences familiales, Deborah Norris est professeure au Département d’études de la famille et de gérontologie de l’Université Mount Saint Vincent. Son intérêt persistant envers l’interrelation entre le travail et la vie de famille a amené Deborah à s’investir très tôt dans l’élaboration de programmes d’éducation à la vie familiale au Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) de la Base des Forces canadiennes (BFC) d’Halifax. Les connaissances acquises au cours de ses échanges avec les participantes et participants aux programmes ont été les étincelles qui ont déclenché chez elle un inébranlable engagement à en apprendre davantage sur la vie des familles des militaires, qui ont été le fil conducteur de ses recherches tout au long de sa carrière. S’inspirant des théories écologique et critique, le programme de recherche de Deborah se veut pratique, collaboratif et interdisciplinaire. Elle a dirigé des études portant sur la résilience chez les familles des militaires et des vétéranes et vétérans; l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle chez les familles des militaires; la relation bidirectionnelle entre les blessures de stress opérationnel et la santé mentale et le bien-être des familles des vétéranes et vétérans; les programmes de psychoéducation familiale pour les familles des militaires et des vétéranes et vétérans; et la transition entre la vie militaire et la vie civile. Elle a collaboré avec des spécialistes du milieu universitaire, des scientifiques du ministère de la Défense nationale (MDN), des membres du personnel d’Anciens Combattants Canada (ACC) ainsi que d’autres parties prenantes. Récemment, elle a élargi son programme de recherche afin de mettre l’accent sur les effets que peut avoir le stress opérationnel sur les familles du personnel de la sécurité publique.

Diane-Gabrielle Tremblay

Diane-Gabrielle Tremblay est professeure d’économie et de sociologie du travail, ainsi que de gestion des ressources humaines à l’Université TÉLUQ (Université du Québec). Elle a été nommée présidente de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir en 2002 et directrice de l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) sur la gestion des âges et des temps sociaux en 2009 (www.teluq.ca/aruc-gats). Elle a été nommée Membre de la Société royale du Canada (MSRC) ainsi que du Centre d’excellence de l’Université du Québec, en reconnaissance de la qualité de ses recherches et de ses publications. Ses travaux portent sur la conciliation travail-famille, l’organisation du travail (télétravail, cotravail) et l’aménagement du temps de travail. Diane-Gabrielle a publié de nombreux ouvrages, dont un manuel sur l’économie du travail, un manuel de sociologie du travail, trois livres sur le temps de travail et la conciliation travail-famille, ainsi que des articles dans diverses revues internationales.

Shelley Clark

Shelley Clark, démographe et professeure lauréate du prix James-McGill en sociologie, mène des recherches sur le genre, la santé, les dynamiques familiales et les périodes transitoires de la vie. Après avoir obtenu son doctorat à la Princeton University en 1999, Shelley a travaillé à titre d’adjointe de programme du Population Council à New York (1999-2002) et de professeure adjointe à la Harris School of Public Policy de la University of Chicago (2002-2006). À l’été 2006, elle a intégré le Département de sociologie de l’Université McGill, où elle est devenue en 2012 la directrice fondatrice du Centre de recherche sur la dynamique des populations. Une grande partie de ses recherches au cours des 20 dernières années se sont intéressées à la manière dont les adolescentes et adolescents d’Afrique subsaharienne effectuent leurs principales transitions vers l’âge adulte alors qu’il y sévit une épidémie persistante de VIH/sida. D’autres travaux ont permis de mettre en relief les vulnérabilités sociales, économiques et sanitaires des mères célibataires et de leurs enfants en Afrique subsaharienne. Récemment, Shelley s’est lancée dans un nouveau programme de recherche visant à évaluer les inégalités entre les régions rurales et urbaines ainsi que les dynamiques familiales aux États-Unis et au Canada. Ses découvertes soulignent la diversité des structures familiales dans les régions rurales ainsi que les conséquences d’un accès limité à la contraception sur la fécondité et la santé reproductive des femmes de ces régions.

Lindsey McKay

Lindsey McKay est professeure adjointe en sociologie à l’Université Thompson Rivers de Kamloops, en Colombie-Britannique. Elle est sociologue et spécialiste en économie politique féministe, orientée vers le travail de soins, la santé et la médecine, ainsi que la science de l’enseignement et de l’apprentissage. C’est la justice sociale qui inspire ses travaux de recherche et ses pratiques d’enseignement. Elle a publié de nombreux articles traitant des inégalités en matière de congés parentaux, du don d’organes, des programmes d’étude et de la pédagogie dans diverses revues à comité de lecture ainsi que sur différentes plateformes publiques. Elle est cochercheuse dans le projet Réinventer les politiques soins/travail, financé par le CRSH et axé sur le congé parental.

La famille compte 2024 : La structure des familles

La structure des familles est la première section d’un rapport plus exhaustif qui se penchera également sur le travail, l’identité et le bien-être des familles.

Coup d’œil sur la recherche : La vision des mères inuites sur le bien-être des enfants et de la famille au Nunavut (Canada)

Résumé d’une étude sur la perception qu’ont les mères inuites du système de protection de l’enfance

Coup d’œil sur la recherche : Surmenage, télétravail et engagement partagé entre le travail et la famille selon le sexe

Résumé d’une étude sur les disparités de genre en matière d’engagement partagé

Coup d’œil sur la recherche : Défis liés aux horaires de travail atypiques et à la garde des enfants

Résumé d’une étude sur les défis particuliers que présente la gestion des horaires de travail atypiques et de la garde des enfants

Coup d’œil sur la recherche : Failles dans les droits des migrantes enceintes en emploi au Canada

Résumé d’une étude sur les femmes enceintes ou ayant donné naissance à un enfant alors qu’elles avaient un statut d’immigration précaire

Coup d’œil sur la recherche : Histoires de famille et voix intergénérationnelles sur l’adoption

Résumé d’une étude sur les effets de l’adoption à l’âge adulte

Coup d’œil sur la recherche : Anxiété de séparation chez l’enfant liée au retour de la mère au travail

Conclusions d’une étude sur les mères qui travaillent et l’anxiété de séparation chez les enfants

Le taux de fécondité au Canada a atteint (un autre) creux record en 2022

De nouvelles données montrent que le taux de fécondité au Canada a atteint un nouveau creux record.

Coup d’œil sur la recherche : Parents, école à la maison et conflits relationnels pendant la pandémie de COVID-19

Conclusion d’une étude sur les effets de l’enseignement à domicile sur les parents pendant la pandémie de COVID-19

Coup d’œil sur la recherche : La parentalité et les répercussions sexospécifiques de la perte d’emploi

Conclusions d’une étude sur les répercussions sexospécifiques de la perte d’emploi

Exposé de politiques : Accès aux prestations parentales au Canada

Analyse de l’accès aux prestations parentales au Canada au cours des 50 dernières années

Coup d’œil sur la recherche : Facteurs influant sur la conciliation travail-famille au Québec et dans le reste du Canada

Conclusions d’une étude sur la conciliation travail-famille chez les parents au Québec et ailleurs au pays

VIDÉO : Sophie Mathieu à propos des services de garde au Québec

Une nouvelle vidéo du programme Réinventer les politiques soins/travail, au sujet des services de garde au Québec

La réalité des mères travailleuses-navetteuses (Families, Mobility, and Work)

Résumé d’un chapitre sur les répercussions du travail par navettage aéroporté (« fly-in, fly-out ») en lien avec la maternité

9 novembre 2022

Dans le chapitre « A Juggling Act: Mothering While FIFO » (Être mère et travailleuse‑navetteuse : une véritable prouesse), les auteures Griffin Kelly, Maria Fernanda Mosquera Garcia et Sara Dorow, Ph. D., posent un regard sur la réalité et la résilience des « mères travailleuses‑navetteuses ». Elles mettent en relief l’expérience du rôle de mère chez ces femmes qui doivent régulièrement faire la navette aérienne jusque dans l’Ouest canadien (en Alberta et en Colombie-Britannique) pour y travailler. Comme en témoignent les quatre récits qu’elles mettent en lumière, ces conditions engendrent diverses difficultés au fil de la vie pour les femmes qui veulent devenir mères ou qui le sont déjà.

Ce chapitre constitue l’une des nombreuses contributions au livre Families, Mobility, and Work, un recueil d’articles et d’autres produits de connaissance basés sur les travaux de recherche du Partenariat en mouvement. Publié en septembre 2022 par les presses universitaires de l’Université Memorial, cet ouvrage est maintenant disponible en version imprimée, en format électronique ainsi que gratuitement, en libre accès, sur son site Web.

« Quand on est travailleuse-navetteuse, il faut savoir gérer le “soi” qui appartient au campement et l’autre qui reste à la maison, mais les responsabilités maternelles créent des conflits et des obstacles entre ces deux réalités, notamment lorsque l’on tente d’entrevoir l’avenir au-delà des rôles liés au travail et à la maternité. […] ce stress et ces ajustements surviennent dans des espaces-temps distincts où s’entremêlent les impératifs des cycles de croissance-décroissance, et sollicitent encore davantage les réseaux de soins majoritairement féminins, en faisant souvent appel aux mères de ces travailleuses-navetteuses. » [traduction] – Griffin Kelly, Maria Fernanda Mosquera Garcia et Sara Dorow, Ph. D.

Accédez au livre Families, Mobility, and Work (en anglais seulement)

Il n’existe que peu d’études sur la réalité des femmes de métier en situation de mobilité pour le travail, encore moins à propos des répercussions de cette mobilité sur leur vie de famille (sauf peut-être les travaux récents de Nagy et Teixeira, 2020). Certaines études se sont penchées sur la réalité des femmes, des familles et des mères dans le contexte du navettage aérien pour le travail (« fly-in fly-out »), en se concentrant toutefois sur les épouses de travailleurs-navetteurs (Kaczmarek et Sibbel, 2008; Swenson et Zvonkovic, 2016). La situation des travailleuses-navetteuses employées comme professionnelles ou dans des campements n’a quant à elle été abordée que dans une certaine mesure. Notre rapport est axé sur les constatations de deux études actuelles sur les femmes de métier, principalement dans le secteur des sables bitumineux albertains, en vue de dépeindre la réalité associée au « rôle de mère chez les travailleuses-navetteuses ». Nous proposons quatre mises en situation afin d’illustrer et de personnaliser les difficultés et l’exclusion vécues par certaines travailleuses-navetteuses du secteur de l’extraction dans l’Ouest du Canada, et ce, à différents stades : durant la grossesse au travail, avec de jeunes enfants à élever, et dans le cadre de conflits sur la garde des enfants. Ces récits témoignent de l’importance de s’intéresser aux politiques et aux pratiques des employeurs qui peuvent faire obstacle au travail de ces travailleuses-navetteuses.

À propos des auteures

Griffin Kelly est diplômée du programme de maîtrise du Département de sociologie de l’Université de l’Alberta, où elle a rédigé une thèse sur la réalité des femmes de métier et le harcèlement sexiste parmi les travailleurs des sables bitumineux de l’Alberta.

Maria Fernanda Mosquera Garcia est étudiante à la maîtrise en sociologie de l’Université de l’Alberta. Ses travaux de recherche sont axés sur les réalités liées au déplacement forcé des Latino-Américains et à leur établissement au Canada. Elle agit également à titre d’adjointe de recherche dans le cadre du projet sur la mobilité pour le travail et la santé mentale. Elle a par ailleurs participé au « Prison Project » de l’Université de l’Alberta comme adjointe de recherche.

Sara Dorow, Ph. D., M.A., B.A., est professeure et présidente du Département de sociologie de l’Université de l’Alberta, où elle enseigne et mène des recherches dans divers domaines, notamment la mobilité, la migration, la famille, le travail et le genre, en misant sur des méthodes qualitatives et une approche multidimensionnelle. Elle a dirigé l’équipe albertaine responsable du Partenariat en mouvement dans le cadre de ses travaux de longue date sur la dimension sociale associée à l’exploitation des sables bitumineux dans la région. Ses travaux de recherche antérieurs ont aussi porté sur la famille, la race et le genre en lien avec l’adoption internationale.

Politiques canadiennes en matière de garde d’enfants : Hier, aujourd’hui et demain

Gordon Cleveland réfléchit aux progrès réalisés en matière de garde d’enfants et aux prochaines actions à entreprendre.

Coup d’œil sur la recherche : Logement abordable, écart entre les sexes et « fossé de pauvreté » au Canada

Aperçu d’une étude sur l’expérience de femmes vivant en logement abordable à Calgary

Coup d’œil sur la recherche : Accès des mères réfugiées syriennes au soutien et aux soins postnataux

Conclusions d’une étude sur l’expérience postnatale de mères réfugiées syriennes au Canada.

Coup d’œil sur la recherche : Répercussions de l’incarcération des mères sur les relations familiales

Conclusions d’une étude récente au sujet des répercussions de l’incarcération sur les mères et leurs enfants.

Coup d’œil sur la recherche : Les soins des doulas autochtones et la revitalisation de la culture autochtone

Résumé d’une étude qualitative sur les expériences périnatales et les accouchements des mères autochtones.

Coup d’œil sur la recherche : Dynamiques familiales et écart de revenu entre les sexes au Canada

Résumé de recherche sur les familles, l’égalité des sexes et le revenu au Canada.

Recherche en bref : L’incidence des mesures de soutien offertes aux aidants familiaux en situation d’emploi varie selon le sexe

Gaby Novoa résume une nouvelle étude de recherche sur l’incidence des politiques en milieu de travail sur les aidants familiaux en emploi.

Portraits de chercheurs : Kim de Laat

Kim de Laat discute de ses travaux de recherche portant sur la diversité familiale, les inégalités et le congé parental.

Les répercussions de la COVID-19 : Les mères réfugiées ou nouvellement établies au Canada – Rapport final

Rapport final sur les conclusions du sondage « Les répercussions de la COVID-19 : Les mères réfugiées ou nouvellement établies au Canada ».

Les femmes entrepreneures et le bien-être de la famille

Gaby Novoa se penche sur le lien entre l’entrepreneuriat des femmes et le bien-être de la famille.

En bref : L’IMPACT DE LA COVID-19 en fonction du genre

Diana Gerasimov résume les nouvelles données de recherche sur les répercussions de la pandémie selon le genre.

Je t’aimerai toujours : les soins d’une mère

Gaby Novoa présente une discussion sur le lien profond qui unit une mère et son enfant.

Recherche en bref : L’influence positive des prestations parentales sur les relations de couple

Nathan Battams et Gaby Novoa présentent les résultats d’une étude sur le congé parental et le divorce.

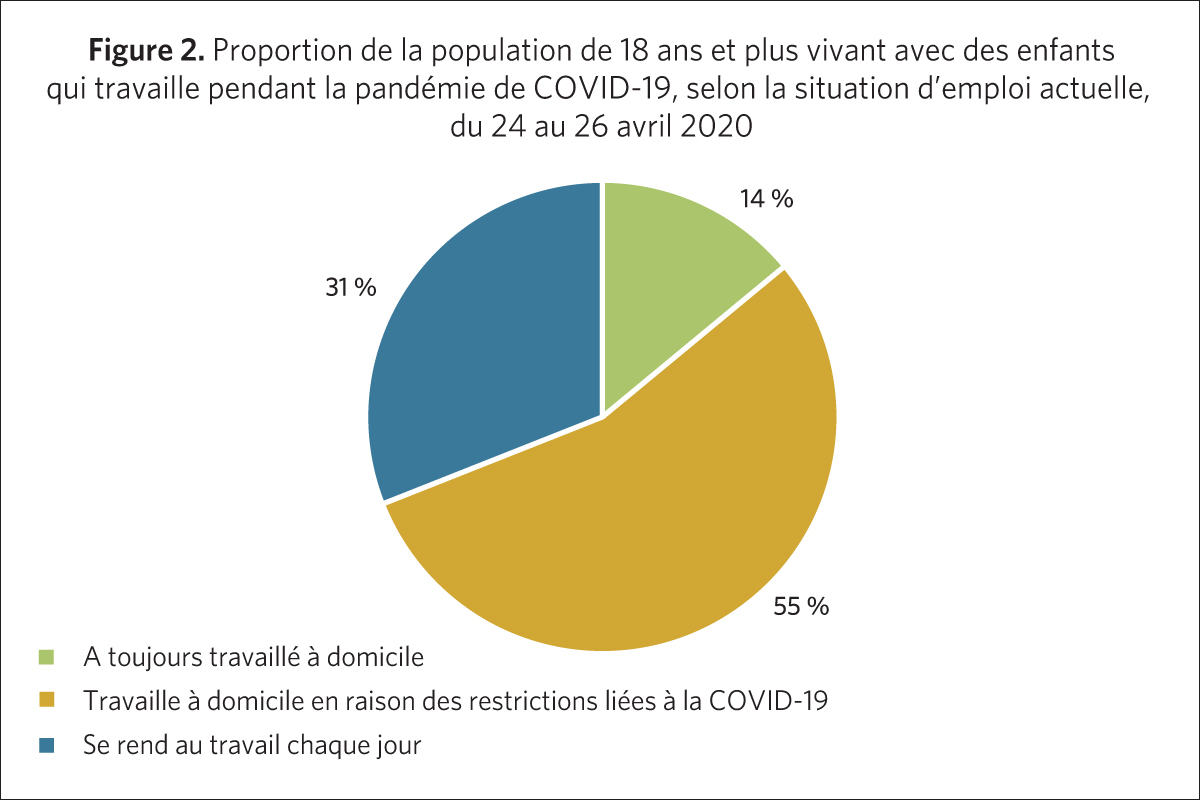

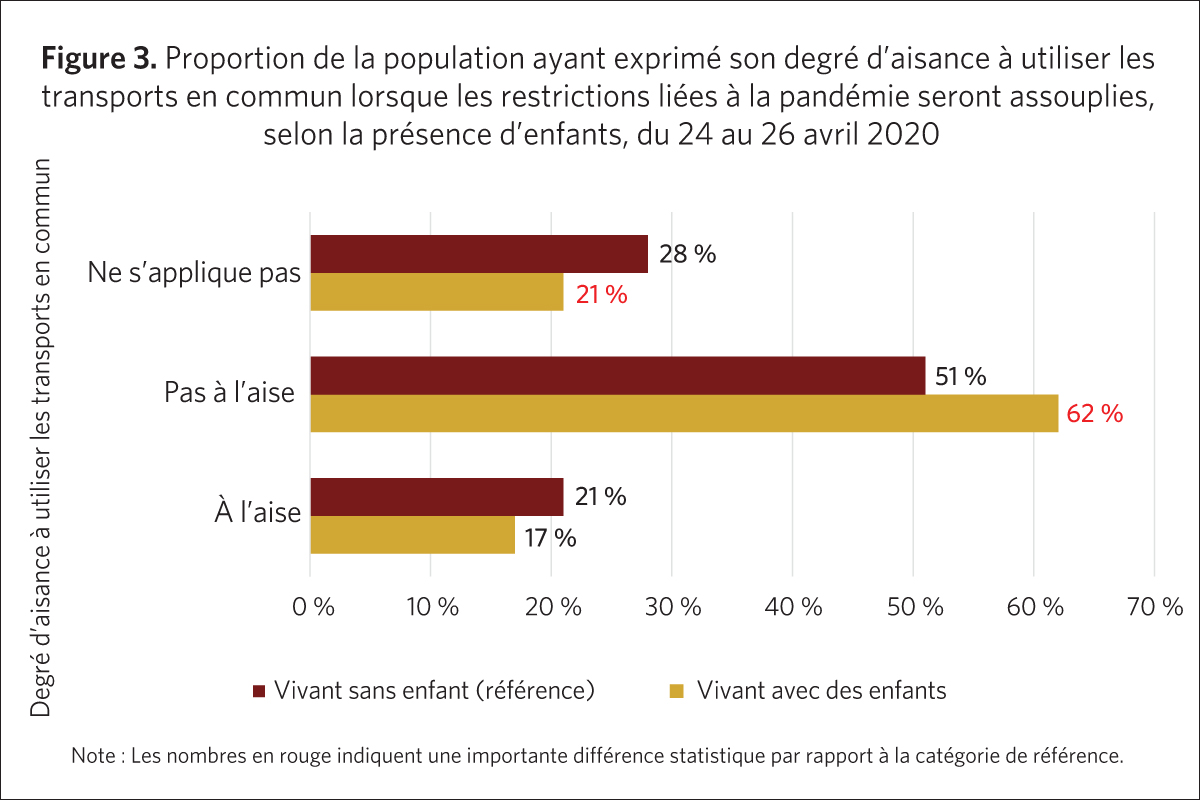

Rapport : La COVID-19 et la parentalité au Canada

3 septembre 2020

En juin 2020, l’Institut Vanier a produit le rapport Familles « en sécurité à la maison » : La pandémie de COVID-19 et la parentalité au Canada en prévision de la rencontre d’un groupe d’experts des Nations Unies intitulée Families in Development : Focus on Modalities for IYF+30, Parenting Education and the Impact of COVID-19 (Le développement des familles : Regard sur les modalités du 30e anniversaire de l’AIF, l’éducation parentale et les conséquences de la COVID-19). Maintenant disponible en français et en anglais, ce rapport aborde la réalité, les liens et le bien-être des familles pendant la pandémie de COVID-19, en plus d’explorer les ressources, les politiques, les programmes et les initiatives actuellement en vigueur afin de soutenir les familles et la vie familiale.

Le rapport Familles « en sécurité à la maison » répertorie les ressources fédérales, provinciales et territoriales qui ont été créées dans le but de compenser, d’atténuer ou de réduire les répercussions financières qu’ont subies les familles en raison de la pandémie de COVID-19. En plus des interventions gouvernementales, le rapport propose un résumé de la gamme diversifiée de services offerts en soutien aux familles, pour la période allant de la préparentalité à la parentalité d’adolescents, et qui s’adressent aux parents de l’ensemble du Canada, y compris ceux qui sont membres des communautés autochtones et des 2SITLGBQ+ ainsi que les nouveaux arrivants.

La rencontre de ce groupe d’experts a été organisée par la Division du développement social inclusif du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), et a permis à des experts de disciplines variées du monde entier de se réunir virtuellement afin de discuter des conséquences de la COVID-19, d’évaluer les progrès réalisés et les questions émergentes en lien avec la parentalité et l’éducation, et de planifier les célébrations imminentes du 30e anniversaire de l’Année internationale de la famille (AIF).

Familles « en sécurité à la maison » : La pandémie de COVID 19 et la parentalité au Canada

Nora Spinks, Sara MacNaull, Jennifer Kaddatz

Vers la fin de 2019, la nouvelle liée à l’apparition du nouveau coronavirus (COVID‑19) commençait à se répandre partout dans le monde. À l’instar de nombreux autres pays, le Canada commençait alors à envisager la possibilité, pendant des semaines, voire des mois, que les familles soient tenues de vivre en isolement chez elles, que les horaires scolaires et professionnels subissent des changements, et que des répercussions inconnues affectent le bien-être des familles ainsi que les liens qui les unissent.

En 2020, au cœur de la pandémie de COVID-19, les citoyens du monde entier apprennent à composer avec de nouveaux modes de vie et à s’y adapter tout en demeurant « en sécurité à la maison ». Depuis le 10 mars 2020, les Canadiens s’efforcent de respecter les directives de distanciation physique et sociale mises de l’avant par nos gouvernements et établies sur les recommandations des responsables de la santé publique. Au cours des trois derniers mois, nombre de parents ont dû exercer leur rôle dans un contexte de grande incertitude et d’imprévisibilité, et ce, tout en assumant leurs engagements professionnels, leurs responsabilités de soins à la maison et à l’extérieur du foyer, et l’éducation à domicile des enfants de tous âges. Malgré l’impossibilité de planifier et l’incertitude par rapport aux semaines et aux mois à venir, la plupart des familles maintiennent une bonne santé physique et mentale en prenant soin les uns des autres et en traversant la tempête avec leurs voisins et leurs communautés à distance.

En cette période sans précédent, l’Institut Vanier de la famille a réorienté son approche afin d’œuvrer à comprendre les familles au Canada en ce contexte marqué par des changements radicaux sur les plans socioéconomique et environnemental. Les activités quotidiennes des individus et des familles au Canada, leurs réflexions, leurs sentiments et leurs occupations sont tout autant de facteurs importants à considérer et à saisir à court, à moyen et à long termes.

C’est dans ce contexte que des représentants de l’Institut Vanier ont cofondé le Réseau COVID‑19 sur les impacts sociaux, un groupe multidisciplinaire composé d’éminents experts canadiens ainsi que de certains de leurs homologues internationaux. Le Réseau a déterminé des enjeux importants, des indicateurs clés ainsi que des données sociodémographiques pertinentes qui permettront de formuler des réponses fondées sur des données probantes concernant les dimensions socioéconomiques de la crise de la COVID-19 au Canada. Par ailleurs, afin de bien cerner la réalité des familles pendant la pandémie, l’Institut Vanier a mobilisé à l’interne les connaissances provenant d’autres sources disponibles, notamment des données quantitatives d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, comme Statistique Canada et UNICEF Canada, ainsi que des renseignements qualitatifs fournis par des individus, des familles et des organismes de partout au pays. L’analyse de ces résultats a permis de mettre en lumière les caractéristiques de la vie de famille avant et durant la pandémie, donnant un aperçu de ce que les Canadiens craignent et de ce qu’ils sont impatients de faire une fois que les mesures de santé publique seront levées.

Conformément à ses principes fondamentaux, l’Institut Vanier honore et respecte les points de vue des diverses familles en adoptant une perspective familiale et une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), lorsque c’est possible1. En examinant l’impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que l’ensemble « des coûts et des conséquences » qui y sont associés, y compris les modèles de fécondité, les responsabilités parentales, les relations familiales, la dynamique familiale et le bien-être de la famille, l’Institut mobilise les connaissances de ceux qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles. Il vise à favoriser une prise de décisions éclairées et fondées sur des données probantes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes destinés à toutes les familles au Canada.

L’expérience de la pandémie de COVID-19 au Canada

Au 31 mai 2020, 1,6 million de personnes avaient subi un test de dépistage de la COVID-19 au Canada (soit environ 4,5 % de l’ensemble de la population). Parmi celles-ci, 5 % étaient infectées par le virus, et 8 % en sont décédées2. Les aînés se trouvant dans des établissements de soins de longue durée qui sont décédés de la COVID-19 représentent environ 82 % de l’ensemble des décès reliés au virus3.

Dans cette pandémie, les familles ressemblent à tout autre « système » : leurs forces et leurs faiblesses sont magnifiées, amplifiées et intensifiées au fur et à mesure qu’elles adaptent leurs relations, leurs interactions et leurs comportements aux changements de routine, d’habitudes et de réalité. Les liens familiaux, le bien-être de la famille et la réalité des jeunes ont tous été profondément affectés par la situation.

LES LIENS FAMILIAUX

- Environ 8 adultes sur 10 (de 18 ans et plus) mariés ou vivant en union libre ont déclaré qu’eux et leur conjoint se soutenaient mutuellement depuis le début de la pandémie de COVID‑19 (figure 1). Ce pourcentage ne varie que légèrement pour ceux qui ont des enfants ou des adolescents à la maison (77 %), comparativement à ceux qui ne comptent pas d’enfant de moins de 18 ans au sein de leur ménage (82 %)4.

- Moins de 2 adultes sur 10 qui entretiennent une relation sérieuse ont affirmé se disputer davantage depuis le début de la pandémie (figure 1)5.

- Six parents sur 10 ont affirmé passer plus de temps à discuter avec leurs enfants qu’ils ne le faisaient avant le début du confinement6.

- Dans les ménages comprenant de jeunes enfants à la maison, les adultes étaient près de deux fois plus susceptibles d’avoir augmenté le temps consacré à créer de l’art, de l’artisanat ou de la musique que ceux qui n’avaient pas d’enfants ni d’adolescents à la maison7.

En revanche…

- Le tiers des adultes se sont dits très ou extrêmement inquiets à propos des tensions familiales engendrées par le confinement9.

- 10 % des femmes et 6 % des hommes étaient très ou extrêmement préoccupés par la possibilité de violence à la maison10, 11.

- Environ 1 Canadien sur 5 avait des proches aînés vivant dans un foyer ou un établissement de soins et, parmi eux, 92 % des femmes et 78 % des hommes se disaient très ou assez préoccupés pour leur santé12.

LE BIEN-ÊTRE DE LA FAMILLE

- Dans la cadre d’un sondage en production collective (crowdsourcing) mené par Statistique Canada du 24 avril au 11 mai 2020, plus des trois quarts des participants ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente (46 %) ou encore bonne (31 %) pendant la pandémie13.

- Près de la moitié (48 %) des participants à une initiative d’approche participative de Statistique Canada ont déclaré que leur santé mentale était « à peu près identique », « un peu mieux » ou « beaucoup mieux » qu’elle ne l’était avant le début de la pandémie14.

- Environ la moitié des adultes ont dit se sentir anxieux, nerveux ou tristes « très souvent » ou « souvent » depuis le début de la crise sanitaire15.

- Parmi tous les groupes d’âge et dans toutes les semaines de sondage, les femmes ont exprimé une crainte plus vive que les hommes à l’idée de contracter le virus ou qu’une personne de leur famille immédiate le contracte (figure 2)16.

- Les Canadiens craignaient davantage qu’un proche contracte la COVID-19 qu’ils ne craignaient la contracter eux-mêmes. Voici le pourcentage des adultes qui ressentaient « beaucoup » ou « énormément » d’inquiétude concernant :

- leur propre santé: 36 %

- la santé d’un membre de leur ménage : 54 %

- la santé des personnes vulnérables : 79 %

- le risque d’engorger le système de santé : 84 %18, 19

- Plus de 4 adultes sur 10 vivant avec des enfants de moins de 18 ans à la maison ont affirmé avoir éprouvé « très souvent » ou « souvent » de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie20.

- Lorsqu’on leur a demandé de décrire leur principal état d’esprit au cours des dernières semaines, les Canadiens étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils étaient inquiets (44 %), anxieux (41 %) et qu’ils s’ennuyaient (30 %); pas moins du tiers (34 %) ont aussi indiqué qu’ils se sentaient « reconnaissants »21.

- Les femmes étaient considérablement plus susceptibles que les hommes d’indiquer ressentir de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse ou de l’irritabilité ou avoir de la difficulté à dormir pendant la pandémie22.

- Tous groupes d’âge confondus, les adultes ont continué de faire de l’exercice pendant la pandémie, alors que les deux tiers des adultes de 18 à 34 ans ont affirmé faire de l’exercice aussi souvent ou même plus souvent pendant la pandémie qu’ils n’en faisaient avant qu’elle débute. Les proportions étaient semblables chez les adultes de 35 à 54 ans (62 %) ainsi que chez les 55 ans et plus (65 %)23.

- Les jeunes adultes (de 15 à 49 ans) étaient plus susceptibles de signaler une consommation accrue de malbouffe que les adultes plus âgés24.

- Les banques alimentaires ont connu une augmentation moyenne de 20 % de leur demande. Certaines banques alimentaires locales, comme celles de Toronto, en Ontario, ont enregistré des hausses atteignant 50 %25.

- Parmi les personnes de 15 ans et plus, 9 personnes sur 10 ont indiqué que la pandémie n’avait pas eu d’effet sur leur consommation de produits du tabac ou de cannabis26. Un peu moins de 8 personnes sur 10 ont affirmé que la pandémie n’avait pas affecté leurs habitudes de consommation d’alcool27.

RÉALITÉ DES ADOLESCENTS

- Les jeunes de 12 à 19 ans ont indiqué avoir obtenu la plupart des renseignements sur la COVID‑19 et les mesures de santé publique de leurs parents28.

- Les adolescents de 15 à 17 ans ont éprouvé plus d’anxiété que ceux de 12 à 14 ans29.

- Parmi les adolescents de 15 à 17 ans, 50 % ont indiqué que la pandémie avait eu « beaucoup » ou « assez » d’effets négatifs sur leur santé mentale, par rapport à 34 % chez les adolescents de 12 à 14 ans. Près de 4 adolescents sur 10 âgés de 12 à 17 ans ont signalé « beaucoup » ou « assez » d’effets négatifs sur leur santé physique30.

- Pendant le confinement, ce qui a le plus manqué à environ la moitié des enfants et des adolescents, tous groupes d’âges confondus, est leurs amis31.

- Bien que 75 % des adolescents aient déclaré avoir continué leurs travaux scolaires malgré l’isolement, nombre d’entre eux ont affirmé avoir manqué de motivation (60 %) et ne pas avoir aimé ce fonctionnement (57 %) (c.-à-d. l’apprentissage en ligne ou les cours virtuels)32.

- De nombreux jeunes ont dit faire plus de travaux ménagers et assumer davantage de tâches pendant la pandémie33.

- Les adolescents plus âgés (de 15 à 17 ans) avaient plus de difficulté à dormir, se sentaient plus anxieux ou nerveux, tristes et irritables. Les adolescents plus jeunes (de 12 à 14 ans) étaient plus susceptibles de se sentir heureux que les plus vieux (figure 3)34.

Réponse à la pandémie de COVID-19 au Canada

Depuis mars 2020, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ont instauré une variété de prestations, de crédits, de programmes, d’initiatives et de fonds visant à soutenir les familles de partout au Canada. Ces nouvelles ressources ont pour but de compenser, d’atténuer ou de réduire les répercussions financières de la COVID-19 subies par les familles dans cette période d’incertitude. On retrouve notamment les mesures suivantes :

AUGMENTATION TEMPORAIRE DE L’ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS (ACE)

L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un versement mensuel non imposable fait aux familles admissibles afin de les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Le montant du versement varie en fonction du nombre d’enfants, de l’âge des enfants, de l’état matrimonial et du revenu familial net indiqué sur la déclaration d’impôts de l’année précédente. L’ACE peut inclure la Prestation pour enfants handicapés ainsi que tous les programmes connexes offerts par le gouvernement provincial ou territorial36.

Pour les familles qui bénéficient déjà de l’ACE, un montant supplémentaire de 300 $ par enfant a été ajouté à l’allocation en mai 2020. Par exemple, une famille ayant deux enfants aura reçu 600 $ en plus de son versement mensuel habituel de l’ACE, qui pouvait atteindre une somme maximale de 553,25 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et de 466,83 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans37, 38.

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE (PCU)

En avril 2020, le gouvernement fédéral du Canada a instauré la Prestation canadienne d’urgence (PCU) afin de soutenir les travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19.

La PCU verse 2 000 $ à chaque période de quatre semaines aux travailleurs qui ont perdu leur revenu en raison de la pandémie. Y sont admissibles les adultes qui ont perdu leur emploi ou qui sont malades, en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne qui a contracté la COVID-19. Elle s’applique aux salariés, aux travailleurs contractuels et aux travailleurs indépendants qui ne sont pas en mesure de travailler. La prestation permet également aux travailleurs de gagner jusqu’à 1 000 $ par mois tout en percevant la PCU39.

En raison de la fermeture des écoles et des services de garde de l’ensemble du Canada, la PCU est offerte aux parents qui travaillent et qui doivent rester à la maison sans rémunération afin de s’occuper de leurs enfants jusqu’à ce que les écoles et les services de garde puissent rouvrir et accueillir à nouveau les enfants de tous âges en toute sécurité.

Au début du mois de mai 2020, plus de 7 millions de Canadiens avaient présenté une demande pour bénéficier de la PCU depuis son entrée en vigueur40.

REPORT DES PAIEMENTS HYPOTHÉCAIRES

Les propriétaires de partout au Canada qui sont confrontés à des difficultés financières en raison d’une perte de travail ou d’une baisse de revenus pendant la pandémie peuvent être admissibles à un report de paiements hypothécaires pouvant aller jusqu’à six mois.

Le report de paiement constitue une entente conclue entre les propriétaires et leur prêteur hypothécaire, qui comprend une suspension de tout paiement hypothécaire pendant une période déterminée41.

CRÉDIT SPÉCIAL POUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

Le crédit pour la taxe sur les produits et services est un versement trimestriel non imposable qui aide les particuliers et les familles ayant un revenu faible ou modeste à compenser la totalité ou une partie de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH) qu’ils paient42.

En avril 2020, le gouvernement fédéral a offert un paiement spécial unique à ceux qui bénéficient du crédit pour la taxe sur les produits et services. La prestation supplémentaire moyenne s’élevait à près de 400 $ pour les personnes seules et à près de 600 $ pour les couples43.

COMPLÉMENT SALARIAL TEMPORAIRE POUR LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS À FAIBLE REVENU

Le gouvernement fédéral dispense un soutien de 3 milliards de dollars afin d’augmenter le salaire des travailleurs essentiels à faible revenu. Ces travailleurs essentiels (qui peuvent varier selon la province ou le territoire) peuvent inclure des professionnels de la santé, des employés d’établissements de soins de longue durée et des employés d’épicerie.

Chaque province ou territoire est responsable de déterminer quels travailleurs sont admissibles à ce soutien et le montant qu’ils percevront44.

EMERGENCY RELIEF SUPPORT FUND FOR PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (FONDS D’AIDE D’URGENCE POUR LES PARENTS D’ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS) (Province de la Colombie‑Britannique)

Afin de soutenir les parents d’enfants ayant des besoins particuliers pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé un nouveau fonds d’aide d’urgence. Le fonds fournira un paiement direct de 225 $ par mois aux familles admissibles entre les mois d’avril et de juin 2020 (pendant trois mois).

Le paiement peut être utilisé pour se procurer de l’aide afin d’atténuer le stress, notamment de l’aide pour la préparation des repas et l’achat de produits alimentaires; des services d’aide familiale; ou des services d’aide et/ou de counseling pour les aidants, que ce soit en ligne ou par téléphone45.

FONDS DE SOUTIEN DU REVENU POUR RÉPONDRE À LA COVID-19 (Province de l’Île-du-Prince-Édouard)

En avril 2020, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé un soutien financier destiné aux personnes dont le revenu a été affecté directement par l’état d’urgence de santé publique, ainsi que par les mesures supplémentaires visant à assurer la sécurité des résidents.

Le Fonds de soutien du revenu pour répondre à la COVID-19 aidera les personnes à combler l’écart entre leur perte de revenu et les prestations d’assurance-emploi (AE) ou la prestation d’urgence du Canada (PCU) en fournissant un montant forfaitaire unique imposable de 750 $46.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES (Province de l’Ontario)

En avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une aide financière directe pour les parents alors que les écoles et les centres de services de garde de l’Ontario étaient fermés en raison de la pandémie de COVID-19.

Le nouveau programme de soutien aux familles offre un versement unique de 200 $ par enfant de 0 à 12 ans et de 250 $ pour les enfants de 0 à 21 ans ayant des besoins particuliers47.

PRESTATION D’URGENCE POUR LES CLIENTS INSCRITS À L’AIDE AU REVENU (Territoires du Nord-Ouest)

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fourni une prestation d’urgence unique aux clients inscrits à l’aide au revenu en mars 2020, afin de les aider à s’approvisionner en nourriture et en produits de nettoyage pour 14 jours, selon les stocks des magasins.

Le programme d’aide au revenu est conçu pour les résidents de 19 ans et plus dont les besoins sont plus importants que leur revenu. La prestation d’urgence reçue par les particuliers s’élevait à 500 $ et celle des familles, à 1 000 $48.

La parentalité au Canada : les priorités, les politiques, les programmes et les ressources du gouvernement

Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones appuient les parents canadiens de nombreuses façons. En plus des mesures de soutien instaurées pour aider les familles pendant la pandémie de COVID-19 décrites dans la section précédente, voici une sélection de priorités, de politiques, de ressources et de programmes actuels qui existaient avant la pandémie :

APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS

Les besoins en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada sont vastes et diversifiés. Le gouvernement du Canada investit dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants afin de veiller à ce que les enfants connaissent le meilleur départ possible dans la vie. Dans un premier temps, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont convenu d’un Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce nouveau cadre jette les bases qui amèneront les gouvernements à travailler à la concrétisation d’une vision commune à long terme selon laquelle tous les enfants du Canada peuvent profiter de l’environnement enrichissant d’un système d’apprentissage et de garde de qualité. Les principes directeurs du Cadre visent à accroître la qualité, l’accessibilité, l’abordabilité, la flexibilité et l’inclusivité. Un cadre distinct pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones a été élaboré en collaboration avec des partenaires autochtones, reflétant les cultures et les besoins uniques des enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada49, 50.

SERVICES DE GARDE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

Le gouvernement fédéral du Canada priorise actuellement la collaboration avec les provinces et les territoires afin d’investir pour créer jusqu’à 250 000 places supplémentaires en services de garde avant et après l’école pour les enfants de moins de 10 ans, dont au moins 10 % permettraient un service de garde pour une durée prolongée. Parmi les autres priorités, notons également une réduction de 10 % des frais de garde d’enfants dans le cas des programmes avant et après l’école51.

SPÉCIALEMENT POUR VOUS – PARENTS

« Spécialement pour vous – Parents » est une liste de ressources en ligne créée par le gouvernement fédéral à l’intention des parents sur des sujets comme l’alcool, le tabagisme et les drogues; la violence et l’enfant; les maladies de l’enfance et les maladies de longue durée; les ressources d’éducation; les questions familiales; la vie saine; la santé mentale; les conseils aux parents (développement de l’enfant); la santé en milieu scolaire; et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Chaque sujet comporte un éventail de sous-thèmes qui orientent les parents grâce à des liens vers les renseignements les plus récents disponibles au Canada sur des questions d’importance pour eux et leurs enfants52.

PROGRAMME DE CONGÉ FAMILIAL PAYÉ GARANTI

En 2019, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a été mandaté pour travailler avec la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des handicapés afin d’améliorer et d’intégrer l’actuel système de prestations de maternité et parentales basées sur l’assurance-emploi, et de collaborer avec la province de Québec pour permettre une intégration efficace avec son propre système de prestations parentales53.

- Prestations de maternité et parentales Administrées par le programme d’assurance-emploi (AE) au Canada (à l’exception du Québec), les prestations de maternité et parentales comportent une aide financière (c.-à-d. un remplacement du revenu pour les travailleurs admissibles) destinée aux nouvelles mères et aux nouveaux parents suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le nombre de semaines et le montant versé à chaque parent varient selon le type de prestations choisi, le nombre de semaines et le montant maximal payable (tel que déterminé par le gouvernement)54. Au Québec, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) assure l’administration des prestations de maternité, de paternité, parentales et d’adoption. Le montant versé aux parents dépend également du type de prestations choisi, du nombre de semaines et du montant maximal payable (tel que déterminé par le gouvernement provincial). En 2019, le taux hebdomadaire moyen des prestations parentales standard au Canada atteignait 464,00 $ par mois55, 56.

MODERNISATION DES LOIS FÉDÉRALES CANADIENNES EN MATIÈRE FAMILIALE

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée en vue de modifier les lois fédérales canadiennes en matière familiale concernant le divorce, le rôle parental et l’exécution des obligations familiales. Cette initiative, qui constitue la première mise à jour des lois en matière familiale depuis plus de 20 ans, rendra les lois fédérales en matière familiale mieux adaptées aux besoins des familles grâce aux modifications apportées à la Loi sur le divorce, à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. La plupart des modifications apportées à la Loi sur le divorce entreront en vigueur le 1er juillet 2020, alors que celles apportées aux autres lois entreront en vigueur au cours des deux prochaines années. La loi vise quatre objectifs principaux : promouvoir l’intérêt de l’enfant; lutter contre la violence familiale; aider à réduire la pauvreté chez les enfants; et accroître l’accessibilité et l’efficacité du système de justice familiale canadien57.

LOIS ET POLITIQUES PROVINCIALES ET TERRITORIALES SUR LA PROTECTION DES ENFANTS

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada reconnaissent l’importance de la surveillance en vue de l’apport de preuves à l’égard des contextes, des facteurs de risques et des formes de maltraitance des enfants afin d’alimenter les politiques, les programmes, les services et les interventions de sensibilisation. Par l’entremise de leur ministère respectif axé sur la protection de l’enfance, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont la responsabilité d’aider les enfants ayant besoin de protection. Ces organismes constituent également les principales sources de données et de renseignements administratifs sur les cas signalés de maltraitance d’enfants. Prévenir et contrer la maltraitance des enfants est une entreprise complexe qui nécessite l’engagement de tous les ordres de gouvernements et de différents secteurs, notamment les services sociaux, les services policiers, la justice et la santé. À l’échelle fédérale, l’Initiative de lutte contre la violence familiale réunit plusieurs ministères en vue de prévenir et de contrer la violence familiale, y compris la maltraitance des enfants. Le ministère de la Justice est responsable du Code criminel, qui fait état de plusieurs formes de violence envers les enfants. En l’état actuel du Code criminel – qui a fait l’objet de débats à la fois par les défenseurs et les parents –, l’article 43 autorise légalement l’utilisation d’un châtiment corporel infligé aux enfants par des personnes déterminées, pourvu qu’elles n’exercent pas une force déraisonnable selon le contexte58, 59.

Y’A PERSONNE DE PARFAIT

Instauré à l’échelle nationale en 1987 et actuellement géré par l’Agence de la santé publique du Canada, Y’a personne de parfait est un programme d’enrichissement de l’expérience parentale destiné aux parents d’enfants de 0 à 5 ans. Le programme a été conçu pour répondre aux besoins des parents qui sont jeunes, seuls, isolés sur le plan social ou géographique, ou qui ont un faible revenu ou une éducation formelle limitée. Il est offert en milieu communautaire par des animateurs dans le but d’aider les parents et les jeunes enfants. Le programme procure aux parents de jeunes enfants un endroit sécuritaire où ils peuvent renforcer leurs compétences parentales, en acquérir de nouvelles et apprendre de nouvelles notions. Il leur permet aussi d’interagir avec d’autres parents ayant des enfants du même âge que les leurs60.

PROGRAMME D’AIDE PRÉSCOLAIRE AUX AUTOCHTONES DANS LES COLLECTIVITÉS URBAINES ET NORDIQUES

Le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) est un programme communautaire national d’intervention précoce qui est financé par l’Agence de la santé publique du Canada. Le PAPACUN met l’accent sur le développement des jeunes enfants autochtones (membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis) et de leur famille à l’extérieur des réserves. Depuis 1995, il fournit du financement aux organismes communautaires autochtones pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes favorisant le développement sain des enfants autochtones d’âge préscolaire. Le Programme favorise le développement spirituel, émotionnel, intellectuel et physique des enfants autochtones, tout en aidant leurs parents et leurs tuteurs à titre de premiers éducateurs61.

La parentalité au Canada : du début de la parentalité jusqu’à l’adolescence62

Pour les futurs parents (ou ceux qui envisagent de le devenir), les mois qui précèdent la naissance ou l’adoption d’un enfant peuvent s’avérer à la fois exaltants et déroutants. Avant l’arrivée de ce petit être, il y a plusieurs choses à planifier – y compris l’imprévisible. Au Canada, l’accompagnement comprend en général des consultations régulières et gratuites auprès d’un obstétricien-gynécologue, d’une sage-femme ou d’autres professionnels agréés de la santé afin d’assurer la croissance et le développement sains du bébé. Des programmes et des services sont d’ailleurs offerts dans les collectivités de partout au Canada afin de préparer et de planifier la parentalité.

- 2SITLGBQ+ Family Planning Weekend Intensive (Fin de semaine de planification familiale intensive pour les 2SITLGBQ+) La structure de ce programme de deux jours vise à découvrir les différentes voies qui mènent à la parentalité ainsi que les stratégies permettant de réaliser sa propre vision de la parentalité et de la famille. Les participants sont encouragés à poser des questions, à recueillir des renseignements et à créer une communauté, tout en abordant des sujets comme la coparentalité, les familles pluriparentales et monoparentales, la grossesse, les difficultés liées à la parentalité et l’autonomie sociale. (LGBTQ+ Parenting Network)

- Se préparer à la parentalité Destiné aux futurs parents, ce programme présente des renseignements sur la manière de maintenir une bonne santé pendant la grossesse et sur ce à quoi on peut s’attendre lors des premiers jours et des premières semaines de la vie de parents. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)

- Mommies & Mamas 2B/Daddies & Papas 2B (Futures mamans/futurs papas) Ce cours de 12 semaines s’adresse aux hommes et aux femmes gais/lesbiennes, bisexuels et allosexuels qui envisagent de devenir parents. Le cours comporte des ressources et des discussions visant à approfondir diverses questions pratiques, émotionnelles, sociales, éthiques, financières, médicales, juridiques, politiques et intersectionnelles liées au fait de devenir parent. Parmi les sujets abordés, citons la coparentalité, la maternité de substitution, les modalités parentales, la parentalité non biologique et adoptive, la sensibilisation à la fécondité, les options de soins prénatals et les questions juridiques. (LGBTQ+ Parenting Network)

NOUVEAU-NÉS ET NOURRISSONS

S’occuper d’un nouveau-né ou d’un nourrisson comporte une série de triomphes et de défis. Plusieurs programmes et services sont offerts – souvent gratuitement – aux parents dans l’ensemble du pays, notamment des consultations auprès de pédiatres et de professionnels agréés de la santé. Les services de soins postnatals varient en fonction des régions et des collectivités, et peuvent inclure des mesures de soutien informatives, des visites à domicile d’une infirmière de santé publique ou d’un intervenant non spécialisé, ou du soutien téléphonique (ex. : télésanté) d’une infirmière de santé publique ou d’une sage-femme63. Des organismes de partout au pays proposent également des programmes sous forme de halte-accueil pour les parents, les grands-parents et les responsables d’enfants afin de favoriser un développement et un attachement sains de l’enfant.

- Racines de l’empathie Le programme est axé sur un nourrisson et un parent qui visitent une classe d’une école locale toutes les trois semaines au cours de l’année scolaire. En compagnie d’un instructeur qualifié de l’organisme Racines de l’empathie, les élèves observent le développement et les émotions du bébé. Ce programme permet au parent et au nourrisson de participer à l’enseignement de la maîtrise des émotions et de l’empathie aux enfants de 5 à 12 ans, tout en renforçant les liens qui les unissent. (Racines de l’empathie)

- Être parent de mon bébé Le programme est élaboré pour les nouveaux parents afin de leur offrir des occasions d’apprendre, de participer à des discussions sur divers sujets reliés à la petite enfance, le développement de l’enfant et le rôle parental, ainsi que de leur offrir la possibilité de rencontrer d’autres nouveaux parents. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)

- Bellies & Babies (Bedaines et bébés) Ce groupe d’accueil s’adresse aux femmes enceintes et aux nouveaux parents dont le bébé a moins d’un an. Le groupe offre aux femmes enceintes et aux mères en période postnatale un soutien individuel et par les pairs ainsi que des ressources et des mesures de soutien aux nouveaux parents. Les ressources abordent des sujets comme l’importance des relations sécurisantes en bas âge, la nutrition, l’allaitement, la santé mentale, le développement du nourrisson et le rôle parental. (Sunshine Coast Community Services Society)

- Les jeunes parents se connectent Ce groupe de soutien informel est destiné aux parents et aux futurs parents de moins de 26 ans. Il offre l’occasion de rencontrer d’autres jeunes parents, de poser des questions et de partager leurs préoccupations. Chaque séance comporte également une activité amusante et interactive pour les enfants et les parents. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)

TOUT-PETITS ET ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE

Les programmes destinés aux tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire comprennent une variété d’activités qui impliquent à la fois les enfants et leurs parents dans le but de soutenir le sain développement de l’enfant et de stimuler l’attachement entre le parent et l’enfant. Certains programmes offrent des activités libres, comme celles proposées par les Repaires jeunesse du Canada ou par des centres de loisirs municipaux. Les programmes libres – qui incluent des ateliers de danse, des heures du conte, des activités artistiques et artisanales et beaucoup plus – sont des occasions pour les parents, les éducateurs et les grands-parents de participer à des activités d’apprentissage visant à créer, à explorer et à jouer. Les haltes-accueils s’adressent également aux mamans, aux papas, aux grands-parents et aux personnes responsables d’enfants, en leur offrant des occasions de rencontrer d’autres membres de la collectivité et d’entrer en contact avec eux.

- Parenting Skills 0–5 (Compétences parentales – enfants de 0 à 5 ans) Ce cours en ligne sur l’art parental est conçu pour les familles qui rencontrent des difficultés. Il permet aux parents d’acquérir une compréhension de base de l’éducation des enfants durant les cinq premières années de leur vie. Les sujets de ce cours incluent le développement de l’enfant et la personnalité, la discipline, le sommeil et la nutrition. Des cours sur les compétences parentales sont aussi offerts aux parents d’enfants de 5 à 13 ans et de 13 à 18 ans. (BC Council for Families)

- Fathering (La paternité) S’adressant aux pères, notamment aux nouveaux pères, à ceux qui vivent une séparation ou un divorce, aux pères d’adolescents et aux pères autochtones, ces ressources offrent des renseignements sur la façon de franchir les différentes étapes de l’enfance tout en offrant des conseils pratiques pour soutenir à la fois les pères et leurs enfants. (BC Council for Families)

- Papa HÉROS (Aider tous et chacun à saisir les occasions qui se présentent) Ce cours de 8 semaines sur le rôle parental (offert dans certains établissements correctionnels du Canada), permet de former un groupe de pères à l’intérieur de l’établissement pour les pères incarcérés et dans la collectivité pour ceux qui ont été incarcérés dans le passé. Ce projet a été conçu pour éduquer les pères sur leur rôle parental, le développement et la croissance de leurs enfants, et leur rôle dans la vie de leurs enfants. Papa HÉROS offre une éducation parentale et un soutien qui contribuent à créer un lien entre les pères et leurs enfants et à améliorer leur santé mentale et leur bien-être. (Regroupement canadien d’aide aux familles de détenu(e)s)

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE

Une fois que les enfants ont intégré le système d’éducation formel au Canada et qu’ils y progressent, ils font la connaissance de diverses personnes (c.-à-d. des pairs, des pédagogues) et découvrent une variété d’influences (c.-à-d. les médias sociaux). Les programmes et les services destinés aux parents d’enfants d’âge scolaire fournissent des conseils pratiques, des ressources informatives et des occasions de rencontrer d’autres nouveaux parents et de s’engager avec eux au sein de leur collectivité.

- Parenting School-Age and Adult Children (Le rôle parental avec des enfants d’âge scolaire et adultes) Cette ressource a été créée pour compléter les programmes de parentalité s’adressant aux nouveaux arrivants. On y aborde certaines difficultés auxquelles sont souvent confrontés les parents et les aidants nouvellement arrivés au pays en matière de parentalité dans la société canadienne. L’objectif du programme est d’aider à acquérir des aptitudes de communications efficaces et à mieux comprendre le système scolaire canadien. Il vise aussi à créer un espace sûr où les parents et les aidants pourront trouver les réponses à leurs questions et à leurs préoccupations concernant l’intégration de leurs enfants au sein de la société et de la culture canadiennes. (CMAS)

- Positive Discipline in Everyday Parenting (Discipline positive dans la parentalité de tous les jours) Cette série d’ateliers met de l’avant la discipline non violente et le respect de l’enfant en tant qu’apprenant. Il s’agit d’une approche de l’enseignement qui aide les enfants à réussir, leur procure des renseignements et soutient leur croissance de la petite enfance à l’âge adulte. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)

- Newcomer Parent Resource Series (Série de ressources pour les parents nouvellement arrivés au pays) Offerte dans 16 langues (notamment l’urdu, l’arabe et le russe), ces ressources abordent différents sujets d’intérêt adaptés aux besoins spécifiques des parents immigrants et réfugiés ayant de jeunes enfants. Parmi les sujets abordés, citons : conserver sa langue maternelle, guider le comportement de son enfant, aider son enfant à faire face au stress, apprendre par le jeu pour les enfants et écouter son enfant et discuter avec lui. (CMAS)

- Parenting after Separation: Meeting the Challenges (Le défi du rôle parental après la séparation) Ce programme de 6 semaines s’adresse aux parents récemment séparés. Les parents se rencontrent une fois par semaine pour discuter des difficultés associées à la séparation et au divorce et pour acquérir des stratégies pratiques afin de mieux soutenir leurs enfants. (Family Service Toronto)

- Foster Parent Support (Soutien aux parents d’accueil) Ce programme offre un soutien direct et de proximité aux parents d’accueil ou aux responsables d’enfants ainsi qu’aux enfants et aux adolescents dont ils ont la charge. Les travailleurs de soutien collaborent directement avec la famille au sein même de son foyer, dans la collectivité ou par téléphone. Ce programme se veut flexible afin de répondre aux besoins uniques de chaque famille d’accueil et peut offrir des mesures de soutien variées, comme l’enseignement d’aptitudes pour la résolution des conflits, de techniques pour désamorcer une situation, de méthodes de résolution collaborative des problèmes et d’approches fondées sur les forces et les traumatismes. (Repaires jeunesse du Canada)

ADOLESCENTS

Être parent d’un adolescent comporte des défis, plus particulièrement en cette époque où la technologie évolue rapidement. L’adolescence peut également être une période difficile à vivre pour les adolescents qui s’interrogent sur leur identité, leur but dans la vie et les objectifs qu’ils visent pour l’avenir. Les programmes destinés aux parents d’adolescents soulignent l’importance de soutenir leurs enfants tout au long de l’adolescence alors qu’ils progressent vers l’âge adulte.

- Ensemble les parents Il s’agit d’un programme permanent de soutien de groupe et d’information offert par des professionnels et destiné aux parents qui connaissent des moments difficiles avec leur ado. Ce programme aide les parents à aborder leurs émotions (ex. : la culpabilité, l’isolement) et leur offre la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances pouvant les aider à réduire les conflits parents-ados à la maison. (Repaires jeunesse du Canada)

- Transceptance (Acceptation transgenre) Il s’agit d’un groupe permanent de soutien mensuel par les pairs qui s’adresse aux parents et aux personnes responsables d’adolescents et de jeunes adultes transgenres. Ce programme de soutien apporte appui et information, réduit l’isolement et le stress, et fournit des renseignements, notamment des stratégies pour accepter l’annonce du jeune et la surmonter. (Central Toronto Youth Services)

- Parents au courant Ce programme d’appui et d’information de 10 semaines vise à mieux comprendre le développement des adolescents, leur santé mentale ainsi que d’autres difficultés courantes auxquelles les parents sont confrontés. Des conférenciers locaux, des ressources communautaires, des idées pratiques et la création de liens avec d’autres parents qui vivent des problèmes semblables contribuent à aider les parents à se sentir mieux outillés pour soutenir leur ado. (Repaires jeunesse du Canada)

- Families in TRANSition (FIT) (Familles en TRANSition) Ce programme de 10 semaines s’adresse aux parents et aux personnes responsables de jeunes trans ou qui s’interrogent sur leur genre (de 13 à 21 ans) qui ont récemment appris l’identité sexuelle de leur enfant. Le programme offre du soutien aux parents et aux responsables afin qu’ils acquièrent les outils et les connaissances qui les aideront : à améliorer leur communication et à renforcer leur relation avec leur adolescent; à se renseigner sur les options de transition sociale, juridique et physique; à approfondir leurs aptitudes en gestion des émotions fortes; à explorer les croyances sociétales, culturelles et religieuses qui affectent la vie des jeunes trans et leur famille; à acquérir les connaissances nécessaires pour soutenir leur jeune et la famille lorsqu’ils sont confrontés à la discrimination, à la transphobie et/ou à la transmisogynie; et à favoriser la santé mentale et la résilience du jeune. (Central Toronto Youth Services)

Ce qui nous attend

Par sa résilience, sa diversité et sa force, la famille constitue l’institution qui parvient le mieux à s’adapter dans le monde.

Alors que les pays du monde entier portent leur attention vers l’avenir postpandémie, les familles et les réalités familiales continuent d’évoluer et de s’adapter. Lorsque les enfants retourneront à l’école et à la garderie, les parents pourront réintégrer le travail en dehors de la maison, tandis que de nombreux autres poursuivront le travail à distance. Certaines activités parascolaires seront renouvelées, mais d’autres, comme les cours d’arts martiaux, seront peut-être toujours offertes en ligne.

Prédire l’avenir n’a jamais été facile, et on ne connaît pas encore les répercussions qu’aura la pandémie mondiale sur les familles. Il est donc possible que les programmes et les services nécessitent des ajustements afin de soutenir le bien-être physique, mental, émotionnel et social des parents et de leurs enfants dans une perspective tenant compte des traumatismes. Si plusieurs familles sont demeurées en sécurité à la maison, d’autres ont connu une augmentation de la violence, du stress, de l’isolement et de l’anxiété.

L’élaboration de politiques et de programmes ainsi que l’offre de prestations, de ressources, de mesures de soutien et de services nécessiteront une compréhension approfondie des familles au Canada, de leur réalité et de leurs aspirations, de leurs réflexions et de leurs craintes, ainsi que des espoirs et des rêves qu’elles chérissent en cette période évolutive et qui nous laisse entrevoir ce qui nous attend. La recherche et l’innovation qui sous-tendent les nombreuses initiatives, y compris celles mentionnées dans ce document, offriront une orientation pour soutenir la prise de décisions fondée sur des données probantes; l’élaboration, la conception et la mise en œuvre de politiques, de pratiques et de programmes fondés sur des données probantes; ainsi que l’innovation inspirée de données factuelles, et ce, pour tous les ordres de gouvernement, organismes communautaires, milieux de travail et groupes confessionnels, afin que les familles au Canada puissent s’épanouir non seulement aujourd’hui, mais aussi dans l’avenir.

Nora Spinks est directrice générale de l’Institut Vanier de la famille.

Sara MacNaull est directrice des programmes de l’Institut Vanier de la famille.

Jennifer Kaddatz est conseillère principale à l’Institut Vanier de la famille.

Publié le 23 juin 2020

Ce rapport a été publié initialement le 23 juin 2020 sur le site Web du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAESNU) dans le cadre de la réunion d’un groupe d’experts intitulée Families in Development: Focus on Modalities for IYF+30, Parenting Education and the Impact of COVID-19 (Le développement des familles : Regard sur les modalités du 30e anniversaire de l’AIF, l’éducation parentale et les conséquences de la COVID-19). Cette rencontre a été organisée par la Division pour le développement social inclusif (DDSI) du DAESNU. L’objectif était de réunir virtuellement divers experts du monde entier afin de discuter des conséquences de la COVID-19 sur les familles, d’évaluer les progrès réalisés et les questions émergentes en lien avec la parentalité et l’éducation, et de planifier les célébrations imminentes du 30e anniversaire de l’Année internationale de la famille (AIF).

Annexe A : Aperçu des organismes et des programmes

Fondé en 1977, le BC Council for Families (BCCF) élabore et propose des ressources pour le soutien familial ainsi que des programmes de formation aux professionnels de toute la province de la Colombie-Britannique comme moyen de diffuser les connaissances et de créer des liens avec la communauté. Le BCCF offre des cours en ligne, des ressources et des programmes qui visent à soutenir les parents et les enfants de la petite enfance à l’âge adulte.

__________

Les Repaires jeunesse du Canada offrent aux enfants et aux adolescents des collectivités de partout au Canada des programmes et des services éducatifs, récréatifs et axés sur le développement de compétences. Les Repaires s’assurent d’offrir des milieux sûrs et aidants où les enfants et les adolescents peuvent explorer de nouvelles possibilités, surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et acquérir de l’assurance et des compétences qui leur seront utiles toute leur vie. Plusieurs Repaires proposent également aux parents des programmes et des services de soutien pour le développement de l’enfant et de l’attachement.

__________

Fondé en 1992, le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s (RCAFD) vise à bâtir des milieux de vie plus stables et plus sûrs en offrant un soutien aux familles qui doivent composer avec des comportements criminels, l’incarcération et la réinsertion sociale. Le Regroupement s’affaire à développer des ressources pour les enfants, les parents et les familles afin de les aider à mieux comprendre le système et le processus correctionnels au Canada et de soutenir les familles dont l’un des proches est incarcéré.

__________

L’organisme Central Toronto Youth Services (CTYS) est un centre communautaire agréé de santé mentale pour enfants qui dessert une grande portion des jeunes les plus vulnérables de Toronto. Ses programmes et ses services répondent à une diversité de besoins et aident les jeunes à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, comme de graves problèmes de santé mentale, des infractions à la loi, des problèmes de gestion de la colère, la dépression, l’anxiété, la marginalisation ou le rejet, ainsi que des problèmes liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

__________

Fondé en 2000, le CMAS a pour mission de prendre soin des enfants immigrants et réfugiés en mettant son expertise à la disposition des organismes qui viennent en aide aux immigrants et d’autres organismes qui œuvrent dans le domaine de la garde d’enfants. Le CMAS s’affaire actuellement à relever les lacunes dans les services et s’efforce de créer des solutions, d’établir et de mesurer les normes de soins, ainsi que de soutenir les services destinés aux familles de nouveaux arrivants en leur fournissant des ressources, de la formation et des consultations.

__________

Les centres pour l’enfant et la famille ON y va offrent aux enfants – de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans – la possibilité de participer à des programmes basés sur le jeu et le questionnement, et procurent aux parents et aux responsables d’enfants du soutien pour mener à bien leur rôle. L’objectif de ON y va est d’améliorer la qualité et la cohérence des programmes destinés aux enfants et aux familles en Ontario.

__________

Depuis plus de 100 ans, Family Service Toronto soutient les individus et les familles par le biais de programmes de counseling, de développement communautaire, de défense des droits et d’éducation publique. Cela comprend des services directs en matière d’intervention et de prévention, comme du counseling, du soutien par les pairs et de l’éducation; des activités de création et d’échange de connaissances; ainsi qu’une action sur les systèmes, notamment l’action sociale, la défense des droits, le renforcement communautaire et la collaboration avec des partenaires dans le but de consolider le secteur.

__________

Fondé en 2001 et situé au Sherbourne Health Centre (à Toronto, en Ontario), le LGBTQ+ Parenting Network soutient les parents gais et lesbiennes, bisexuels, trans et allosexuels par le développement de ressources, la formation et l’organisation communautaire. Le réseau assure la coordination d’un éventail de programmes et d’activités avec et pour les parents LGBTQ, les parents potentiels et leur famille. Il propose notamment des infolettres, des ressources imprimées, des groupes de soutien, des activités sociales, des projets de recherche, des initiatives de sensibilisation et de la formation.

__________

Depuis plus de 30 ans, Racines de l’empathie s’efforce d’établir des sociétés bienveillantes, pacifiques et empreintes de civilité en stimulant le développement de l’empathie chez les enfants et les adultes. Les objectifs de Racines de l’empathie sont de favoriser le développement de l’empathie, d’inculquer la maîtrise des émotions, de réduire les niveaux d’intimidation, d’agression et de violence, de promouvoir les comportements prosociaux chez les enfants, d’améliorer la compréhension du développement humain, de l’apprentissage et de la sécurité du nourrisson, et de préparer les participants à devenir des citoyens responsables et des parents sensibles.

__________

Depuis 1974, la Sunshine Coast Community Services Society (SCCSS) offre divers services aux individus et aux familles de la région de Sunshine Coast (en Colombie-Britannique). Les programmes sont axés sur le counseling pour les enfants et les familles; les services relatifs au développement de l’enfant et de l’adolescent; les initiatives et l’engagement communautaires; la violence familiale; et le logement.

Notes

- L’ACS+ est un processus analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et des initiatives sur divers ensembles de personnes : femmes, hommes et individus non binaires. Le « plus » dans ACS+ reconnaît que l’ACS ne se limite pas aux différences biologiques (le sexe) et socioculturelles (le genre). L’identité sexuelle est déterminée par une multitude de facteurs qui se recoupent et font de nous ce que nous sommes; l’ACS+ tient également compte de nombreux autres facteurs identitaires, comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et le fait de vivre avec une incapacité mentale ou physique. Lien : https://bit.ly/30uatJo

- Gouvernement du Canada, « Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion » (16 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/3fN48iE